編者按:

40年前,一片戈壁,一條砂土街,一個農牧民一年隻掙123元。40年后,草木蔥蘢,城鄉繁盛,一個農牧民年入20519元。

40年前,農牧業落后萎縮,工業幾乎白紙一張。40年后,一個繁榮昌盛、生機勃勃的現代化小城已然屹立於內蒙古向南敞開的懷抱。

40年前,5.4萬人在這裡耕耘、守望、筑夢。40年后,8.1萬個后輩繼往開來,奮勇不息。

這是鄂托克前旗誕生、創業、奔涌向前的40年:

從1980年到2019年,地區生產總值增長824.5倍,地方財政收入增長了773.1倍﹔

這是鄂托克前旗從無到有、挺進“全國西部百強縣市”,從鄂爾多斯市“最末排”向“排頭兵”挺進的40年:

工業主導地位顯著增強,資源生產和加工產業鏈條不斷延伸,新興產業開始起步,連續3年入列全國西部百強縣市。

這是鄂托克前旗富民惠民、旗強民富的40年:

3.6萬貧困人口的生存和溫飽問題得到解決,城鄉居民收入連續攀升,民生保障基本實現“全覆蓋”。

40年間,這片1.218萬平方公裡的土地,見証了千年未有的歷史性變遷——

經濟結構上,以農牧業為主導轉變為以工業為主導﹔

社會結構上,以農牧業人口為主體轉變為以城鎮人口為主體。

在“生態優先、綠色發展”指引下,鄂托克前旗走出了一條新型工業強勢挺進,生態農業穩步增效,紅色旅游聲名遠揚,美麗鄉村星耀遍野,人民群眾幸福感獲得感不斷增強的新路子。

40年回首,致敬來路,許諾未來。

從溫飽不足到共赴小康,人民福祉顯著增強的40年

9月28日,內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克前旗草原上,長調悠揚,彩旗招展,各族群眾歡聚一堂,舉行那達慕開幕儀式,慶祝農民豐收節。

↑鄂托克前旗萬余名農牧民歡聚一堂共慶豐收年

草原上洋溢著喜慶、熱烈、祥和的氣氛。人們載歌載舞,表達心中的喜悅和對美好生活的祝願。

“回顧鄂托克前旗40年的發展歷程,取得的成績來之不易,積累的經驗彌足珍貴,創造的精神財富影響深遠,讓今天的鄂托克前旗更有底氣也更有自信,也讓我們深感責任重大、使命光榮。”鄂托克前旗委書記布仁其木格說。

時間浩浩湯湯,在人們記憶裡刻下過往。

從土坯房到磚房再到別墅,40年來,昂素鎮昂素嘎查牧民吳召日格圖家有一出“房子三部曲”。

小時候,七十多平米的土房子,夏天漏雨,冬天凍腳,土爐子是唯一的取暖工具。吳召日格圖最大的願望就是有新房子住。

↑昂素鎮昂素嘎查牧民吳召日格圖家第一處住房

1990年,他家建起一百多平米的磚房,有了暖氣﹔2011年,政府鼓勵牧區發展牧家樂,一百三十多平米的別墅也建起來了。土房和磚房作為“博物館”,成了研學實踐基地。

↑吳召日格圖一家如今住進了別墅

坐在裝修高檔的客廳裡,吳召日格圖笑著說:“日子過得越來越好了,一年收入也有四五十萬塊錢,這40年來的變化想都不敢想。”

從貧窮走向富裕,從省著吃到吃得好,從憂居到安居、宜居,從穿暖到追求時尚……40年來,托克前旗城鄉居民的生活質量和收入大幅提高。

↑“現代化牧戶”在鄂托克前旗屢見不鮮

建旗初期,大部分農牧區不通電、不通水、不通路。如今,農牧民開著私家車,城裡、草原兩頭住。

“小病扛,大病躺,得了重病見閻王。”1980年,全旗衛生機構隻有12個,衛生技術人員131名。受制於缺醫少藥、醫療匱乏、出行困難,不少農牧民承受著病痛和因病致貧的雙重之苦。

40年來,鄂托克前旗衛生事業空前發展。衛生機構達94個,增長7.8倍﹔衛生技術人員630名,增長4.81倍。全旗形成了遍布城鄉的醫療服務體系,還與北京、內蒙古、寧夏等地三甲醫院組成醫聯體、遠程會診和“入旗坐診”等跨界合作,醫療水平大幅提高,真正實現了“讓信息多跑路,讓病人少跑路”。通過家庭醫生、健康扶貧兜底保障、“先診療后付費”、扶貧義診等舉措和政策,杜絕群眾“因病致貧”風險,僅2019年,全旗集中救治患有25種大病的貧困患者93人,救治比例100%。 “國家衛生旗”的榮譽實至名歸。

↑現代化的蒙醫院坐落在城市中央

↑通過家庭醫生等保障機制,老年人足不出戶享受醫療服務

始於人民、興於人民、歸於人民。

2019年,鄂托克前旗城鎮常住居民人均可支配收入達到47855元,農牧民人均純收入達到20519元。通過實施精准扶貧,全旗663戶1744名貧困人口全部脫貧,與全國同步實現全面小康。

40年來,鄂托克前旗教育事業快速發展,形成了覆蓋城鄉、層次齊全的現代化辦學體系。2019年學前入園率達98.21%,義務教育率和鞏固率達100 %。

而建旗之初,人口文盲率接近40%。

↑曾經的校園一角

↑如今的蒙古族幼兒園

如今,全旗各類教育齊頭並進,學前教育富有特色,義務教育順利通過國家基本均衡認定,城川小學被教育部確定為“智慧教育試點學校”,旗職業高中民族手工藝專業被評為國家首批民族文化傳承示范點,旗蒙小學、蒙中被評為“國家級足球特色學校”,與北京衡越教育集團和內蒙古師范大學附屬中學合作辦學,成果初現……

↑上世紀90年代的電教課堂

↑如今,城川完全小學使用平板電腦上課

民族教育事業更是蒸蒸日上,辦學條件處於同級學校的優質水平,各學段少數民族在校學生比例均超出其人口所佔比例。

鄂托克前旗毗鄰陝寧地區,地處內蒙古西南部,是一個蒙古族人口約佔30%的牧業旗。40年來,各族群眾堅定不移地傳承民族團結優良傳統,保障了自治區西南大門的社會穩定和經濟發展。

孟克巴雅爾家在昂素嘎查,是該旗永喜生態養殖合作社的負責人,也是一名黨員中心戶。他熱情敦厚,周圍的漢族群眾生產生活上遇到困難,也喜歡向他求助。牧民劉銀寶患病,孟克巴雅爾協助申請醫療救助﹔鄰居高業林家的牛棚傾倒,他跑前跑后,幫著爭取扶持項目。

“我們都生活在這塊土地上,就像一個大家庭,彼此和諧共處,團結互助,努力建設美好家園,共享幸福生活。”孟克巴雅爾說。

↑作為黨員中心戶,孟克巴雅爾成了農牧民和身邊黨員的方針政策宣傳員

民族團結與進步,如同船之雙槳,相得益彰。

40年來,昂素鎮68歲老人巴日太和民族樂器的故事,映射著民族文化的繁榮與發展。

“過去家裡就一把三弦,平時不舍得彈。就盼著誰家辦婚禮,這就是最大的文化活動了。”如今,巴日太辦起了器樂加工、銷售公司,免費教農牧民彈奏樂器。

那達慕大會、敖包祭祀、民間手藝培訓、民歌大賽等活動在草原遍地開花,各類協會、藝術團由最初的17個發展到了47個。一個民族文化、紅色文化交融共生,蒙元文化、漢族文化交相輝映的多元文化體系初步形成。

從“一張白紙”到“西部百強”,玉汝於成的40年

40年前,鄂托克前旗隸屬鄂托克旗,偏居內蒙古西南角。人們印象中,是一片遙遠之地。至首府呼和浩特568.9公裡的路,坐車兩三天才能到。

1980年8月12日,從鄂托克旗劃分出來,鄂托克前旗正式建旗,翻開了奮斗與榮耀的新篇章。

↑曾經,一條土街看全城

1.218萬平方公裡,人口5.4萬,唯一的街道是條砂土路,全旗僅72部電話,財政收入為162萬元,工業幾乎為零,農牧業看天吃飯——這是鄂托克前旗的起點。

乘著改革開放的春風,這片土地上的人們邁出了創業的第一步和每一步。

↑如今,一座美麗的生態小城拔地而起

——工業從無到有、從小到大、從弱到強:

從建旗之初的鹽化廠、麻黃素廠、地毯廠,到如今“煤炭為基礎、煤電為支撐、煤化工為主導、油氣為補充”的循環產業集群,工業經濟十年一飛躍:從1980年到1990年,全旗工業總產值增長4倍﹔1990年到2000年,增長15倍﹔2000年到2019年,增長47倍。工業產值佔GDP比重由1980年的17.93%躍升至2019年的59.4%,全旗經濟實現了由農牧業主導型向工業主導型的重大轉變。

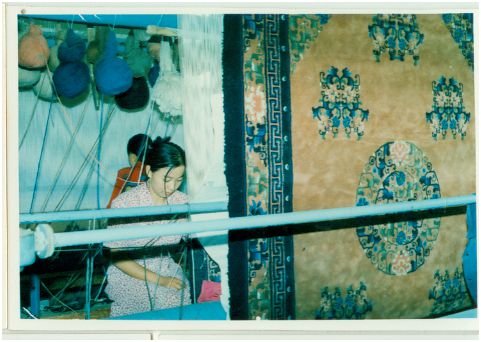

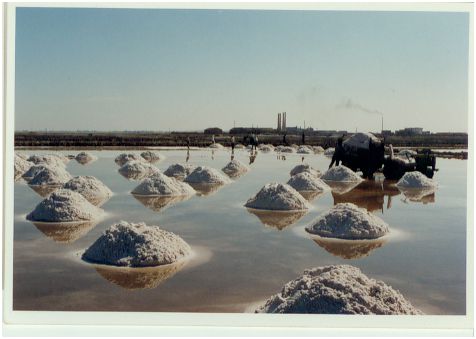

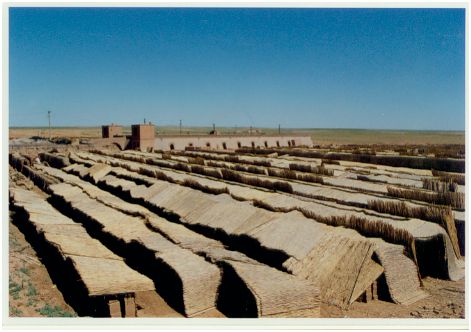

↑當年的地毯廠、鹽廠、磚廠

新世紀以來,以上海廟經濟開發區為工業主陣地,鄂托克前旗已發展成為內蒙古、寧夏、陝西三地能源交匯的資源轉化要地。

9月22日23點53分,“蒙電入魯”首台百萬機組在上海廟能源化工基地正式投運,作為國家“西電東送”“煤電一體化”的重要一環,昔日默默無聞的偏遠小鎮日漸成為我國清潔能源輸出重鎮。

↑上海廟鎮能源化工基地

↑花園式煤礦——榆樹井煤礦

↑盛魯電廠2X1000MW超超臨界發電項目運行機組

↑鄂西物流園區

新的起點,鄂托克前旗以建設鄂爾多斯西部煤炭儲配交易中心,打造全國清潔能源輸出基地為目標,打好“工業循環發展”牌,推動煤炭供給側結構性改革,當“以煤為基、多元轉化”的綠色低碳工業體系正在形成,以煤炭的“清潔續航”為全國貢獻“綠色動能”,讓“黑金”之地變成現代能源經濟的“藍海”。

——農牧業從做增量向做品牌轉變:

這些天,城川鎮伊克柴達木嘎查,一大片金綠色草甸茫茫入天際,巴音吉日格樂一家喜獲豐收。

鄂托克前旗牧民以種伺畜,多有種植苜蓿、青貯的習慣。這裡風大,為提高苜蓿成活率,巴音吉日格樂大膽試驗,將小麥和苜蓿套種在一起。“沒想到第一年就成功了。”他不僅與鄉鄰分享新技能,還注冊了“阿都泰”品牌商標,為當地發展“淨菜、淨糧、淨肉”貢獻力量。

40年前,節衣縮食並不鮮見。

“吃的是沙米窩窩,沙米炒面,我丈夫在外面放羊,晚上回來吃一點炒面,我舍不得吃,喝點熱水就睡了。”上海廟鎮特布德嘎查,70歲的韓志蘭回想往事不勝唏噓。

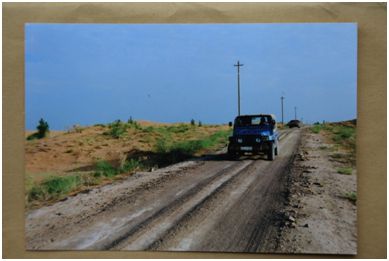

↑舊時的農牧民看天吃飯

彈指一揮間,舊貌換新顏。地還是那塊地,思路和方法的轉變能生發奇跡。

40年前,農牧民種地、養羊肩挑手扛、披星戴月、勉強溫飽。如今,機械化種植、衛星放羊已成常態,新型農牧民坐地辦起農牧家樂,一年收入四五十萬已是尋常。

↑如今,在北緯37度優質果蔬經濟帶,“淨地農牧業”的品牌加速度,已經沖出鄂爾多斯高原,奔向粵港之地

40年篳路藍縷,鄂托克前旗農牧業生產總值翻了139倍,現代農牧業格局已成,“鄂托克前旗有機牛羊”“鄂托克前旗辣椒”等一批品牌闖出名堂﹔農牧民告別土屋,住上了別墅,年收入由123元提至20519元,增長166.8%,連續15年居鄂爾多斯市第一。

↑如今,機械化種植、衛星放羊已成常態

新的征程,以建設面向全國的優質農畜產品交易中心,打造內蒙古西部優質有機果蔬生產基地為目標,鄂托克前旗堅守“淨地”,打造“淨牌”,建立起農企利益聯結體系、市場精准對接體系、標准化的指導服務體系,一戶不落地將農牧戶聯結到產業鏈上。

在北緯37度優質果蔬經濟帶,“淨地農牧業”的品牌加速度,已經沖出鄂爾多斯高原,奔向粵港之地。

——現代服務業由滿足剛需向經典化、精品化、多極化轉變:

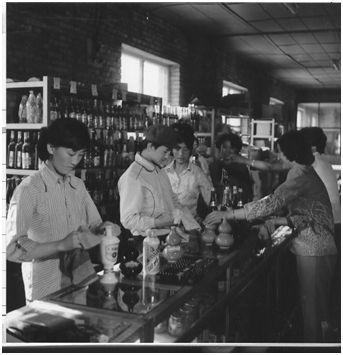

40年前,飯店、旅店、商店、理發店,“四店”看遍鄂托克前旗服務業全貌。

↑建旗初期的百貨商店

↑上世紀90年代農貿市場

↑現在的農貿市場

如今,星級酒店、療養院、文化產業園、游泳館等服務場所星羅棋布,裝點著四海賓朋的生活。

昔日偏遠小鎮,成為內蒙古連通中西部商貿往來的驛站。

在阿吉泰健康養生園,來自陝西的蘇雪梅和“療友”在院子裡唱歌,這是她第五次來度假。自2016年啟動旅居養老項目以來,這裡已接待新疆、青海、甘肅等地客流65萬人次。

↑阿吉泰養生園

這是鄂托克前旗動能轉換的一個縮影。隨著金融服務、大型商貿、咨詢服務、電子商務以及餐飲、娛樂、休閑等第三產業的快速興起,上海廟、大沙頭等一批重點旅游景區的建成,聖火公園、文化產業園等一批文化旅游配套設施的健全,現代服務業增加值40年翻了1221倍,成為拉動增長的支柱產業。

重組要素、重聚動能、重塑環境。除了精品化、多極化發展,他們還通過“經典化”增強城市對外輻射力和影響力。

作為黨的民族政策發源地,近年來,鄂托克前旗深入發掘“紅色礦藏”,變紅色資源為品牌優勢,成功走活了發展一盤棋。這裡先后建成城川民族干部學院和一批實踐教學點、紅色研學戶。2018年以來,實現教育培訓和紅色旅游收入近40億元,直接帶動1000多個合作社、農牧家樂和1.5萬農牧民創就業,人均增收1.2萬元,“研學+旅游+商貿”的鏈條式產業格局形成,“中國西部最規范的紅色研學基地”已經聲名遠揚。

↑延安民族學院城川紀念館舊址舉辦的現場教學

↑種植大戶曹扎娃研學點“綠色生態”宣講

新的時代,以建設內蒙古西部紅色旅游集散中心,打造全國紅色培訓教育基地為目標,一條紅色文化與三次產業融合發展的新路徑從這裡“起步",出北疆,向遠方。

一二三產三大目標的提出,折射當地發展軌道由“量”向“質”的嬗變。

經濟指標見証這40年的奮斗與成就:

1980年,鄂托克前旗GDP總量僅有1641萬元﹔2019年,達到13.5億元,增長824.5倍。一洗昔日內蒙古西南邊緣的荒僻形象,鄂托克前旗日漸成為自治區向西南開放的橋頭堡。

從“一條土街”到“全國文明縣城”:筑城造夢的40年

67歲的陳佔祿記得,40年前,一片荒沙灘包圍著旗府敖勒召其鎮,唯一的“街道”是一條不足一裡的沙石路。城裡人坐長途車隻有8條線可選,農牧員出行靠步行和驢車。

從一條砂土路,到貫通東西、對接南北、內外相連的樞紐之城,交通“建”証鄂托克前旗40年。

↑昔日城鄉交通

1980年,公路總裡程400公裡。2019年,公裡總裡程3825.1公裡,增長9.56倍﹔建成三新鐵路、寧東聯絡線、榆樹井專用線、新上海廟一號專用線等,累計修建完成干線鐵路232公裡﹔隨著鄂托克前旗通用機場的正式通航,形成“鐵公機”立體交通體系。

↑如今“鐵公機”立體交通體系已然形成

如今,全旗每2.3戶人家就有一輛汽車,每個牧戶家門口都有一條柏油路,人們打飛的到市裡赴晚宴。出行的高效促進了城鎮化提升和區域產業發展。

40年前,一條街、幾棟樓、幾排平房、一座車站、一個廣場,就能概況城市全貌。城鎮人口不足1100人,佔全旗總人口的1.96%。

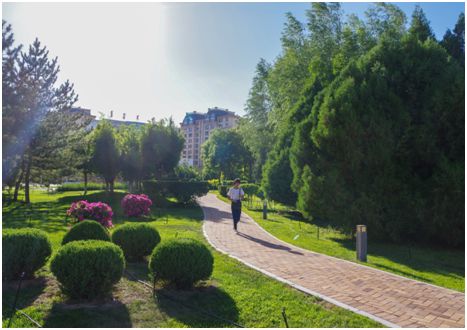

如今,廣場、公園、植物園、游泳館、體育館、乒羽館等休閑場所等應有盡有,城鎮建設日新月異,宜居水平不斷提高,城市名片上自豪地印上了“全國文明縣城”“國家生態園林縣城”等名號。

↑城鎮建設日新月異,宜居水平不斷提高

2019年,全旗常駐人口的城鎮化率已達61.21%。人們的生活邊界不斷拓寬,在產業、旅游、消費等領域,和寧夏銀川、陝西靖邊頻頻上演“三城記”。

40年,灘涂變新城。如今人們早已習慣,在路邊的某棟大廈上下班,在沿線的某個咖啡館會見朋友,在路旁公交站等待歸家的車,或駕著新車奔向下一個夢想的目的地。

從“沙地求生”到“生態大門”:逐綠前行的40年

金秋時節,昂素鎮沙日胡舒嘎查,層林盡染,草木巍巍,景致怡人。

“我們嘎查的種植已經達到了全部草牧場的70%,家家戶戶都種樹、種檸條。”沙日胡舒嘎查黨支部書記吉日木圖說,為生態做貢獻已經成為了民俗。

地處毛烏素沙漠腹地,這70%的綠色,來得並不容易。

20世紀70年代末,風沙大、氣候干旱、過度放牧導致草牧場生態逐年惡化。建旗第一年,1.2萬平方公裡的土地,80%以上為沙化和半沙化。

↑上世紀70年代末,風沙大、氣候干旱、過度放牧導致草牧場生態逐年惡化

“草場上基本都是沙子,喂羊就更困難了,我們的收入也越來越不好了。”牧民敖特根生布爾回憶,當他們意識到保護草牧場的重要性,便開始大面積種植檸條。

經過一代又一代治沙人的努力和政府“一張生態藍圖繪到底”的戰略定力,經過禁牧、休牧和劃區輪牧等政策的實施,草牧場得以休養生息,生態植被逐步恢復。

↑今天的哈日根圖濕地草原

↑百萬畝檸條

2019年,全旗植被覆蓋度和森林覆蓋率分別達到37.8%和23.91%。昔日的不毛之地,成功逆襲為內蒙古生態“南大門”,“全國園林旗”“中國綠色名旗”“國家生態文明建設示范縣”等榮譽紛至沓來。

↑街心花園是居民放鬆休閑的好去處

草原的綠色蝶變是鄂托克前旗40年來堅持綠色發展的縮影。

通過手機接入“草原電子眼”后,昂素鎮昂素嘎查牧民孟克巴雅爾足不出戶就能看到自家5公裡范圍內草場的情況。這些信息還能及時回傳到旗裡的大數據中心。“小到牧民草畜平衡的豐歉,大到干部任期內自然資源資產的增減,都一目了然。”鄂托克前旗數字草原信息中心主任王伊拉圖說。

在生態文明建設的創新和探索上,鄂托克前旗總是勇於吃螃蟹:

先行先試,編制了我國西北地區首套自然資源資產負債表,探索自然資源資產負債表在領導干部自然資源資產責任審計工作中的運用﹔在自治區率先開展主要污染物排污權有償使用和交易試點﹔率先啟動領導干部自然資源資產離任審計試點……

近年來,鄂托克前旗不斷落實環境治理工程,推動清潔能源結構優化,推動產業轉型升級,全面構建綠色經濟體系。引來越來越多的高科技創新企業。“落戶這裡,我們看中的既是營商環境,更是日益改善的生態環境。”內蒙古興源碳材科技有限公司總經理王健說。

“綠水青山就是金山銀山。”生態改善的同時,農牧民通過生態農牧業、沙草產業、旅游業等提高了收入。借助昂素鎮“百萬畝檸條基地建設”,今年,沙日胡舒嘎查新建了一個飼料加工廠,改善生態環境的同時,服務牧民發展肉牛肉羊養殖,逐步延長集檸條、沙柳種植,飼料加工利用為一體的產業鏈。

榮譽正在路上,接踵而來。10月9日,鄂托克前旗獲評第四批國家生態文明建設示范市縣稱號。

政府引導、產業拉動、企業帶動、全民參與的生態文明建設機制,正融入鄂托克前旗發展肌理,一條可持續發展的新路正在形成。

光陰荏苒。彼時的青年,已白發蒼蒼﹔當年的孩子,如今正當壯年﹔伴隨著建旗而生的80后,逐漸成為各領域骨干中堅﹔一批批90后,陸續走上事業的舞台……

40年前,5萬人在這裡耕耘、守望、筑夢。40年后,8萬名后輩接續傳承,奮勇不息。

四十正青春。站在新時代的起點,鄂托克前旗,前程萬裡。

后記:

2020年,非同尋常。

這一年,是我國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年,以及“十三五”規劃收官之年。

這一年也刻骨銘心,新冠肺炎疫情全球肆虐、世界大變局向縱深演變。

站在這一歷史節點,鄂托克前旗迎來建旗40周年,更加意味深長。

鄂托克前旗很小,只是中國地圖上的一個點﹔鄂托克前旗很大,足以承載5萬人的過往和8萬人的未來。

回望一路走來的40年,從“解決溫飽”到“小康水平”,從“總體小康”到“全面小康”,再到黨的十八大發出“全面建成小康社會”的動員令,這一系列奮斗目標的提出、發展和完善,體現著中國共產黨人一以貫之的執著追求,記錄著鄂托克前旗各族群眾攻堅克難的智慧和決心。

與貧困作戰,與疫情作戰,與一切阻擋人民奔赴美好生活的力量作戰。作為映射時代大潮的一束光,透過鄂托克前旗這扇窗,我們看到中國經濟的強大活力和光明前景。

對歷史的最好紀念,就是創造新的歷史。40年薪火相傳,不舍晝夜,我們期待,下一個40年。