“它是草原深處最美的傳奇,

陪伴著每一個牧人的悲喜。

它是尊貴的朋友無法被忘記,

優美的旋律世代傳四方……”

這歌詞描述的是一件蒙古族傳統樂器。不是馬頭琴,不是四胡,而是有“蒙古族第一彈撥樂器”之稱的火布斯。

歌詞節選自蒙古族歌曲《永遠的火布斯》,曲作者是內蒙古音樂圈內頗具盛名的阿西達。阿西達1978年生於內蒙古鄂爾多斯,具有20多年蒙古族音樂從業經驗,曾為國內外眾多歌手、樂隊、組合制作唱片、EP以及單曲。除了“音樂人”外,阿西達最近有了一個新名頭——火布斯改良者和推廣者。

火布斯的“前世今生”

火布斯是蒙古族山林狩獵時期使用的彈拔樂器,是比馬頭琴更早誕生的蒙古族傳統樂器,盛行於成吉思汗與忽必烈汗時期,是服務於宮廷音樂的最主要彈撥樂器。遺憾的是,火布斯在清未失傳。上世紀六七十年代,在音樂家拉蘇榮、高·青格勒圖等人的努力下,火布斯得以重現。但固有的缺陷,限制了火布斯的傳承發展。

內蒙古民族藝術劇院民樂團團長葉爾達說,火布斯在民樂團中擔綱主要彈撥聲部,是凝聚了北方游牧文化的重要彈撥樂器。但其金屬質地的弦和琴品在摩擦后會產生雜音,演奏中的音准和音色也有待提高。這些缺陷使火布斯“個性”不鮮明,人們對它的認知因此較低。

統計顯示,即便在內蒙古,認知火布斯的人也不足10%。

2018年冬天,火布斯迎來了涅槃重生的契機……

一次聚會中,阿西達認識了師從高·青格勒圖的火布斯非物質文化遺產傳承人烏日娜。“隨著現代樂器的發展,高·青格勒圖老師設計的火布斯暴露出一些缺陷,比如沒有專用琴弦,音准和音調的轉換也存在一些問題。”烏日娜向阿西達提出了改良火布斯的請求。

非科班出身的阿西達並不具備制作、改良樂器的理論知識,本想拒絕。“我都快60的人了,每天練完琴手指像被鋼針扎一樣疼,想買把好的火布斯,卻買不到。”烏日娜的這句話觸動了阿西達這個民族音樂人柔軟的心。接下來,是700多個日日夜夜的切磋琢磨。

用“工匠精神”打造民族驕傲

跑弦、音准差、音色尖、音梁共鳴差、下琴枕高、琴頸穩定性差、沒有專用琴弦、手感差、外觀易損壞,是改良火布斯要面對的“九重山”。阿西達決意一一攻克。

他尋找歐美著名品牌吉他的代工公司做代工,根據火布斯四根弦的關系,採用頂級配置的鎳鋅銅合金重新做弦,一舉改變了火布斯沒有專用琴弦的局面。

改良火布斯的指板用的是十二雄蕊破布木,這是一種進口木材。圈裡人都知道,用這種木材做指板的吉他,價位都在三萬元以上。

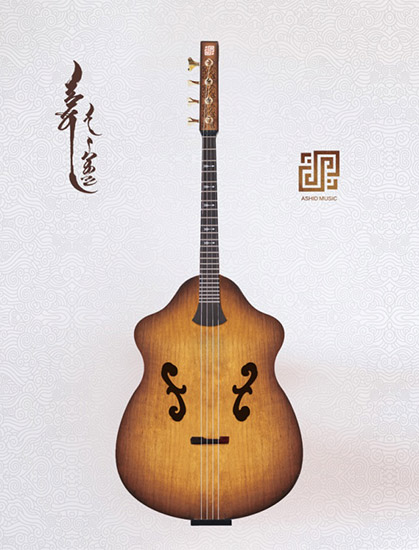

阿西達還邀請了為蒙古國樂隊The Hu的樂器設計師Telmen為火布斯設計了更具視覺沖擊的外形。

不惜工本背后,飽含著阿西達對改良款火布斯寄托的厚望:“希望改良款火布斯成熟后,能給蒙古音樂帶來一些變化。蒙古族樂隊出去演出可以不再用國外的班卓琴和巴拉萊卡,我們自己的火布斯就可以勝任,甚至表達得更好。”

做樂器,有大量的音樂實踐經驗。阿西達從業20余年,對樂器音色非常敏感。“我知道自己想要的音色是什麼。蒙古樂器要渾厚、大氣,要有深度。”

拿到改良款火布斯的烏日娜即興彈奏了一曲烏拉特民歌《鴻雁》。“鴻雁,天空上。對對排成行。江水長,秋草黃。草原上琴聲憂傷……”曲聲悠揚,如汩汩流淌的山泉。改良后的火布斯音色更柔和、更有深度,也更加符合蒙古族人的氣質。

“非常震撼,也很感動。改良后的火布斯解決了原有的很多問題。火布斯是我們民族的瑰寶,經過改良發展,一定會傳承下去。”烏日娜輕撫著火布斯的面板說。

火布斯+搖滾,沒有什麼不可能

火布斯的浴火重生不是阿西達的終極目標。他的工作才剛剛開始,接下來,甚至余生,他都將致力於火布斯的推廣宣傳。

“大家好,我第一次演講,難免有些緊張,希望大家多多諒解。”在2020內蒙古音樂創作與發展研討會上分論壇上,阿西達略顯緊張地說。

為了促進火布斯的推廣發展,阿西達不斷地進行嘗試,他做了人生中的第一次論壇演講,甚至還做了火布斯推廣應該用的“五個一”規劃:標准化研發一系列火布斯並形成工業化批量生產﹔全球征集火布斯獨奏曲並發行火布斯的第一張唱片﹔編制一套火布斯標准化培訓教材﹔制作一系列火布斯廣告﹔完成一系列全媒體推廣。

“隨著大眾對音樂欣賞水平的提高,民族樂器隻有更專業化才能服務於更多的音樂類型,我相信,未來火布斯不僅屬於蒙古族音樂,也能表現世界上任何一種音樂風格,創造更多的可能。”阿西達在演講中信心滿滿。

近段時間,他和團隊忙著在蒙古族民歌中挑選曲目,用火布斯進行錄制,計劃推出火布斯音樂專輯。他還自己編曲,用火布斯演奏。《永恆的火布斯》就是其成果之一。

“我還打算用火布斯去錄制一些現代的、流行的曲子,甚至想把搖滾與火布斯結合。”對於火布斯的未來,阿西達飽含期待。

從音樂制作人,到火布斯改良者,再到火布斯推廣者,在阿西達的音樂道路上,角色在不斷轉換。唯一不變的,是他對音樂探索的無窮盡,對民族文化的無限熱愛。

正因有阿西達這樣的“守望者”,民族音樂才得以生生不息,代代相傳,成為傳統文化中一顆璀璨的明珠。