朱開溝遺址:實証北方社會一次改革性大分工

朱開溝遺址出土的青銅短劍。

木骨泥牆式的茅草房屋展示。

卜骨。

陶盉和陶杯。

發掘現場。

朱開溝遺址的發掘第一次辨識出了內蒙古中南部地區早期青銅文化的面貌,填補了龍山文化向早期青銅時代過渡的空白。

受自然環境影響,朱開溝地域人群適時改變土地的利用方式和經濟結構,社會經濟由農轉牧或半農半牧,形成中國北方畜牧文化的雛形,完成了第一次社會大分工,這對於中國古代社會發展史具有劃時代的意義。

朱開溝文化為探索中國北方畜牧經濟起源與發展進程,提供了寶貴的信息。

小山溝裡重大考古發現

朱開溝遺址位於內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮朱開溝村。“朱開”,蒙古語,漢語意為“心臟”。朱開溝村地處鄂爾多斯高原中東部,朱開溝水自東北向西南流,至納林塔注入束會川,再向南流進入 牛川、窟野河,后匯入黃河。遺址分布在溝壑縱橫的朱開溝溝掌處,在東西長約2公裡、南北寬約1公裡的范圍內,斷斷續續都有新石器時代至青銅時代遺跡分布。

1974年夏,內蒙古文物工作隊的田廣金(1938-2006)在為伊克昭盟(現鄂爾多斯市)舉辦文物干部培訓班時,跋山涉水、歷盡艱辛,在人跡罕至的偏僻小山溝中,發現了朱開溝遺址,由此,中國新石器時代至青銅時代的重大考古發現——朱開溝遺址展現在世人面前。

田廣金和他的團隊在其后的10年間四進四出朱開溝,確定和命名了“朱開溝文化”,提出了“鄂爾多斯青銅器起源於鄂爾多斯及周邊地區”的經典論斷,開啟了先秦時期北方民族的考古學研究之路。

20世紀70年代的朱開溝,溝壑縱橫、交通閉塞、人煙稀少、環境惡劣,發掘工作極為艱苦。經過考古人員四次發掘,共揭露面積約4000平方米,發掘面積中有成片居址和墓地,共發現房屋居址83座,灰坑207個、陶窯址3座、古墓葬329座、兒童瓮棺葬19座。這裡出土了鄂爾多斯高原最早燒制陶器的窯址,共發現遺跡640多處,共出土文物1250多件。特別是在1983年的發掘過程中,在遺址晚期的墓葬中,發現了時代最早的鄂爾多斯青銅短劍、青銅刀及隨身佩戴的青銅裝飾品等。遺址的發現對於北方地區早期青銅時代文化譜系、鄂爾多斯青銅器的起源、農業經濟向畜牧業經濟的轉化、與中原地區關系等方面的研究有著十分重要的意義。

1984年,在蘇秉琦的倡議下,召開了“內蒙古西部區原始文化座談會”,蘇秉琦、俞偉超、張忠培、嚴文明、劉觀民等全國知名考古專家詳細研究了朱開溝遺址的考古資料,將以朱開溝遺址為代表的遺存命名為“朱開溝文化”。

朱開溝文化的確立,証明距今4200年-3500年前,在以鄂爾多斯地區為中心的區域內,居住著一支具有自身特征的人類集團。他們是以距今約5500年前的仰韶文化晚期(即“海生不浪文化”)在本地區延續生存、發展下來的人群為主體構成的,同時也吸收、結合了部分周邊地區人類群體的文化因素,共同創造了本地區原始社會末期的輝煌歷史篇章,同時對周邊地區的人類集團產生了極為深遠的影響。

鄂爾多斯市博物院副院長甄自明介紹,朱開溝遺址的居住房址,是繼舊石器時代古人類在樹巢居住、洞穴居住和帳篷居住的方式以后,朱開溝遺址古居民已經會建造木骨泥牆式的茅草房屋了。朱開溝遺址考古發掘出土的房址全部都是單間房屋建筑﹔這些房址中面積最大的約41平方米,多數為10-20平方米左右。房址多為淺穴式建筑和地面建筑。房址的平面形制非常規整,多呈方形或長方形。

同時,考古學家通過對出土遺跡、遺物的綜合分析確認,遺址的時代上限為距今4200年的龍山青銅時代早期,下限為距今3500年的商代前期,前后延續約800年。

房址在內蒙古發現成規模的聚落遺址較少,其建造方式與布局為探究當時人群的生活方式提供了非常重要的實物資料。“出土居住房址表明朱開溝古人類開始定居生活。”甄自明說。

中央民族大學特聘教授、博士生導師,邊疆考古研究院院長魏堅在《試論朱開溝文化》中介紹:朱開溝遺址出土遺存內涵豐富、年代跨度大,陶器群看似包含不同特征的器物組合,細究之下,不同的陶器組合之間還是存在著密切的連帶關系,其所體現的應是同一考古學文化,這也是朱開溝遺址最具自身特色的文化內涵之一。

發現我國迄今年代最早青銅劍

朱開溝遺址出土的青銅器種類豐富,有銅戈、銅刀、銅短劍等。凹槽青銅短劍是迄今為止我國出土最早的一把銅劍,堪稱“中國第一劍”。

內蒙古自治區文物考古研究院研究員黨郁介紹,中原青銅器以禮器為重,而北方系青銅器以武器和裝飾品為重。青銅時代至早期鐵器時代,長城沿線地帶各文化之間的交流廣泛,甚至與中亞、西亞各地區產生了諸多的聯系,形成了草原絲綢之路早期的一條青銅之路。與此同時,也加強了長城沿線地帶各地區人群的交融。

孫金鬆、黨郁所著《內蒙古青銅時代考古綜述》稱,隨著對朱開溝遺址的不斷深入研究以及對南流黃河兩岸地區遺址的發掘,學界基本辨識了以蛇紋鬲、帶鈕鬲、花邊口沿鬲或罐、盆型甗、三足瓮、截面呈逗號型的石刀和具有北方系青銅器早期風格的鏃、環首短劍、刀等為典型器物特征的朱開溝文化內涵,填補了龍山文化向早期青銅時代過渡的空白。

黨郁還介紹,內蒙古中南部地區的朱開溝文化、西岔文化,時代屬商代至西周初期。該地區屬於商周文化的影響區,為鬼方、土方方國文明,以本地文化為主,發現有商文化陶簋、銅爵殘片、銅戈和鑾鈴等,與陝北、山西北部發現的李家崖遺址、柳林高紅遺址共同組成了夏商文化中心區以北地區可與之相匹敵的方國文明。朱開溝遺址出土的青銅器有短劍、直柄刀、臂釧、耳環、指環、針、錐等較早的北方系青銅器組合,為探索中國北方系青銅器的起源和發展提供了實物資料。

農業經濟向半農半牧經濟發展

在鄂爾多斯市博物院的朱開溝展區,展出從朱開溝遺址發掘出的大量青銅器、石鐮、陶鬲、陶甗、三足瓮等,表明當時朱開溝部落集團以農業經濟為主,擁有家畜養殖業、手工制造業、釀酒業等,晚期已掌握了青銅冶鑄技術。

蛇紋鬲是朱開溝遺址獨具特色器物群中的典型代表。器物均為砂質薄胎,通體飾規整的淺、密細繩紋,在繩紋之上飾有各種直線、折線的細泥條附加堆紋,類似於爬行的蛇狀。

據鄂爾多斯市博物院副院長甄自明介紹,朱開溝遺址就是蛇紋鬲的起源地,蛇紋鬲具有濃厚的地域時代特色,之后遠播到西伯利亞和外貝加爾地區,是研究鄂爾多斯歷史文化和生活習俗的重要實物資料。

遺址發掘出鄂爾多斯發現最早的鐮刀——磨光石鐮,表明生活在4000年前的朱開溝人,已經在使用石鐮來收割農作物,足見當時農業經濟的發展程度絕非一般。而出土多件盛酒的陶盉和飲酒的陶杯,說明朱開溝古人類的農業相對較發達,糧食已經基本能滿足居民生存的需要,多余的糧食才能滿足部落居民享用美酒的行為。

隨著鄂爾多斯地區自然氣候變化,先民們無法抵御惡劣的自然環境。農業經濟形態已無法保障人類的生存和需求,而畜牧業經濟則表現出頑強的生命力和優越性。為了求得生存和發展,朱開溝人沒有像祖先及周鄰其他古人類群體那樣,簡單地逐氣候而去,而是順應環境變化,適時調整土地的利用方式和傳統的經濟結構,開始由農業經濟向半農半牧經濟發展。朱開溝文化農業經濟的主導地位最終被牧業經濟所取代。

內蒙古自治區文物考古研究院研究員蓋之庸認為,中國北方畜牧文化的雛形,首先在鄂爾多斯地區從原始農業文化中分離出來,完成了第一次社會大分工,這對於中國古代社會發展史具有劃時代的意義。

文旅融合讓遺址活起來

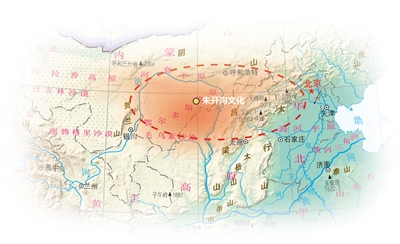

朱開溝文化的分布地域在以鄂爾多斯地區為中心的內蒙古中南部地區,向南分布至呂梁山至晉中以北和陝北地區,向北到陰山山脈腳下,東界可至張家口地區,往西至賀蘭山東麓。

朱開溝文化的分布范圍雖然不算十分廣闊,但向四周地區的滲透力卻極強,顯示了該部落集團強大的生命力。至商代晚期,活躍在中國北方長城沿線地帶的一些“方國”,便是由他們構成的。

內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金鬆稱,古文獻上記載的“葷粥”“土方”等均廣泛分布於內蒙古地區,成為中華文明標識體系的重要組成部分,與中原文明共同締造了影響深遠的禮樂制度、政治制度、文化制度和早期中華文明的格局。

2021年,在朱開溝遺址考古發掘的基礎上建起了唯一以“朱開溝文化”命名的專題博物館,《塵封的草原歷史 輝煌的古代文明——朱開溝遺址展覽陳列》主要由尋找朱開溝——偏僻山村驚現古代文明、挖掘朱開溝——考古發現震驚學界社會、展望朱開溝——保護利用共促文旅融合三個單元組成。

鄂爾多斯市博物院副院長甄自明多年從事朱開溝文化研究,他告訴記者:“田廣金、楊澤蒙等專家學者為朱開溝遺址的深入研究嘔心瀝血、成果豐碩,專著不下數十本,論文數百篇。這些不僅推動了研究的繼續深入,也凸顯了朱開溝遺址在我國考古界、歷史界、文化遺產界不可替代的重要地位,朱開溝也必將成為鄂爾多斯乃至全國文化旅游的勝地。”

作為納林陶亥鎮打造朱開溝遺址、戰國秦長城、陶亥召,一圈三景點文化旅游圈的重要支點,朱開溝遺址也將被打造成為伊金霍洛旗,乃至全市、全區、全國的文化旅游新地標,矗立於鄂爾多斯高原。(內蒙古日報社融媒體記者 郭偉偉 武峰 實習生 依茹)

(本版圖片由鄂爾多斯市博物院提供)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 打好跨境電商“組合拳” 提升革新發展“加速度”

- 跨境電子商務是我國目前重點支持發展的外貿新業態。近年來,在國家政策鼓勵支持下,跨境電商產業發展速度快、潛力大,已經成為國際貿易的新趨勢和新亮點、創新驅動發展的重要引擎。…

- 填補內蒙古光伏全產業鏈組件制造端空白

- 8月2日,位於鄂爾多斯市准格爾旗新能源科技產業基地的天合光能股份有限公司成功下線內蒙古首片大尺寸組件,標志著天合光能內蒙古太陽能組件項目成功投產,打通了內蒙古光伏上下游產業鏈,實現了產品與終端市場的緊密銜接,填補了自治區光伏全產業鏈在組件制造端的空白。 今年以來,鄂爾多斯市狠抓“風、光、氫、儲、車”全產業鏈招商引資和項目建設,先后引進天合光能、中車、遠景、隆基、協鑫等一批頭部企業,形成42.5萬噸硅料、64GW拉晶切片、28.5GW光伏組件、4.8億平方米光伏玻璃、1030套電解槽、3萬套氫燃料電池、33萬噸正負極材料、12.5GW儲能電池等一大批在建擬建的新能源產業集群,總投資超過800億元。…

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量