從“靠天吃飯”邁步“知天而作”

氣象“高精尖”護航牧野糧倉

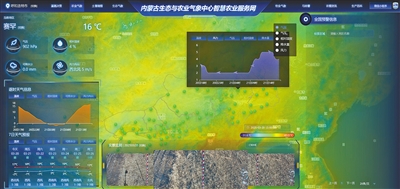

全區農牧氣象實時數據、畫面在雲端匯集,用戶可一鍵式查詢。(自治區氣象局供圖)

在突泉縣賽銀花現代農業生態園,手機變身“新農具”,種植戶可以隨時隨地查看棚內溫度、濕度等數據。曾令剛 攝

自治區生態與農業氣象中心工作人員緊盯最新數據,研討如何為農牧業生產制定“氣象導航”。記者 潘佳慧 攝

氣象服務融入農牧業生產全鏈條,為內蒙古農牧業趨利避害、良田沃野保豐收提供了重要的支撐。圍繞國家重要農畜產品生產基地建設,內蒙古開啟數字化智能化氣象服務模式,為內蒙古農牧業增效、農牧民增收以及鄉村振興賦能添力。天地啟春色,萬象共更新,又是一年好“豐”景——

氣象科技小院扎根農村——技術土生土長、成果就地應用

三月河套,春潮涌動。走進巴彥淖爾市五原縣氣象局農業防病虫害氣象科技小院,記者看到,環境傳感器、農田小氣候儀、土壤墒情監測儀、病虫害監測儀等設備各司其職,盡顯科技范兒。

這裡是自治區首家氣象科技小院,2022年在五原縣安家落戶。

五原縣位於河套平原腹地,全年光照充足、晝夜溫差大,香脆的甜瓜遠近聞名。然而,甜瓜種植受天氣因素影響較大,快熟的時候很容易染上白粉病,這曾經是當地大棚瓜農多年的心頭之患,科技小院的成立也“結緣”於此。

在氣象科技小院的試驗田裡,氣象科技小院科研人員反復進行設施果蔬白粉病發生規律與綠色綜合防控技術研究,研發出基於智能溫室控制系統的設施瓜類白粉病高溫悶棚綠色防治技術,解決了“白粉病”這一難題。隨后,科技小院在五原縣勝豐鎮農業氣象技術成果轉換核心示范區推廣了該技術,面積約2.2萬畝。

“氣象科技小院幫我們防住了白粉病,不僅提升了甜瓜品質,還延長了採摘期,每畝地平均節省100元農藥開支。”示范區種植大戶喬威龍說。

有了白粉病高溫悶棚綠色防治技術的加持,像喬威龍一樣的示范區種植戶每畝收益達1萬元至1.5萬元,示范區產值共增加1500萬元。技術惠及農戶,護航甜瓜產業發展。近年來,五原縣甜瓜種植面積達到6萬畝,成為推動鄉村振興的重要引擎。

氣象科技小院有效融合氣象和農業科技,將一項項氣象科學研究成果轉化為助力當地農業發展的“致富果”。

呼和浩特市武川縣素有“馬鈴薯之鄉”的美譽。每年夏季,在武川縣土豆種植基地,放眼望去,一壟壟翠綠的秧苗在微風中搖曳,生機勃勃。到了收獲的季節,大型機械穿梭田間,一袋袋圓滾滾的土豆被搬運上車,運往各地市場與加工廠。

2024年5月,為深入推進馬鈴薯科技的產學研用、助力做優特色產業,內蒙古自治區氣象局聯合中國農業大學研究生院、內蒙古農牧業科學院申報成立了武川縣馬鈴薯氣象科技小院。

每年的8月馬鈴薯陸續進入花期,也是產量形成的關鍵時期。受降水影響,個別地塊馬鈴薯晚疫病逐漸發生並蔓延,尤其是降水疊加區域疫病趨於嚴重。武川縣馬鈴薯氣象科技小院研發的氣候智慧型種植管理技術,可使馬鈴薯平均產量提升13%,平均溫室氣體排放量減少36%。

內蒙古的氣象科技小院扎根農村,成了前沿技術試驗田——技術土生土長、成果就地應用,切實提高了農作物產量和品質,助農惠農。

手機App變身為“新農具”——靶向發布信息、助農趨利避害

2024年,包頭市土默特右旗溝門鎮威俊村玉米密植精准調控高產示范區引進了玉米單產提升專項氣象服務。該示范區嘉創農業合作社負責人趙光說:“去年9月秋收之際,連續出現陰雨天氣,著實讓我們捏了把汗。這種天氣容易導致玉米灌漿成熟不充分、籽粒霉變,也會讓農田濕度過大,影響秋收進度和晾晒入倉工作。”

趙光緊盯氣象部門發布的玉米單產提升專項氣象信息和預警信息,在雨前避免了盲目澆灌,在雨后及時排澇,玉米未受到影響。他高興地說:“合作社承包種植的2500畝玉米去年畝產約2800斤。”

靶向發布信息,這是內蒙古氣象服務數字化建設成果運用的一個縮影。

內蒙古是我國13個糧食主產區和8個糧食規模調出省份之一。然而,干旱、大風、寒潮、暴雪、暴雨等氣象災害時有發生,給農業生產經營帶來諸多挑戰。農業生產,要趨利,更要避害。近年來,內蒙古構建“1+1+N”(1個基礎雲平台、1組服務矩陣、N個服務場景)智慧農業氣象服務模式,為農業生產調度提供精准化、直通式氣象服務。

內蒙古自治區氣象局局長趙黎明介紹,“1+1+N”智慧農業氣象服務模式主要依托“天擎”氣象雲架構,通過新升級的內蒙古智慧農業氣象服務平台、手機APP和“天勤智慧農氣”小程序等渠道,精准定位農田、農戶地理位置,自動制作和發布農業氣象評價、春播和秋收氣象適宜度預報、農業氣象災害風險預警3大類19種服務產品。

在內蒙古“1+1+N”智慧農業氣象服務模式下,融合“農業+氣象”大數據的智慧農業氣象服務手機App變身為“新農具”,目前注冊用戶達到7.3萬人,覆蓋了種植大戶、家庭農場、農民專業合作社、農業龍頭企業等,對鄉村振興專項實施旗縣的覆蓋率達95%以上。

據了解,作為農業大區,內蒙古的農業用水量佔到了全區用水總量的60%以上,而內蒙古水資源佔比不到全國的2%。水利是農業的命脈。近年來,內蒙古充分發揮氣象科技優勢,研發智能氣象節水灌溉預報服務核心技術,拓寬服務場景,為內蒙古農業灌溉水資源高效利用另辟蹊徑。

“之前認為水越足庄稼越好,總是大水漫灌。自從有了智能氣象節水灌溉預報系統后,隨時可以根據農田旱澇情況動態科學灌溉,農業用水少了,農作物產量還增加了。”興安盟突泉縣太平鄉五三村農民張明貴說。

2022年,興安盟突泉縣建成了全國首個智能氣象節水灌溉示范區。該示范區基於高標准農田智慧農業科技示范項目打造而成。

2024年,在中國氣象局的幫扶支持下,內蒙古氣象部門研發了低功耗智能灌溉數控設備,並聯通節水灌溉氣象服務微信小程序,實現了根據灌溉預報信息自動管控閥門的無人灌溉。

據內蒙古自治區生態與農業氣象中心正高級工程師武榮盛介紹,這一智能氣象節水灌溉技術與水肥一體化工程相結合,畝均節水90立方米、節電120度,化肥、農藥減少13.8%和19%,同時每畝增產約400斤,減支增收416元,其中氣象貢獻率達25%。該技術還“走出”突泉縣,在全區66個糧食主產縣、全國14個省區市推廣應用242萬畝。

氣象災害風險可精准預警、智能氣象節水灌溉可“一鍵式”輕鬆管護……從“靠天吃飯”到“知天而作”,從“會”種地到“慧”種地,內蒙古農業生產插上科技“翅膀”。

特色農業有了“氣象衛士”——“伴隨服務”保障作物全生命周期

近年來,內蒙古強化部門間的合作和政策供給,充分利用氣候資源實現藏糧於技,落實好糧食生產氣象服務保障工作,助力糧食生產連年豐收,助力國家重要農畜產品生產基地建設。

自治區氣象局與農牧廳聚焦高標准農田氣象保障、農業氣候資源普查與區劃、特色農業氣象服務、農業防災減災等方面深化合作,開啟“氣象+農業”合作新模式,共同探索特色農業氣象服務發展之路,為保障糧食安全、全面推進鄉村振興凝聚工作合力。

自2020年以來,內蒙古自治區氣象局與農牧廳共同推進特色農牧業氣象服務,突出重點品種、服務關鍵領域,先后成功申報了1個國家級馬鈴薯氣象服務中心,聯合認定了大豆、向日葵、黃玉米、谷子和人工牧草等5個自治區級特色農牧業氣象服務中心。

“2024年,根據大豆特色農業氣象服務中心建議,我家200多畝地種了‘蒙豆1137’,畝產400斤左右,好收成!”呼倫貝爾市扎蘭屯市達斡爾民族鄉海力堤村的大豆種植戶陳志軍介紹。內蒙古大豆特色農業氣象服務中心連續2年在呼倫貝爾農墾大河灣農牧場公司開展“蒙豆”和“黑河”系列大豆分品種的精細化氣候區劃試驗和霜凍測驗,為種植戶選擇適宜當地氣候條件的大豆品種提供科學參考依據,助農增收。

發展特色農牧業是鄉村振興的活水源泉。透過大豆特色農業氣象服務中心可以看到,內蒙古特色農業“氣象衛士”帶來豐碩成果:目前,自治區已基本建成全鏈條無縫隙的馬鈴薯特色農業氣象服務保障格局﹔頒布了《向日葵高溫熱害氣象等級指標》《向日葵霜凍災害氣象等級指標》等地方標准16項﹔打造集“基地、監測、科研、服務、人才”為一體的人工飼草氣象創新合作平台,推進人工牧草氣象服務向數字化、智慧化轉型……

打好政策組合拳,為糧食安全夯實基礎。2024年11月出台的《內蒙古自治區氣象局加快推進氣象社會服務現代化實施方案》提出,強化糧食生產氣象全鏈條服務,貫徹落實《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案(2024—2030年)》,深度融入高標准農田建設、玉米和大豆單產提升工程,開展新一輪全區農業氣候資源普查和區劃,助力農業生產結構布局優化,做好糧食和重要農產品穩定供給保障。

2025年2月印發的《內蒙古自治區進一步推進氣象高質量發展實施方案》提出,推廣智能氣象節水灌溉技術,持續開展農畜產品氣候品質認定,構建從“一棵草”到“一杯奶”的全鏈條乳業氣象服務體系……內蒙古全力推動氣象為農服務提質增效。(記者 阿妮爾)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量