一顆牙齒的驚世發現

學術論文裡“鄂爾多斯牙齒”真實圖樣:1a.唇側視角﹔1b.左側視角﹔1c.內側視角﹔1d.右側視角﹔1e.咬合視角﹔1f.底端視角。 【鄂爾多斯牙齒】模型 背景圖為薩拉烏蘇遺址發掘地點地形圖。 (手繪長圖:蘇昊)

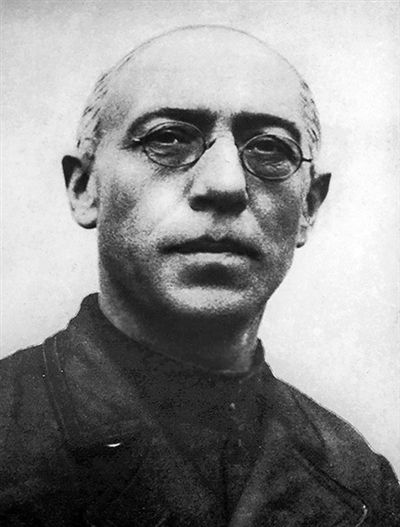

法國地質古生物學家桑志華

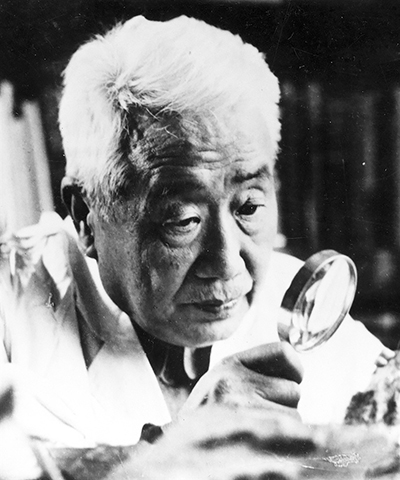

法國地質古生物學家德日進

加拿大人類學專家步達生

我國古人類學、舊石器時代 考古學奠基者裴文中

薩拉烏蘇的7月,已是塞上江南般模樣。

河谷中,空氣溫暖濕潤,河水清澈碧綠、九曲盤轉、迂回蕩漾﹔河谷兩側綠毯般的植被上,不知名的昆虫伸縮著觸角,似在悠閑地打著節拍﹔密林深處,一聲聲鳥兒的鳴叫是那樣清脆……

74歲的范金山從小生活在這裡。

這兒,也是數萬年前“河套人”的家園。

100年前,這裡發現了一顆“河套人”的牙齒化石,從此,一代代專家學者歷經百年而不輟,觸摸遠古根系,探尋中華民族的根和魂,用實物告訴世界何以中國。

作為一名向導,范金山聽聞、見証了發生在這裡的故事。

人牙現世 轟動世界

薩拉烏蘇河,位於鄂爾多斯市南部,是一望無際毛烏素沙地上一條深深下切的河谷,黃河支流無定河上游的一部分。

在薩拉烏蘇的峽谷裡,分布著一塊塊蜿蜒跌宕、神秘莫測的綠洲,當地人叫作溝灣,分別是清水溝灣、滴哨溝灣、大溝灣、楊樹溝灣、范家溝灣、楊四溝灣、米浪溝灣、三岔河溝灣等,范金山就出生在范家溝灣。

這些溝灣像是迷宮,外地人來了很容易迷路,並且,溝灣裡的化石很多,有風吹出來的,有下雨沖出來的,還有山體滑坡裸露出來的。范金山和老鄉們早已見怪不怪,偶爾還聽老人們聊起“邵家溝灣的旺楚克給外國人當向導帶路找‘骨頭’的故事。”

“我給專家們當向導后,才聽說外國人就是法國地質古生物學家桑志華和德日進,他們100年前就來過這裡。”范金山說。

時間回到20世紀20年代。

1922年,桑志華來到薩拉烏蘇考察,在旺楚克的帶領下,採集到王氏水牛等一批古動物化石。這一發現令他興奮不已。1923年,桑志華和德日進組成考察隊,再次來到薩拉烏蘇,發掘了完整地層,清理出40多個種屬的古脊椎動物化石和一批石器。

在后來的整理過程中,他們從1922年採集的動物化石中發現了一顆石化程度很高的兒童左上側門齒,經當時體質人類學權威、加拿大人類學專家步達生鑒定,稱其為“鄂爾多斯牙齒”。

1927年,桑志華、德日進、步達生把這一發現寫成論文並發表,在國際古人類學界引起轟動。

因為,這是中國發現的第一件有准確出土地點和地層記錄的人類化石,在中國乃至亞洲古人類學界舊石器時代考古學研究史上具有劃時代意義。

20世紀40年代,我國古人類學、舊石器時代考古學奠基者裴文中首次使用“河套文化”和“河套人”這兩個名詞。“河套文化”由薩拉烏蘇遺址和寧夏水洞溝古人類文化遺址發現的舊石器時代文化遺存共同構成,而“河套人”就以這顆牙齒為代表。

時間如風,一晃過去百年。

百年來,人們都想一睹這顆牙齒化石的真容,希望對它進行再研究。但是,除了1927年的那篇論文裡有牙齒化石配圖外,至今在烏審旗博物館、鄂爾多斯市博物院和桑志華創建的北疆博物院(天津自然博物館前身),人們看到的都是模型。

真品在哪裡?業內有人猜測“或許毀於戰亂”,也有人無奈說“下落不明”。

“直至1964年裴文中先生來館后,才將此謎揭開,裴文中對黑延昌說:‘1937年我和德日進去廣西玉林時,我問他河套人牙究竟在哪兒?他告訴我說:早被送到法國了,你們這裡放的只是模型。’”這是《天津自然博物館建館90(1914—2004)周年文集》中一篇文章中的描述,黑延昌時任天津自然博物館副館長。

觸摸根系 百年不輟

桑志華、德日進對薩拉烏蘇的考察,拉開了中國乃至亞洲古人類學、舊石器時代考古學研究的帷幕。

此后百年,我國一代代專家學者承前人科學精神之力量,滿腔熱忱,不畏艱難地行進在中國史前考古研究的道路上。

汪宇平是內蒙古考古事業的開拓者,也是新中國成立后,第一位到薩拉烏蘇考察的中國考古學家。1956年,汪宇平第一次到薩拉烏蘇考察。在那個交通不便的年代,他從呼和浩特市出發,輾轉包頭、東勝、烏審旗等地,經歷了車壞、黃沙迷路等突發狀況,歷時20多天才到達。汪宇平的這次野外考察,不僅在范家溝灣發現了包含豐富石器的舊石器時代遺址,同時還找到了一件人類股骨和一件人類頂骨。這是繼1922年之后,中國專家的又一次重大發現。見証了這一切的范金山也開啟了長達60多年的向導生涯。

1958年,我國著名古人類學家吳汝康在鑒定研究汪宇平發現的這兩件人類化石后認為:“‘河套人’的體質特征屬人類進化史上的晚期智人階段,形態比尼安德特人更為接近現代人,也就是更可能是現代人類的直接祖先。”

這是我國專家對“河套人”的最早論述。

在專家眼中,薩拉烏蘇是一座寶庫,它不僅出土了“河套人”的牙齒化石,而且還是中國晚第四紀(即晚更新世)標准的河湖相地層,厚達六七十米,是世界上研究古氣候、古環境的最佳地區之一。

20世紀60年代,裴文中來到薩拉烏蘇,進行古人類化石、地質與古生物考察。

1978年至1980年,中國科學院蘭州沙漠研究所第四紀地質學家董光榮帶領考察隊,在薩拉烏蘇及鄰近地區開展了系統考察,採集到4件人類骨骼。

1980年,由我國考古界泰斗賈蘭坡主持,董光榮、黃慰文、衛奇、李保生等各領域專家參與,開展了薩拉烏蘇多學科聯合考察活動,在晚第四紀地質學、古環境學、考古學、古人類學等方面取得了重要進展。

“和裴文中、黃慰文、董光榮、李保生等科學家們長期接觸下來,他們專業、科學的探索精神讓我非常欽佩。”范金山說。

對“常挖常有”的薩拉烏蘇,專家們情有獨鐘。

今年72歲的地質學家李保生,從20世紀70年代至今,數十次到薩拉烏蘇開展環境演變考察,2006年,他的學生牛東風也加入了進來。如今幾十年過去了,李保生從而立步入古稀,牛東風從研究生成長為嶺南師范學院地理學教授,現在也每年帶著學生來薩拉烏蘇調研考察。

而范金山,也從“小范”到“老范”,直至如今的“范叔”,身份由業余向導變為了烏審旗文物保護中心特聘的薩拉烏蘇遺址文物保護員。

遠古工匠 技藝精湛

廣袤的沙地綠洲上,河流蜿蜒,湖泊清澈,林草茂密,“河套人”穿著獸皮,用鹿角錘、鹿角矛當武器,捕獲披毛犀等動物﹔老年人打制石器、制作骨角器,婦女用石片刮涂獵物皮毛上的油脂﹔“河套人”切割開犀牛肉,在火堆上燒烤,吃干淨骨頭上的肉后,又用石器砸開骨頭,吸食骨髓,之后扔進火堆中……

這是鄂爾多斯市博物院古代史展廳展示的“河套人”生活環境復原圖。

“從圖中可以得知,‘河套人’生活的年代,氣候比現在溫暖得多,石器和骨角器是他們生產生活中的重要工具,用以打獵,切割肉食、獸皮等。”鄂爾多斯市博物院研究部主任高興超說,薩拉烏蘇遺址出土了豐富的包括小型刮削器、尖狀器在內的石器,這些石器為研究“河套人”創造的“河套文化”提供了堅實物証。

2021年,為了配合薩拉烏蘇國家考古遺址公園建設,烏審旗薩拉烏蘇考古遺址公園管理局聯合中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等單位,啟動了對薩拉烏蘇遺址系統的舊石器考古發掘。

“這次發掘運用現代田野考古理念、方法和技術,發現了兩個文化層,出土了大量石器和動物碎骨以及用火遺跡,同時,新發現一種石器類型大型砍砸器,這是繼1923年之后,文化遺跡遺物發掘出土最豐富的一次。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、亞洲舊石器考古聯合會名譽主席高星說,同時,確定了范家溝灣和邵家溝灣是遺址核心區﹔確認了邵家溝灣遺址點是1922年最早發現文化遺存的地方,糾正了原來將其認定為王氏水牛化石出土地的錯誤說法,澄清了歷史誤會。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,保存著20世紀80年代以來,從薩拉烏蘇遺址發掘出土的200多件石器。

研究人員利用三維拼接、3D建模、微痕分析等技術手段,發現這些石器絕大部分小於2厘米,修理精細,修鋌工具有被裝柄使用的痕跡。

“這表明,‘河套人’掌握了十分高超的打制技術,體現了他們對石料的高度開發和充分利用,具有對生態環境和資源條件的高度認知和開發利用能力。”高星說,其中,石器修鋌裝柄是目前在中國北方地區發現最早的。

擁有如此高超石器打制與使用技術的“河套人”,到底離我們現代中國人有多遠?

“通過目前我國最權威的專家運用最先進的光釋光檢測手段,確定‘河套人’生活於距今10—5萬年前的舊石器時代中期,可能集中生活於距今6—5萬年間。他們應該是現代中國人和東亞人的祖先之一。”高星給出答案。他同時強調,“更堅實、准確的結論,還需要更系統、更高科技水准的考古學、古人類學和古DNA研究才能得出。”

行走在薩拉烏蘇7月的河谷間,呼吸著溫潤的空氣,望著蜿蜒流淌的河水,腰杆筆直的范金山知道,他這輩子做的事,值得子孫后代一直炫耀和傳承下去。(記者 周秀芳 劉春 於海東 高瑞鋒)

(本版圖片由本報記者 於濤 懷特烏勒斯 孟和朝魯 攝)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量