西遼河流域:北方旱作農業重要起源地之一

敖漢旗地處典型的農牧交錯地帶。

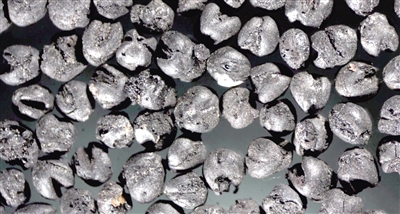

8000年前的炭化粟。

興隆溝遺址出土的陶罐。

興隆溝遺址2002年發掘區現場。

2003年,中國社科院考古研究所在位於西遼河流域的興隆溝遺址發現了1500余粒炭化粟和黍的籽粒,經測定,這些籽粒距今已有8000年,是最早人工栽植形態的谷物。該遺址位於敖漢旗東部,屬於距今8000年前的興隆窪文化。西遼河流域提供了充足的水源,加之粟、黍的生命力頑強,完全具備農業發展的條件。因此,我國北方旱作農業可能不隻有一個起源地,至少應包括黃河流域和西遼河流域兩個起源中心。

追根“粟”源8000年

粟,亦名稷,俗稱谷子,去殼即小米,是起源於中國的古老作物,粟在古代位居五谷之首。

作為最早被馴化的植物之一,小米曾是撒哈拉以南非洲和亞洲等地的傳統主食作物。在興隆溝遺址發現之前,關於中國小米的起源問題,學者認為可能的三大區域為西遼河流域、太行山東麓、黃河中游,而敖漢旗正好處於西遼河流域。

20世紀80年代初,位於敖漢旗東部的興隆溝遺址(距今8000年-7500年)在文物普查時首次被發現。2001-2003年,中國社科院考古研究所內蒙古第一工作隊對該遺址進行了3次考古發掘,採用浮選法獲取經過人工栽培的炭化粟、黍的籽粒1500余粒。經碳14測定,這些炭化粟、黍距今約8000年,其中的黍是目前已知世界人工栽培最早的谷物,距今約7600年,比此前中歐地區發現的谷物早了2700年。

中國社科院考古研究所內蒙古第一工作隊隊長、研究員劉國祥長期在敖漢考古一線工作,他表示,發現的炭化粟、黍的籽粒表明當地是以粟、黍為主的旱作農業起源地。敖漢地區被確認為北方旱作農業重要起源地之一,為探討北方旱作農業起源及早期傳播提供了重要考古實証。

據了解,中國社會科學院考古研究所內蒙古工作隊自成立以來,長期在赤峰地區開展田野考古工作,60多年從未中斷,取得了包括出土敖漢炭化粟等在內的一批重要成果。

敖漢旗博物館館長、研究館員田彥國介紹,1500多粒炭化粟、黍的籽粒是目前所知世界范圍內年代最早的旱作農業,通過北方草原通道自東向西傳至歐洲。敖漢小米橫跨歐亞草原通道,東起遼海,沿燕山北麓、陰山北麓、天山北麓,西去中亞、西亞和東歐。由此學術界將敖漢旗確定為“橫跨亞歐大陸旱作農業的起源地”。

幾千年間,小米從中國北方西遼河流域出發,在全球范圍內傳播。據了解,英國劍橋大學科技考古學講席教授馬丁·瓊斯到敖漢旗興隆溝遺址進行考察,也得出歐洲小米是由中國西遼河流域最早栽培並傳入的研究結論。

據《明史》記載,敖漢曾是“沙柳浩瀚,檸條遍地,鹿鳴呦呦,黑林生風”之地。雖說敖漢地區十年九旱,但日照豐富、晝夜溫差大,並且土壤中含有豐富均衡的有機質、鐵磷等礦物質,是公認的蒙東遼西地區最適宜優質粟、黍生長的黃金地帶,孕育出了極具特色和價值的農業系統——敖漢旱作農業系統。

傳統農業生產 趨於定型

中國是世界上農業起源中心區之一,農業起源可分為兩條源流:一是以長江中下游地區為核心、以種植水稻為代表的稻作農業起源﹔二是以沿黃河流域分布、以種植粟和黍兩種小米為代表的北方旱作農業起源。

距今8000年前后是農業起源的關鍵階段,這一時期代表性遺址在內蒙古自治區有興隆溝遺址,在全國還分布有河北武安磁山遺址、河南新鄭裴李崗遺址和沙窩李遺址、甘肅秦安大地灣遺址。現今世界上主要栽培作物的馴化時間大多起始於距今10000年前后,從遺址浮選出土的炭化粟粒雖然形態上已具備栽培粟的基本特征,但尺寸較小,或屬於由狗尾草向栽培粟進化的過渡類型。

中國社科院學部委員、考古研究所所長陳星燦在2022年第九屆世界小米起源與發展會議上介紹,敖漢旗地處典型的農牧交錯地帶。作為北方旱作農業的起源地,敖漢史前考古顯示了一個重要現象,即農業發展每2000年實現一次飛躍。如果北方旱作農業起源於距今約10000年前,那麼距今8000年前后,興隆窪文化第一次出現顯著變化﹔距今6000年左右的紅山文化系第二次發生變化﹔距今4000年左右的夏家店下層文化是第三次飛躍﹔距今2000年前后的漢代為第四次較大發展,奠定了中國傳統農業生產方式。

在該會議上,劉國祥在《敖漢旱作農業與西遼河流域史前文明》為題的學術報告中寫道,農業起源是考古學研究的三大課題之一。傳統觀點認為,地處黃河流域的中原地區是旱作農業的發源地,但敖漢旗興隆溝遺址炭化粟、黍遺存的發現引發了關於旱作農業起源問題的新思考。包括中國社科院考古研究所研究員趙志軍在內的許多學者認為,西遼河流域的自然環境具有脆弱性、多變性和不穩定性,會使人類具有食物短缺的壓力,當地的草原生態系統雖較為干旱,但河流仍能提供充足的水源,加之粟、黍的生命力頑強,完全具備農業發展的條件,非常有可能催生原始農業的產生。因此,我國北方旱作農業可能不隻有一個起源地,至少應包括黃河流域和西遼河流域兩個起源中心。

敖漢旗獨特的地理、氣候環境,為旱作農業發展提供了條件。

劉國祥認為:約3000年前,敖漢地區出現荒漠和草原。《小黑石溝——夏家店上層文化遺址發掘報告》中寫道,從生產工具、獸骨遺存等方面來看,夏家店上層文化時期的敖漢小黑石溝先民以農業為主,兼有畜牧、漁獵。元代,當地部分牧民也學會了耕牛深翻播種,並且無田者由政府撥給田地耕種。

經過史前漫長歲月的沉澱,歷經春秋戰國、秦漢等時期各民族的不斷融合與持續開發,以粟、黍種植為代表的敖漢地區傳統農業生產趨於定型。同時,當地先民在長期的實踐中,形成從耕作、播種到田間管理、收獲及加工的一整套粟作制度和技術體系,給后世留下了寶貴財富。

以農業文明為根基的區域文化大發展

“在距今10000年左右,中國南北方諸多遺址都出土了炭化的粟、稻實物,以及大量的粟、稻類糧食脫殼工具。從考古史上看,中國二元農業體系已經形成。”中國社科院考古研究所研究員趙志軍說。

據考証,北方的東胡林遺址、李家溝遺址、柿子灘遺址等都發現了石磨盤、石磨棒等粟黍類糧食脫殼工具,這些粟作農業的糧食加工工具從側面反映出當時的華北地區已經有了較為一致的農業糧食作物。尤其近些年在東胡林和磁山遺址發現的炭化粟粒,實証了這個時期的古代先民已經開始從事種植粟和黍的旱作農業生產。

侯毅在《從最近的考古發現看北方粟作農業的起源問題》中寫道,南方以稻本為主的水作農業也基本上是在距今10000年左右就起步,迄今為止華南地區至少有4個遺址發現了10000年前的稻谷遺存,淮河流域距今9000年的賈湖遺址、長江下游距今7000年的河姆渡遺址,都發現了大量的炭化稻谷遺存。可見中國南北的旱作、水作二元農業體系的形成是具有自己完整的演變過程的,即便在距今4000年左右小麥傳入了中國,豐富了人們的飲食結構,但這種中國原生的粟、稻二元飲食結構也一直在整個古代史中佔主導的地位。

以農業文明為根基的區域文化大發展,促進了中國本土的新石器文化的發展。在距今8000多年前,南方以稻作農業為基礎,形成了以長江流域為中心的區系文化,尤其是長江下游區域,在此后的1000年裡,一直有著強勢的表現。而北方以粟作農業為基礎,形成了以西遼河為中心的區系文化,而興隆窪文化則引領了這一區域的發展,並在之后的紅山文化時期達到了區域文化發展的巔峰,而這一切都是建立在農業文化大發展的基礎之上的。

劉國祥表示,中華民族在漫長歲月裡形成的傳統農業文明,是中華文明的重要組成部分,也是新時代我國農業不斷發展的堅實基礎。我們要保護好中華農業文明的根脈,激活蘊含其中的文化基因,使其在建設社會主義現代化強國中發揮更大作用。(內蒙古日報社融媒體記者 郭偉偉)

(圖片由敖漢旗博物館提供)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 黑河入列水利部“母親河復蘇行動河湖名單”

- 為修復河流生態環境,水利部近日公布了《母親河復蘇行動河湖名單(2022—2025年)》,包括永定河等78條河流、白洋澱等10個湖泊,黑河在列。 據悉,母親河復蘇行動聚焦河道斷流、湖泊萎縮干涸兩大問題,水利部在組織全面排查斷流河流、萎縮干涸湖泊情況的基礎上,分析河湖生態環境修復的緊迫性和可行性,要求有關流域管理機構和各級水行政主管部門加快母親河復蘇行動“一河(湖)一策”方案編制工作,強化綜合治理、系統治理、源頭治理﹔做好河流生態流量、湖泊生態水位、河道外取用水、關鍵斷面過流狀況、地下水位變化、河湖水質、水生態變化等情況的動態監測與評估,動態掌握母親河治理修復情況。…

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量