西遼河核心流域:古城遺址的文明印記

扎魯特旗豫州城遺址航拍圖。

善寶營子城址航拍圖。

福巨城址航拍圖。

土城子城址北城牆。

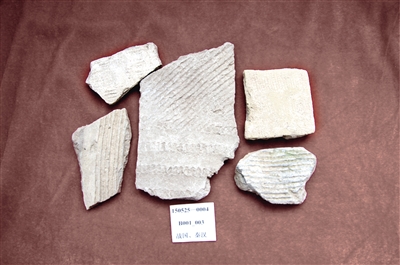

善寶營子城址出土的灰陶殘片。

荷葉花遺址出土的地表陶片。

奈曼旗蜉蝣生物化石遺址出土的化石。

福巨城址。

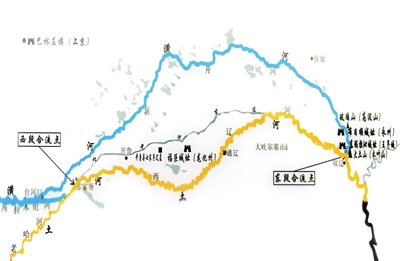

西遼河作為遼河最大的支流,自海流圖流經通遼地區,形成中下游核心區域。

在這一流域,眾多古代城市歷史遺址、遺存廣有分布,半個多世紀以來的考古發現,証明西遼河流域不僅孕育了燦爛的史前文化,還一度有著輝煌的都市圈文明,中下游廣袤的科爾沁地區在歷史上承載著城邑建設的文明和輝煌。

通遼市博物館館長孟祥昆、副館長閆洪森在《科爾沁,深厚的歷史文化底蘊——略論通遼地區物質文化遺產》一文中寫道:該區域是農耕文明與游牧文明交融碰撞的特殊地帶,是遼河流域史前文化承上啟下的重要區域,留下來許多文化交流、交融的印記。

《北疆文旅》專刊組與通遼市文化旅游廣電局文物科長劉偉臣等一行人沿西遼河核心流域,深入通遼市科爾沁區、奈曼旗、扎魯特旗等地,走進古城遺址,探訪各族人民交往交流交融的故事。透過大小不一、分布廣泛的古城遺址,可以窺見該區域中華民族“多元一體”共創中華文明的歷史進程。

見証西遼河早期文明

在西遼河這一大自然舞台上,通過古城遺址,一幅幅人類生存、發展、傳播、演變的歷史畫面徐徐展開。

隨著通遼地區的古城遺址被陸續揭露和發現,在已經發掘發現的60余座規模不等的古城遺址中,不同時期的文物精品不斷面世。

通遼市西南部的奈曼旗,北靠西遼河,位於該旗境內沙日浩來鎮的土城子城址和青龍山鎮的善寶營子古城址,是戰國時期燕國到秦漢時期西遼河流域的重要城邑,兩地相距40余公裡。近距離的聯結,形成了早期的城邑圈。據考古調查証實,兩座城邑從戰國一直沿用到秦漢,根據發掘所揭示出的地層堆積和出土文物分析,古城未見東漢時代任何遺物,因此可以初步斷定,兩座城邑在東漢時廢棄。

土城子古城是西遼河流域迄今為止發現的規模最大、保存基本完整的一處城址。奈曼旗文物保護中心主任周偉東說,古城輪廓清晰,城內有內城,夯土板筑的外城西部偏北與內城相近的一處高台建筑址上,散布著大量的戰國和秦漢時期的陶片、貨幣、兵器、建筑構件等遺物,証實了古城的存續時代和歷史沿革。文物遺存為研究西遼河古城邑政治、軍事、生產、生活、習俗等提供了有力的實証。

土城子城址是西遼河流域漢、鮮卑、契丹、女真、蒙古、滿等民族悠久歷史文化的重要組成部分,它與奈曼旗周邊陳國公主與駙馬合葬墓、奈曼王府、燕長城等共同書寫了悠遠的歷史文化,是獨特的民族歷史文化品牌。2013年5月,土城子城址被國務院公布為第七批國家重點文物保護單位。

1972年至1973年發掘的善寶營子城址,出土了2000余件燕、秦、漢歷史遺物。更重要的是,在城內主要建筑遺址中,出土了刻有秦始皇廿六年統一度量衡詔書文字的陶量等珍貴文物。

善寶營子古城近方形,牆系夯土板筑,細密堅實。東北垣有二望樓址,北望樓址已發掘,是木結構的兩層建筑,底層為糧倉,上層為瞭望設施。周偉東介紹,城內布局有序,北部居中有一高台建筑遺址,刻有秦始皇廿六年詔書文字的陶量即在此處出土。從遺址所處位置和規模形制,以及發現的珍貴陶量分析,此高台遺址當為該城的重要建筑遺址,可能是官署所在。

另外,在該遺址的西南部位,經鑽探和發掘証明是手工業作坊區,東、南兩面是一般的住宅區。建筑用的瓦類,有板瓦和筒瓦,紋飾多為繩紋。鐵器多為生產工具。這時的銅鍬多為鐵鋌,均為三葉或三棱體,同時出現了鐵鏃,此外還有一件銅矛。遺址還出土了秦並六國頒發的標准量器,貨幣有秦半兩、呂后半兩、文帝半兩等。

周偉東說,據考証,燕北長城從敖漢旗的中部和奈曼旗、庫倫旗的南部經過,這三個旗的部分地方應屬遼西郡管轄。戰國時代,燕國設置右北平、遼西等郡對地方實行有效管轄。燕所設右北平郡等是歷史上內蒙古東部地區最早的行政建置,善寶營子城址,是內蒙古東部最早形成的城鎮,在內蒙古地區史上有重要意義。從這一城址的發現中可以看到,中原地區的先進文化通過遼西、遼東二郡傳入二郡以北的廣大地區,城邑起到了中原先進文化向北傳播的樞紐作用。古城發現的每一件農具、陶器、武器、貨幣和大量的蚌殼、動物碎骨,無不生動地講述著中國古代中原文化與北方民族文化的水乳交融史實。2006年,善寶營子城址被內蒙古自治區人民政府公布為第四批自治區級文物保護單位。

專刊組在途經沙日浩來鎮平頂山村附近侏羅紀時期的蜉蝣生物化石遺址時看到,在“桃山”下的河槽和山坡上,到處可見大量石灰岩中夾雜著多種多樣的海底蜉蝣生物化石,來自距今四、五千萬年的生命遺跡,為西遼河流域增添了些許神秘色彩。

續寫西遼河繁榮過往

位於通遼市扎魯特旗巴雅爾圖胡碩鎮別日木吐嘎查北1.4公裡處的豫州城遺址,是中國目前保存較為完整的遼代州城址之一,2013年3月被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

扎魯特旗文物保護中心主任王成說,該遺址的發現,是遼代考古史上的一次重要發現。其建筑規模,建筑布局等多方面都是遼代州城遺址的代表,它對研究遼代社會地理區劃提供了又一地理坐標,為進一步理清遼代社會的行政區劃及遼代投下軍州制度提供了重要材料。

據孟祥昆介紹,2008年,第三次全國文物普查時,在扎魯特旗道老杜蘇木荷葉花嘎查西約1公裡發現的荷葉花西北一號遺址文物証實,早在8000年前的興隆窪文化時代,扎魯特旗地區就有人類繁衍生息,留下了通遼地區已知發現的最早人類生活足跡。

2012年5月全國第三次文物普查時,在通遼市科爾沁區莫力廟蘇木福巨嘎查北約2.5公裡處的一處沙質台地上,發現了一座沉睡千年的遼代古城遺址,被命名為“福巨城市遺址”。這座古城遺址,南距西遼河約19公裡。內蒙古民族大學西遼河流域歷史文化研究中心主任李鵬教授通過地表勘察、文物標本採集研究、周邊古河道研究、周邊古城遺址比對,首次提出遼政權的誕生之地龍化州是“福巨城市遺址”的結論。

中國民族史學會遼金暨契丹女真史分會韓世明會長稱,李鵬教授的研究成果在遼金史研究領域是一次重大突破,填補該領域的學術空白。將龍化州定為福巨古城,定論為通遼市是契丹早期活動中心,依據目前發現的史料來看,非常符合文獻記載。2016年8月,內蒙古考古隊在開魯縣東風鎮七家子村發掘兩座被盜的遼代古墓,從發現的墨字題書 “葬□龍化州西□二裡”等文字內容分析,也印証了“福巨遺址是遼代龍化州”的科學觀點。

科爾沁文化暨契丹遼文化研究會會長李麗介紹,根據《遼史·太祖紀》記載:“遼之先,出自炎帝,世為審吉國,其可知者蓋自奇首雲”。據考証,在歷史的長河中,活躍在中國北方的契丹民族是中華民族的一部分,在政治制度上,其把中原三省六部制引入封建集權體制中,實行“南北面官制度,一國兩制政策”。從2018年開始,通遼市科爾沁區政府等部門通過政府招標程序,開始對福巨城址進行考古勘探作業,依托科爾沁文化暨龍化州研究基地,為開辟新的旅游資源奠定基礎,目前已經取得階段性成果。

“這些古代遺址,在中華民族長期生存發展的實踐中,經歷了各民族相互交往交流交融的歷程,共同見証了中華民族從多元走向一體的全程,西遼河流域成為中華民族共有的精神家園。”李鵬說。(內蒙古日報社融媒體記者 王林喜 武峰)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量