多倫諾爾:萬裡茶道上的“旅蒙商之都”

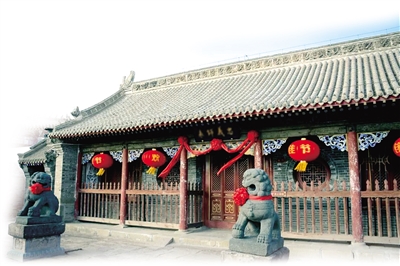

多倫山西會館議事廳外觀。

多倫諾爾博物館俯瞰圖。

清代馬車用油瓶。

清代月餅模具及盛具。

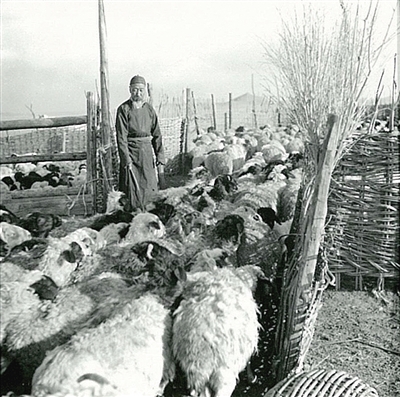

行商進行貿易活動。

多倫“萬裡茶道多倫諾爾驛站”展廳展出的盛裝茶葉的器具。

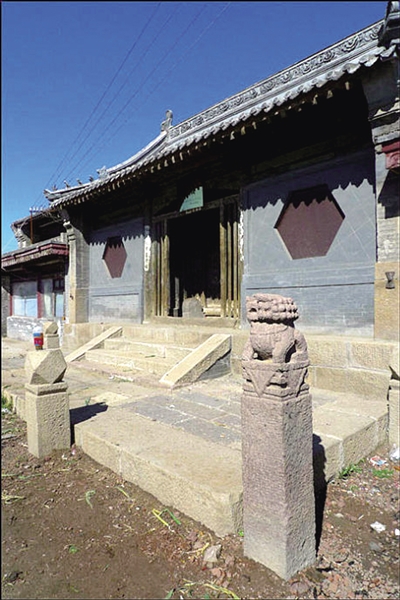

多倫山西會館外景。

多倫興隆寺。

多倫是中、俄、蒙“萬裡茶道”上的重要節點城市,曾是聯通蒙俄地區與中原地區經濟、文化的重要門戶,彰顯古代內蒙古地區與內地經濟文化交流的合作與融通。

多倫曾是旅蒙晉商雲集之地,以17世紀末“多倫會盟”為起點,成就了“漠南商埠”的美譽。

以山西會館等為代表的清代古建筑群,見証了“萬裡茶道”的興衰,成為國內重要歷史文化遺產,多倫目前共有12處國家級文物保護單位。

因商而盛 重要的商業貿易集散地

多倫,全稱“多倫諾爾”(蒙古語),漢語意為“七個湖泊”,它位於內蒙古自治區中部,背靠大草原,面向京津冀,坐落在以“引灤入津”而聞名遐邇的灤河之畔,是內蒙古自治區距離首都北京最近的一座草原邊城(航線距離180公裡),是中蒙俄萬裡茶道上的重要節點城市。

17世紀,一條萬裡茶道聯結起亞歐大陸,讓中國與世界相遇,開啟了商品貿易與文明互鑒的神奇之旅,沿途興起了200多個因茶葉而繁榮興盛的古城古鎮。

作為萬裡茶道進入內蒙古的第一個門戶,多倫“因商而盛”,是萬裡茶道上的“旅蒙商之都”,歷史上曾有“南迎中華福,北接蒙古財”之美譽。

多倫曾與張家口一樣,為口北三廳之一,稱多倫諾爾宣撫理事廳。1691年,清康熙帝在多倫諾爾舉行了著名的“多倫會盟”。

“多倫會盟”后,當地修建了匯宗寺,商貿活動隨之蓬勃發展。清政府對多倫旅蒙商更加重視,並給予很多優惠政策,直隸、山西、陝西、山東等地的商人蜂擁而至,多倫在不到60年的時間裡發展成為一座典型的旅蒙商城、各種商品雲集的貿易都會。

每逢廟會,牧民驅趕著牲畜趕廟會,商人以茶等貨物換取牲畜。通過廟會經濟,搭建起一個長期穩定的交易平台,為日后萬裡茶道的興盛奠定了基礎。

在多倫諾爾的旅蒙商人主要以晉商和直商為主,這些商人由內地販運大量生產和生活用品到此,茶葉是其中非常重要的一項必需品。

對於經營貿易的旅蒙商,清政府發給“龍票”,以資憑証,“龍票”不僅是經商執照,實質是一種專利特許証,有幸獲得“龍票”的旅蒙商們,成為清俄茶葉貿易與萬裡茶道上出現的主要推動力量。

《尼布楚條約》第五條規定:“兩國今既永修和好,嗣后兩國人民如持有准許往來路票者,應准其在兩國境內往來貿易。”這是中俄雙方第一次以國家名義正式承認邊境貿易的合法化,也成為萬裡茶道由官方開始經營的標志。

隨著多倫諾爾—張家口、多倫諾爾—呼倫貝爾、多倫諾爾—庫倫—恰克圖、多倫諾爾—北京等商路逐漸形成,旅蒙商事業如日中天,京城“聚長城”“鼎恆生”“大利”“慶德正”等八大商號先行入駐多倫諾爾。隨著貿易越做越大,商人先后在多倫商業城建起了自己的聚會場所。

到19世紀中葉,多倫諾爾達到了歷史的全盛期,注冊商號4000余家,形成了“東西寬四裡,南北長七裡,分十八甲,十八條街道”的繁華肆集,成為萬裡茶道上重要的商業貿易集散地。

因茶而興 通商南北

在多倫縣舊城區西南,至今矗立著結構精巧、氣勢雄偉的古代建筑。1745年(乾隆十年),由實力雄厚的山西籍商人在多倫諾爾集資興建“山西會館”,是當時內蒙古地區唯一的外省會館。會館由四進院落組成,牌坊、戲樓等一應俱全。

“山西會館”是當時在多倫經商的山西商人結社、集會、議事和娛樂的重要場所。據會館碑文記載,嘉慶、道光、民國初年歷次重修,有記載的捐款山西籍客商就達千余戶,足見當時在多倫經商的山西人之多和商業之發達。

多倫山西會館是萬裡茶道外銷路段的商貿類遺存,見証了旅蒙晉商的茶葉貿易活動。

歷史上的多倫諾爾與內地的關系淵源流長,有著不解之緣,商業貿易的發展也讓茶有了特殊的意義。“茶葉貿易逐步興起,其背后是晉商逐步發現機遇,創造市場,引導消費的過程。”山西省晉商文化研究會會長劉建生說。

中國商人發現並有意識地引導這一市場消費,迅速打開了茶葉在蒙、俄地區的銷路,並借由俄國商人之手,將茶葉運到整個歐洲。據記載,在當時,茶葉已經成為了當地人日常必備的飲品,“不喝茶,不上工”,可見茶葉受歡迎程度。

在多倫諾爾,人們習慣了以物易物的方式,茶葉變成了當時的一般等價物,磚茶12片或15片可以換一頭羊,換駱駝則需要花費更多。“茶與奶”便於此處相遇,中原與草原地區的交往交融更加深入。

當時,多倫諾爾的茶棧共有3家,茶葉中數量最多的是磚茶,達2.5萬箱到3萬箱之多,主要銷往庫倫等地。磚茶中最數湖北咸寧赤壁市羊樓洞的“川”字牌茶為甚,素有“洞茶飄香萬裡大草原”之譽。

中國商業史學會副會長、萬裡茶道專業委員會主任張維東認為,晉商創造了“總號經濟模式”,大掌櫃坐陣總號,運籌帷幄,統攬全局,各分號在外獨立自主,靈活經營,也創造了茶票業兼營模式,實現了商業資本和金融資本的有機結合。以市場需求為導向,形成產、加、運、銷一條龍,農工商一體化的茶產業經營模式,同時也創造了茶葉品牌化營銷模式。

這些從內地引進的各種經營模式,與當地原有的貿易方式互為補充、取長補短,使得旅蒙晉商在多倫諾爾創造了一段商業發展史上的奇跡。

蒙韻晉風 民族融合澤被后世

城市是萬裡茶道的靈魂,也是萬裡茶道文化與精神的承載。

旅蒙商對內蒙古地區民俗形成的影響巨大,無論是衣食住行、婚喪嫁娶、歲時節日、文化教育、農牧生產,無不打上晉文化的烙印,與山西的風俗習慣有著千絲萬縷的關系。

在多倫“萬裡茶道多倫諾爾驛站”展廳,有旅蒙商人經商用的各種器物,如秤砣、騾馬身上的銅鈴鐺、牛角商號印章、商號賬簿、馬車用油瓶、盛裝茶葉的器具等。

多倫諾爾遺存大量清代建筑,集樓、台、殿、閣為一體的山西會館大戲樓,造型雄奇,雕刻精巧,皆效仿太原西南的晉祠建造,據考証,此種結構的戲樓在中國僅有2座。多倫每年五月十三開台唱戲,到六月十五多倫廟會期間會館內的演出活動達到高潮,所唱劇種主要是山西邦子,即晉劇。另外,多倫城隍廟大戲台和碧霞宮大戲台還上演河北邦子。流傳至今的節慶唱戲活動推動了直晉魯蒙地區文化在多倫的融合發展,也成為多倫群眾不可或缺的娛樂形式。

2021年,第八屆中蒙俄萬裡茶道城市合作會議在多倫縣舉辦,與會中外嘉賓圍繞萬裡茶道“國際化、年輕態、產業融合、聯合申遺”等話題展開探討,以期為萬裡茶道沿線城市的發展帶來啟示與幫助。

萬裡茶道協作體副主席、內蒙古茶葉之路研究會會長鄧九剛說,多倫是萬裡茶道一個非常重要的節點城市,此次會議最大的價值在於讓更多人知道這是一座真正意義上的人文之城。(內蒙古日報社融媒體記者 武峰)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量