内蒙古黄河流域:“乌金之海”一水中流

桌子山。

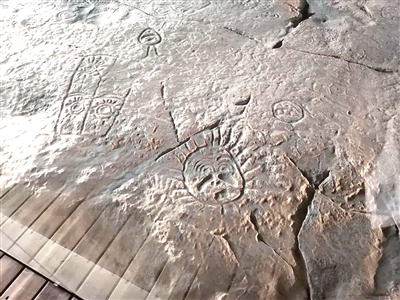

桌子山岩画群中,召烧沟岩画极具代表性。王瀚霆 摄

鄂尔多斯市鄂托克旗凤凰山汉墓壁画。

新地古城遗址出土的西汉四乳星云纹铜镜。

乌海博物馆馆藏精品元剔犀如意云纹高足杯。

乌海博物馆馆藏精品辽飞天石雕。

新地古城遗址发掘出的绳纹陶水管。

乌海市位于内蒙古西南部,东临鄂尔多斯高原,南与宁夏回族自治区石嘴山市隔河相望,西接阿拉善左旗,北靠河套平原。这里文化遗产丰厚,有桌子山岩画群、新地古城及周边墓葬群、海勃湾遗址、秦长城、明长城……

草原文化、黄河文化、大窑文化、鄂尔多斯青铜文化、岩画文化在这里交相辉映,铸就了历史悠久、独具特色、融汇四方的内蒙古黄河文化。

通道走廊 襟山带河纵千年

黄河,汇千流,纳百川,经过宁夏石嘴山后,向北开启了“几”字旅程。从喇嘛湾到海勃湾段,素有黄河金腰带之称,位于海勃湾的乌海市,则是这条金腰带上的一颗明珠,黄河一水中流,纵贯南北。

从大的地理单元来说,乌海所处的狭长地带,恰好处于蒙古高原与黄土高原的交界地带,是滔滔黄河将它们分割开来,形成典型的“川”字形地区。东边是南北走向的桌子山,西边是乌兰布和沙漠,中间是自南向北径流的黄河,乌海所处的这一狭长地带便被称为乌海“通道走廊”,或“乌海走廊”。

乌海位于鄂尔多斯高原西北一隅,黄河自南向北由此切割而过,将乌海分为河东、河西两个地理单元。河东的山地属于贺兰山余脉,河西有宁夏与乌海交界的石嘴子,为历史上的蒙古、西夏发生重要战事的克夷门所在,由石嘴子向北出宁夏平原,进入乌兰布和沙漠。

约6800年前,来自中原腹地的新石器时代仰韶文化的农人陆续进入河套地区安营扎寨。仰韶文化人群使用彩陶与磨制石器,从事定居的原始农业,配合渔猎、采集等,他们活动的最西北界就在今天乌海一带。

进入青铜时代以后,阴山—贺兰山地区生活的人群,遗留下来的文化遗存主要有石构墓、岩画两类。从岩画的内容来看,这些人群最初以狩猎为主业,而且处于一种游动性狩猎的状态。

目前,乌海地区发现年代最早的遗址,为新石器时代的海勃湾遗址,实证了青铜时代这个地区就有了狩猎人群活动遗迹。桌子山作为贺兰山余脉,成为阴山—贺兰山岩画带之中唯一深入黄河内侧的一处岩画区。

秦、汉、唐朝的首都皆在今天的陕西关中地区,而河套的战略地位十分重要。秦、西汉皆在阴山山脉一线修筑长城,唐朝则修筑了大量军镇,为由漠北过黄河通向京城长安的门户,被称为“国之北门”“边之要地”,并成为唐代草原丝绸之路上不可替代的交通大枢纽和交流大通道。

乌海地处黄河之滨,水源充足,地形有山有平原,恰好是西夏政权管控范围之内的南、北分水岭。西夏的统治中心宁夏平原有黄河和贺兰山两处自然天险,历来有“襟山带河”有利地势的说法,如果从广义的地理范围来看,乌海地区就是这“襟山带河”的北段。

明代乌海地区是游牧民族与农耕民族交错地带。乌海的重要地理位置与其依河分布、南北狭长的地形特点,使其成为一个十字通道,南北方向是今河套平原至宁夏的通道,东西方向黄河渡口则是鄂尔多斯高原进入阿拉善草原的通道,而由阿拉善沿贺兰山至中卫,再经松山可到达甘、青地区。由此,乌海地区也成为当时多民族交流、多元文化交融的孔道和前沿地区之一。之后几百年间,乌海地区因其地处沟通南北、东西的交通要道,成为黄河流域非常重要的“通道走廊”。

绚丽瑰宝 “天书”岩画耀苍穹

在位于鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市海勃湾区交界处的桌子山山沟延绵几十里的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上,散落着大量远古先民磨刻的岩画群,这些岩画记录着北魏孝昌年间(公元525年-527年),郦道元受命赴北疆将六镇改镇为州时,到过薄骨律镇(今宁夏灵武市西南古黄河沙洲上),途经桌子山地区。这是对桌子山最早的明确史料记载。

郦道元在《水经注》中写道:“河水又东北历石崖山西,去北地五百里,山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”

岩画地点有约20余处,有2500余个单体画面。主要包括召烧沟岩画、雀尔沟岩画、苦菜沟岩画、乌兰布拉格岩画、摩儿沟岩画、苏白音沟岩画、小摩尼沟岩画等。其中,召烧沟岩画堪称中国岩画的精绝之作。

这些岩画的刻画题材以人面像、动物、狩猎、舞蹈、骑士、星像、符号等为主,每幅岩画都单独成画,形态各异。岩画在地域上与贺兰山地区、阴山西段狼山地区邻近,在遥远的古代,这里也是狩猎、游牧氏族部落活动的地方,因此两地岩画的题材内容、艺术风格和制作方法都有相同或相似之处,尤其是人面像上与阴山岩画更为接近,也是游牧文化重要遗存之一。桌子山岩画群是乌海地区最具有代表性的文物遗存。岩画考古研究表明,这里的岩画是我国北方重要的青铜时代岩画。2013年5月,桌子山岩画群被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

“桌子山岩画是我国古代北方游牧民族弥足珍贵的精神文化产品。特别是人面像岩画,它是中国和世界人面像岩画中的精华,反映了人类童年时代丰富的想象力和美好愿望,具有独特的风格魅力与极高的观赏价值。”内蒙古博物院副院长张文平说,“因此,应当认为乌海桌子山人面像岩画是乌海市黄河文化的代表性文物。”

历史映照 民族交融贯古今

距乌海市区北约15公里的王元地村有一座汉代古城,西邻黄河,东距凤凰岭秦长城约12公里,当地俗称“兰城子”。

20世纪80年代,内蒙古自治区文物考古研究所发掘新地汉墓时对古城进行复查,认为古城平面近方形,边长约450米。中央民族大学边疆考古研究院院长、特聘教授魏坚在《内蒙古中南部汉代墓葬》中指出,从新地古城的地理位置及墓葬的随葬品分析,其在汉代应属于朔方郡辖地。由于当时该古城所在地属于新地村,故考古工作者称之为“新地古城”。

新地古城遗址位于黄河东岸,其东部桌子山山脉中尚存有秦汉长城遗址,由此基本可以断定新地古城应为秦始皇构筑的44座县城之一。汉代沿用,武帝元狩三年(公元前120年)在此置县,建立了县级政权。从新地古城的地理位置及其周边墓葬群的随葬品分析,1989年在古城周边发现了很多汉代墓葬,古城当时应属于汉代西河郡的辖地,古城遗址内地势平坦,在城内西南角采集到很多的秦“半两”钱、汉“五铢”钱,有的装在陶制的盆、瓮内,有的成串放于铁质容器内。

在乌海博物馆展出的一套汉代绳纹陶水管,就是从新地古城遗址发掘出来的,这套水管一共4件,为泥质灰陶,表面装饰粗绳纹。其中3件呈直筒形,一端稍粗,端口微撇,另一端稍细,接口处表面光滑,另有1件水管带有90°弯头,在拐弯处刻画有“A”符号。每节水管应是按着符号由这一节的小口套入另一节大口内,如此节节紧密套扣,便于排水。无论是实用性还是美观度,都堪与现代使用的水管媲美。

古代排水管道的起源是伴随着城垣的形成与发展而产生的。各种排水管道的出现与发展,与当时的城垣文化有着千丝万缕的关联,同古代文明的进程有着密切的关系,因此,考古学家从这4件陶水管推断,新地古城延续的历史比较长,且有大量人口长期居住,构建了排水系统等城市卫生设施,是边塞地区一座重要的城址。

公元1264年,元世祖命水利专家郭守敬考察黄河水利,准备开通黄河漕运。《元朝名臣事略》中记载,第二年,郭守敬在宁夏地区的考察中说:“向自中兴还,特命舟顺河而下,四昼夜至东胜,可通漕运……”说明郭守敬对黄河的考察,主要地段集中在宁夏黄河顺流经过乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯等地至东胜(今托克托县东胜卫古城)的河段。

据《元史》记载:至元四年(1267年)秋七月丙戌朔,敕自中兴路至西京之东胜立水驿十。由此可知,这十处水驿位于宁夏至东胜的黄河沿岸,今天乌海地区被包括在内,证明乌海地区在元代黄河漕运中发挥着水驿的作用。

黄河水奔流不息,桌子山巍巍挺立。辟地数千里,以河为境、垒石为城、树榆为塞修筑而成的秦长城,仍然风骨犹存。

掠过历史的尘烟,回溯千年,处于贺兰山、宁夏平原、鄂尔多斯高原,北流黄河、后套平原交会处的乌海,是农耕文化与游牧文化共同融合、发展的宝贵实证,反映出这一地区自古以来民族交融的生动景象。(内蒙古日报社融媒体记者 武峰)

(图片除署名外由乌海市文旅局、乌海博物馆提供)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量