內蒙古興和縣蘇木山林場護林員董鴻儒60多年植樹造林——

“用心愛護好每一棵樹”(一輩子一件事)

|

|

董鴻儒(右二)給孩子們介紹樹苗品種。 |

|

|

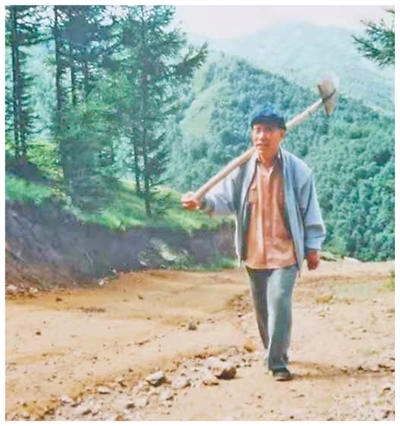

早年間,董鴻儒上山植樹。 |

人物小傳

董鴻儒,1939年6月生,內蒙古自治區興和縣人。1958年至1999年在內蒙古興和縣蘇木山林場工作,先后擔任林場護林員、工程師、林場場長,其間兼任興和縣林業局副局長。他帶領林場職工在荒嶺上植樹造林,將荒山禿嶺建設成華北地區最大的人工落葉鬆林場之一。曾獲得全國勞動模范、全國五一勞動獎章等榮譽。

“依靠群眾的力量,就能創造生態奇跡。”在內蒙古興和縣蘇木山林場裡,86歲的董鴻儒坐在木屋前,望著漫山蒼翠的落葉鬆,眼中滿是熾熱。從19歲背著行囊走進荒山,到堅持幾十年建設、守護蘇木山林場,他用腳步丈量蘇木山地區的道道山梁,把一生都“種”進了這片林海。

一個人堅守護林站

“一定要留下來,把蘇木山護好、種綠”

蘇木山,這座橫亙在內蒙古興和縣南部的大山,地處山西、河北、內蒙古三省份交界,是永定河上游的重要生態屏障。上世紀50年代,這裡除了零星分布的白樺次生林,放眼望去盡是荒山禿嶺,當地人流傳著“山大溝深石頭多,出門就爬坡”的俗語。為了守護當時僅存的白樺林,縣裡設立了護林站,可由於條件艱苦,先后三任護林員都離開了,隻剩下一間空蕩蕩的土坯房。

1958年,19歲的董鴻儒來到護林站。他8歲喪父、12歲喪母,靠爺爺和叔叔們拉扯長大,初小畢業后曾在村裡當掃盲教師,寫材料、教識字,是鄉親們眼中“靠得住”的年輕人。接到縣裡通知他去護林站時,他沒有猶豫,收拾好行李離家進山。

從老家到蘇木山,20公裡的崎嶇山路,董鴻儒整整走了一天。來到這裡,看到那間土坯房,他心裡涼了半截:屋裡隻有一盤土炕、一口水缸、一個灶台和一口生鏽的鐵鍋,出門就是懸崖峭壁,吃水要到山下的小河裡挑,燒柴得上山撿。那一夜,董鴻儒躺在土炕上,翻來覆去睡不著——是打退堂鼓回家,還是扛下這份苦差事?

沒多久,村干部李德庫專程上山來看望董鴻儒。李德庫說:“以前,很多游擊隊員在這兒跟敵人戰斗,住山洞、吃野菜,比現在苦多了!咱們在這兒種樹,總有一天蘇木山會變樣!”這番話鼓勵了董鴻儒。他想起自己從小受鄉親們照顧,如今能為國家護林造林,是責任更是榮耀。他暗暗發誓:“一定要留下來,把蘇木山護好、種綠!”

冬天的蘇木山寒風刺骨,董鴻儒帶著干糧早出晚歸,用三四個月時間爬遍了這裡的每一道坡,把蘇木山的地形、土壤、植被等情況摸得一清二楚。巡山時間長了,董鴻儒漸漸意識到,護林遠遠不夠,必須建林場、開展人工造林。他寫了一份報告,詳細闡述創建蘇木山林場的必要性,並將其遞交到了興和縣林業局。這份報告很快引起了重視,1960年,上級正式批准建立蘇木山國有林場——那一刻,董鴻儒站在白雪皚皚的山頭,眼裡閃著光:“蘇木山的好日子,要來了!”

四處走訪、引樹上山

“幸虧我們沒放棄,華北落葉鬆終於在高寒山區扎下了根”

蘇木山國有林場成立之初,場長趙守禮帶著他,總共就兩人。沒有技術、沒有合適的樹種,甚至連路、水、電都沒有,董鴻儒索性把家搬到山上,喊妻子過來幫忙,再招募一些工作人員,一門心思扑在造林上。

種樹先選種,可蘇木山海拔高,氣候寒冷,種什麼樹能活?董鴻儒和趙守禮開始不斷摸索:第一年種了三四百畝楊樹,第二年秋天全枯死了,第三年種山桃、山杏、榆樹,之后一樣被貧瘠的土壤“餓”死……大家情緒越來越低落,董鴻儒和趙守禮不肯放棄,他們直奔縣林業局,請求再給3年試種時間,隨后去烏蘭察布盟林業局求助。一名工作人員遞給他們一本《中國林業》:“河北龍頭山林場、山西大同長城山林場,跟你們蘇木山條件差不多,你們可以去看看。”

帶著希望,1964年5月,董鴻儒和趙守禮背上干糧,來到河北龍頭山林場。在那裡,漫山遍野的落葉鬆讓他們激動不已,龍頭山林場場長王正寶熱情地接待了他們,帶他們上山學習育苗、造林技術,還送給他們80斤落葉鬆種子。回來后,他們開始育苗。董鴻儒和趙守禮選中一片荒地,建好苗圃,跟山下3個生產大隊協商,抽調12名男青年,加上林場的4個人,組成了“育苗突擊隊”。沒有機械,大家就用鐵鍬挖、用扁擔挑,工具壞了,自己修,晚上睡在臨時工棚裡……在大家的努力下,終於趕在當年10月下雪前,種出30畝苗圃。

董鴻儒買來《造林學》《育苗學》《樹木分類學》等書籍,學習專業知識。他白天在苗圃裡觀察土壤濕度、種子發芽情況,晚上就在煤油燈下啃書本。在大家的悉心呵護下,落葉鬆長勢良好:苗莖粗壯、頂芽飽滿、根系發達,每畝出苗10萬株,成活率超過90%。“幸虧我們沒放棄,華北落葉鬆終於在高寒山區扎下了根。”回想不斷試種的經歷,董鴻儒感慨。

帶動更多人植樹護林

“黨員就得帶頭,我多干一點,大家也更有干勁”

1966年早春,蘇木山的雪還沒融化,一場人工造林活動就拉開了序幕。董鴻儒和趙守禮帶著林場職工,又動員了近百名群眾,住進了山裡的工棚。一麻袋一麻袋樹苗,一個個裝滿70斤水的鐵皮水箱,都靠人往山上背。30多度的陡坡,每天往返兩三次,董鴻儒等人的肩膀被勒出一道道血痕,血漬透過衣衫結了痂。

1972年10月,董鴻儒光榮地加入了中國共產黨。他對自己要求更高了,臟活累活搶著干,遇到困難第一個上。董鴻儒說:“黨員就得帶頭,我多干一點,大家也更有干勁。”

1979年,董鴻儒接任林場場長,此時的蘇木山,適合人工造林的區域基本都種上了樹,林場進入了“護林+多種經營”的新階段。董鴻儒加大護林力度,制定了嚴格的巡山制度。他常跟職工說:“種樹難,護樹更難,咱們要用心愛護好每一棵樹。”

從1958年走進護林站,到1999年從林場退休,董鴻儒在蘇木山干了40多年,其間,有過多次可以離開的機會,他都一一拒絕:“我離不開蘇木山!”有人問董鴻儒:“一輩子守著大山,值嗎?”他說:“看到這滿山的樹,我覺得值。”

退休后,董鴻儒沒閑著,他在林場周邊承包了一片林地,用上新的育苗技術,培育了大批退耕還林所需的樹苗。他還加入了興和縣關工委“五老”宣講團,走進學校、社區、景區,給大家講蘇木山的造林故事,講這片土地上的紅色故事。

如今的蘇木山,森林覆蓋率達78.8%,董鴻儒也從風華正茂的青年變成了耄耋老人……“我要堅持下去,繼續當好這‘塞上愚公’。”董鴻儒說。

《 人民日報 》( 2025年10月10日 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量