北疆行丨昭君博物院:播撒民族團結的金色種子……

1961年12月13日,人民日報刊發著名歷史學家翦伯贊撰寫的《內蒙訪古》。先生在文中深情地說道:“在大青山腳下,隻有一個古跡是永遠不會廢棄的,那就是被稱為青塚的昭君墓。因為在內蒙人民的心中,王昭君已經不是一個人物,而是一個象征,一個民族友好的象征﹔昭君墓也不是一個墳墓,而是一座民族友好的歷史紀念塔。”

——題記

昭君博物院全景 昭君博物院供圖

5月,內蒙古自治區又迎來了一年一度的“民族政策宣傳月”。適此,筆者來到位於呼和浩特市玉泉區大黑河畔的昭君博物院。該院依托王昭君墓遺址、以博物館區為基礎,是座“一院多館”的遺址性博物院。無論春夏秋冬,這座“民族友好的歷史紀念塔”都吸引著如潮的人流……

在藍天白雲的襯托下,從遠處望去,博物院的主體由兩個梯形建筑連接而成,呈現出頗具美感的對稱性與跨越性。建筑整體為半地下覆土式,呈土黃色,外觀酷似覆斗式漢墓形制。而若從空中俯瞰,博物院整體呈長方形,由南至北,沿神道對稱分布,神道的盡頭便是巍峨高聳、庄嚴肅穆的昭君墓……

隨著熙熙攘攘的人群,筆者首先走進匈奴歷史博物館。一件件鏽跡斑駁或金光閃閃的出土文物、一幅幅照片與一尊尊雕塑,仿佛讓人穿越到那個匈奴稱雄的遙遠年代。整個展覽分為“匈奴的興起”“匈奴與中原”“匈奴的經濟與文化”“匈奴對后世的影響”四個單元。觀覽完畢,對在中國歷史舞台上活躍了約五百年的匈奴的經濟生活、社會結構、政權組織、文化習俗及與其他各族特別是漢族的關系等,筆者終於有了較為完整的了解。講解員告訴我們,該館於2017年8月正式對外開放,是當今世界上唯一的匈奴歷史博物館,也吸引著匈牙利、法國與日本等國的學者和游客爭相前來。

匈奴歷史博物館內展陳 昭君博物院供圖

隨后,筆者走進昭君出塞展。該展為常設展,分為故裡閨中、漢宮歲月、草原春秋、青塚史話與千古流傳等五個單元。展覽以王昭君生平事跡為創作主線,以文獻史料為基礎,運用創作油畫、場景雕塑、沙盤地圖、書法作品以及聲光電等多元化表現手法,生動形象地展示了王昭君出塞和親的前后過程,熱情謳歌了這位女性為促進民族友好及經濟文化交流做出的突出貢獻。在聲光電影裡,當年的歷史場景一個個鮮活靈動起來,而《昭君出塞》《塞外昭君》《邊塞貿易》等一幅幅大型油畫又把這些場景予以永久鐫刻……

昭君墓神道鳥瞰 昭君博物院供圖

從主體建筑出來,首先映入眼帘的是中軸線上筆直的神道。神道及陵寢建筑群是我國古代喪葬禮儀制度中不可或缺的部分,是顯示墓主不同身份等級地位的重要標志。昭君墓神道全長約400米、寬6米。神道兩側列置的石刻群既是墓葬的標志,也象征著威儀吉祥、驅災避禍。昭君墓園共有石像生6對12尊。再外側有四組對稱性的建筑:東側是數字5D影院和昭君故裡紀念館。西側是中國古代和親文化館和單於大帳。東側是中原農耕民族典型的磚木結構建筑,西側則是北方游牧民族典型的穹廬式建筑。各展千秋,交相輝映。

中國古代和親文化館 昭君博物院供圖

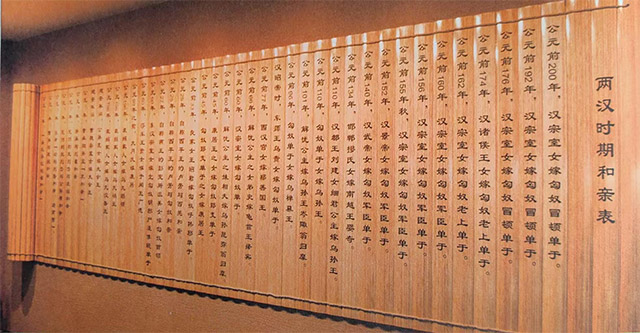

“中國古代和親文化陳列”是昭君博物院特色展覽之一,也是我國目前唯一一座全面系統展示中國古代和親文化的專題館。筆者注意到該館參觀的人數較多,觀看的時間也長,主要是因為多數人對這方面知識的欠缺或根本不了解。整個展覽分為先秦時期、兩漢時期、隋唐時期與元朝時期等七個單元。據悉,和親是國家大事,涉及戰爭與和平、邊疆與民族、外交與內政相關政策的調整等重大問題,所以對和親者的選擇比較慎重。中國古代有記載的和親事件多達800多次。而縱觀中國古代和親歷史,許多重要的和親事件發生在如今內蒙古地區,或與活動在蒙古高原上的諸多政權有著密切的關系,多不勝舉。

昭君和親銅像 昭君博物院供圖

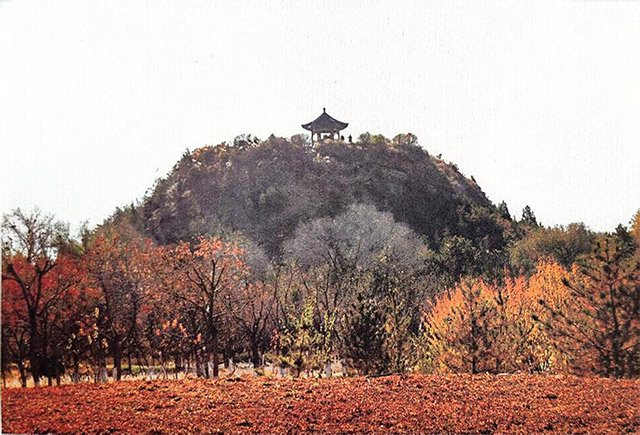

博物院的最北端便是昭君墓,高約33米,佔地面積約20畝。走近墓前,沿著寬闊的石砌台階拾級而上,中途平台有兩座六角攢尖涼亭,亭內分別豎立兩座漢白玉石碑,碑文為蒙漢兩種文字書寫的“王昭君之墓呼和浩特市人民政府1997年立”。墓頂亭子中央立有石碑,正面鐫刻王昭君畫像,背面題詞為“大德蔭子孫,杯土埋忠魂”。墓體正面東西兩側,分別矗立著清末民國時期的8通石碑。環墓繞行,墓底遍植草木花卉,墓體外圍防護牆上鑲嵌有現代書法家撰寫的37塊贊美昭君的詩文碑刻。墓園中鬆柏蒼翠、楊柳依依,清脆的鳥鳴不時從天空劃過……

走出昭君墓,筆者思緒翻滾,感慨萬千。這位漢家女子距今約2000余年,在歷史與現實的時空中依然燦爛光輝,還是那麼令人熱愛、感念與頌揚。其一,除呼和浩特市南郊被稱為青塚的昭君墓外,在內蒙古和山西北部,傳說中的昭君墓還有十幾處之多。其二,有關專家講到,以王昭君在歷史上的地位,這樣的墓葬規格明顯超出了規制。但這正是后人對其杰出功績,發自內心與情感的紀念。其三,古代昭君題材的文學作品數量很多,據不完全統計,歷代歌詠王昭君的詩詞竟超千首,戲劇約五十種,小說約二十種等。最后,千百年來,在漢族和北方少數民族中流傳著許多昭君的傳說和故事。這些故事講述了她生前幫助人們發展生產、改善生活,而且死后仍然是人們的保護神。如今,還在不斷產生新的傳說……

中國古代和親文化館內展陳 昭君博物院供圖

“昭君守國,諸夏蒙德。”“交合結好,昭君是福。”與其同時代的焦延壽如此評價她的無上功德。《漢書》“匈奴傳”稱贊昭君出塞后,“是時邊城晏閉,牛馬布野,三世無犬吠之警、黎庶亡干戈之役”。子孫續彈琵琶好,鳴鏑無聲六十年。她去世后,其侄子、兒子、女兒、女婿、外孫三代共十余人,繼續致力於漢匈友好,有的甚至因此而獻出生命。學者馬翼如是贊嘆:“一家三代,包括親戚在內,在長達六十多年中,孜孜不倦地為兩個長期對抗的強大民族的和平友好事業而獻身的事例,在中國歷史上是絕無僅有的,在世界歷史上也是不多見的。”

為了心中的大義大業,王昭君究竟承受了怎樣的不適及煎熬?又如何度過了生活及心理上的一個個難關?她生長在山清水秀的荊楚大地,又經歷過優裕的漢宮生活,在自然環境上要面對漠北的苦寒蠻荒、飛沙走石。而在日常生活上要改為異族的住穹廬、被氈裘、食畜肉、飲酪漿。遠離故國與親人,“寄聲欲問塞南事,隻有年年鴻雁飛。”在她與呼韓邪單於生下兒子伊屠智牙師不久,呼韓邪單於就不幸去世了。呼韓邪死后,其長子復株累若鞮單於繼位。按照匈奴“收繼婚”的習俗,昭君應再嫁給復株累若鞮單於為妻。昭君提出歸漢,漢朝卻敕令其“從胡俗”。為了漢匈友好的大局,她忍受了所謂“子蒸其母”的委屈,“計利當計天下利”,再次犧牲了自己。

昭君故裡紀念館入口處 昭君博物院供圖

自此之后,王昭君在匈奴又生活了約30年。她與復株累若鞮單於生育了兩個女兒。復株累若鞮單於也在與其生活11年后死去,那時她還不到35歲。其后,她一直生活在匈奴境內,至去世也沒再回過漢地。今天,我們不知她經受了怎樣的心路歷程,但知道的是她沒有陷入悲苦淒怨,而是浴火重生、再度升華,幾臻無我、利他、隨緣之境。探其究竟,應源於她牢記著漢朝的重托,悲憫兩邊皆承受著戰爭苦難的百姓,更有著對人生不易、生命珍貴的深刻認知。多重的角色和身份、多年的融合與理解,使其內心閃耀著慈悲智慧的光芒:他鄉亦為故鄉、長城內外皆故鄉,天下沒有遠方、有愛就是天堂。所以,她義無反顧、竭智竭力,為兩邊的蒼生爭取著和平、幸福與安康。“救人一命,勝造七級浮屠。”六十年無戰事,那該是多大的功德啊!故其去世后,單於為她舉行了空前隆重的國葬,漢哀帝也派使者楊少徵前往吊祭,盛贊其“和國之殊功”。

這些年,昭君博物院迎來了全國各地一撥又一撥的賓客,透過這裡的歷史煙雲,他們不僅會深刻理解王昭君的“隻有香如故”,更會在離開時帶著民族團結的金色種子,在心靈的深處生根發芽,最終成長為一株株民族團結的參天大樹,而無數這樣的樹就構成了堅如金剛的中華民族共同體!

青塚秋景 昭君博物院供圖

延伸閱讀:

昭君博物院的前身是昭君墓文物保護管理所,佔地總面積45萬平方米(其中展廳面積為1.5萬平方米),現為“國家一級博物館”。作為鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的重要陣地,昭君博物院重點展示昭君出塞佳話與各民族交往交流交融的歷史事實,講好中華民族共同體故事。該院先后獲得“全國民族團結進步教育基地”“海峽兩岸交流基地”“內蒙古自治區愛國主義教育基地”“內蒙古自治區鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地”等。其院區環境優美、特色濃郁,處處體現著古代與現代、人文與自然的完美結合,也是國家AAAA級旅游景區。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量