在多元文化中和諧共生

——讀《草原十二騎手》

|

在中國廣袤的文學版圖中,內蒙古的文學創作一直以其獨特的地域文化和深厚的歷史底蘊而備受矚目。從古代的游牧史詩到近現代作家的創作,這片土地上誕生的作品始終與民族的生存、發展和精神追求緊密相連。

在中國當代文學中,內蒙古作家更是以多元的風格和豐富的題材,詮釋了草原文化的時代精神和審美意蘊。在老一輩作家筆下,我們看到了草原的遼闊與壯美,感受到了蒙古民族性格的堅韌與豪邁﹔而新一代作家則在繼承傳統的基礎上,以更加開闊的視野和敏銳的感知,書寫著個體的命運與時代的變遷。

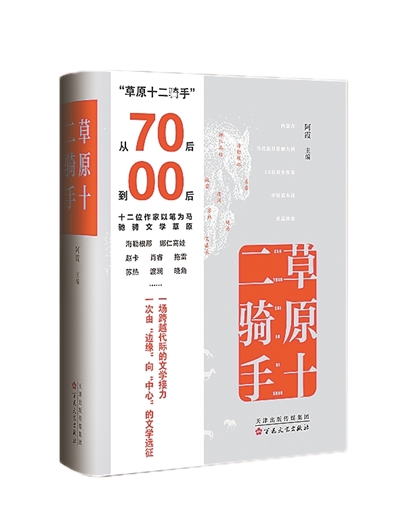

《草原》雜志編選的《草原十二騎手》(百花文藝出版社),匯集了內蒙古12位中青年作家的中短篇小說佳作,這些作家橫跨70后到00后4個代際。他們的作品風格迥異,題材多變,以開闊的視野呈示了內蒙古大地的風土人情、歷史文化、社會風貌。

70后的作家們,作為當下文壇的中堅力量,其作品努力開掘民族文化歷史,富蘊人生經驗。海勒根那的《請喝一碗哈圖布其的酒》《巴桑的大海》,兼具現實主義與浪漫主義特質,描繪草原生活的質朴與溫暖,呈現草原的自然之美,更通過人物的命運與精神追求,傳遞出對生命意義的深刻思考。趙卡的《殺縣簡史》通過拼貼手法和荒誕情節,模糊了小說與詩歌的邊界,建構了一個超現實的“殺縣”世界。拖雷的《厄爾尼諾》《叛徒》,前者切近現實,后者著眼歷史,兩者之間的凝視,如同某種隱喻,揭開了被表象遮蔽的人性掙扎。

80后作家,正處於創作的黃金期,娜仁高娃的《門》《裸露的山體》,以陌生化手法和富於詩意氣質的意象,重塑了一個兼具冷酷現實和理想夢境的世界。肖睿的《筋疲力盡》《暖陽》以奇異的故事和情節,展現了當代青年的生存狀態,反映了社會轉型期青年一代的迷茫與求索。此外,阿尼蘇的《鐵布魯》《阿扎的江湖》,陳薩日娜的《一朵芍藥一片海》《雲中的呼嘜》,不同程度揭示了現代化進程中,草原人所面對的矛盾、陣痛與抉擇,其中暗含作家對故鄉深沉的情感。

90后作家,作為文學創作的新生力量,以創新思維和獨特視角,為內蒙古文學注入了新的活力。渡瀾的《傻子烏尼戈消失了》《在大車店裡》以魔幻現實主義敘事手法,建構起屬於自己的“B612星球”,顯示了年輕一代對世界的認識和思考。蘇熱的《金駱駝》《黃塘記》,以簡潔而冷峻的文字,構建起一個苦澀、孤寂的西北小鎮,作者在敘事中不斷確立和強化這個地理空間的意義。

00后作家肩負著文學的未來,他們的作品都打上了鮮明的個人烙印,更有一種無所畏懼的創新精神。田逸凡的《珍愛的你們》《乃玉的暗色灘地》,艾嘉辰的《腹鳴》《新年快樂》以迥異的風格切入社會問題,彰顯了更年輕一代作家對現實的觀照。曉角的出現給內蒙古文壇帶來驚喜,她的經歷和她的寫作都值得我們關注,在《清冷之人》《淡綠色的馬》中,她對現實與生活的想象,讓人驚嘆,其語言詩意中透著孤冷。

通讀這些作品,可以看到內蒙古作家的代際傳承,也可一窺內蒙古文學的整體發展脈絡。從老一輩作家到文學新秀,內蒙古文學始終在傳承與創新中不斷前行,展現出強大的生命力和創造力。

《草原十二騎手》最初是《草原》雜志開設的一個欄目,此次結集出版,不僅是對內蒙古中青年作家創作成果的一次集中展示,更是對內蒙古文學多樣性和時代價值的一次總結。對內蒙古作家來說,文學不僅僅是藝術與情感的表達,更是傳承多民族文化,書寫民族團結故事的重要載體。《草原十二騎手》中的作品在一定程度上承擔這種責任,它們以文學的形式,展現了內蒙古各族人民的生活、情感和精神世界,反映了當地人民在多元文化交融中的和諧共生。

(作者系中國作協副主席)

《人民日報海外版》(2025年04月24日 第 07 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量