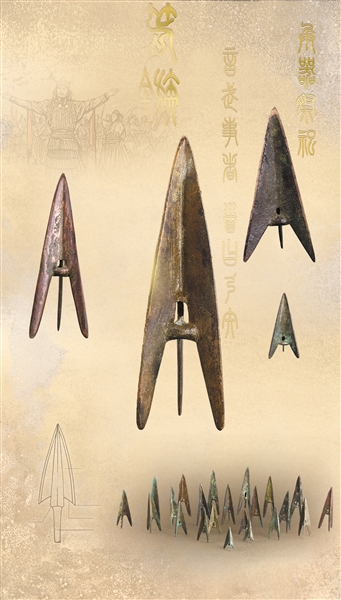

千年箭語青銅鏃

青銅箭鏃 長度在7厘米至18厘米間,重50克至200克。 三翼造型需三扇鏃范拼合鑄造,每件都要單獨制作,鏃身長度誤差需控制在0.5厘米內。

精彩講解掃碼閱讀

位於呼倫貝爾的扎賚諾爾,名字與馳名中外的呼倫湖有關。呼倫湖是我國北方第一大淡水湖,又稱達賚湖,扎賚諾爾便由蒙古語“達賚諾爾”音轉而來,意為海一樣的湖。

扎賚諾爾歷史悠久、底蘊深厚,是中國北方草原文化的起源地,匈奴、東胡、鮮卑等游牧部落相繼在這裡活動。再往上追溯,早在舊石器時代晚期,“扎賚諾爾人”就在此繁衍生息,創造了著名的“扎賚諾爾文化”。

想要了解一座城市就去她的博物館。記者踏入扎賚諾爾博物館的歷史展廳,目光立即被一組泛著幽綠光澤、形制獨特的青銅箭鏃吸引。箭鏃上斑駁的鏽跡沉澱著數千年前北疆草原的風霜。這些青銅箭鏃是該館的鎮館之寶,也是古代游牧部落軍事與祭祀活動的實証,更是中華文明多元一體的重要見証。

博物館文物保管部主任何佳介紹,這批箭鏃重見天日的經歷頗為曲折。

1996年2月26日上午10時許,在達賚湖北岸、達蘭鄂羅木河與達賚湖交匯口附近的一處個體採砂場,58歲的放炮員畢某像平時作業一樣引爆了雷管。硝煙散后,畢某被眼前的情景驚呆了——被炸開的凍土層下,離地面約70厘米厚的砂石堆裡,一堆綠鏽斑斑的金屬物和一些骨骼呈現在面前。這些金屬物呈三角形,大小各異。畢某和現場的幾名裝卸工認為這是些可以去廢品收購站換錢的破銅爛鐵,便一鼓作氣把它們裝進麻袋,放在看砂人那木吉拉的小屋裡。

70歲的那木吉拉覺得這些金屬物不像普通物件,便掏出一個去找老朋友王正一。王正一是內蒙古考古學會會員,看到那木吉拉手中的金屬三角形器物驚喜地高喊:“這是鏃,也就是箭頭,是國寶,國寶啊!”當他倆返回採砂場后,畢某裝在麻袋裡的東西一眼看去已被人動過。那木吉拉帶著王正一去採砂場找司機和裝卸工,但是人們得知這些器物是文物后,便相互推脫起來。

王正一隻好去達賚湖水上公安局報案。公安局長立即召開緊急會議,控制扎賚諾爾區所有廢品收購站,並對發現箭鏃的採砂場進行保護。

隨后,公安人員在調查中了解到,先后共有19人接觸過這批箭鏃。經過37天的艱辛走訪,逐個做通了這19人的思想工作,公安人員將112件箭鏃全部收回。

時任呼倫貝爾文物管理所(今呼倫貝爾民族博物館)所長的白勁鬆和滿洲裡市文化局局長張敬華對這批箭鏃進行鑒定后,認定它們是距今2000多年的青銅鏃,后經內蒙古自治區文物專家進一步鑒定,確定年份為距今2000—2150年。

扎賚諾爾博物館館長張智文說:“在扎賚諾爾古文化研究中,舊石器時代、新石器時代、陶器時代均有考証,唯獨沒有銅器時代文物實証,這批青銅鏃的出土恰恰解決了斷代問題。”

這批青銅鏃雖然形制統一尺寸卻懸殊,最長的18.1厘米,三翼形鏃身向前聚攏成鋒,刃部或直或弧,交接處設有圓孔與長方形穿孔,工藝復雜,遠超實戰需求。部分鏃刃未開鋒,並且沒有箭杆或弓弩,說明這些鏃的用途並非單純的武器。

呼倫貝爾地區早在石器時代就是文化交流的樞紐。新石器時代的石鏃曾作為部族間饋贈的珍貴禮品,在嫩江流域與鬆花江流域的文化交融中架起橋梁。及至青銅時代,金屬鑄造技術的傳播使箭鏃從實用武器升華為文化符號。《國語》記載的“楛矢石砮”典故,正是中原認知北方文明的重要見証——周王朝將肅慎進貢的箭鏃刻銘分賜諸侯,這種跨越地域的文化認同,在青銅鏃上得到延續。

考古學家指出,這是一批三翼有銎(qióng)形青銅鏃,重量與規格遠超人力射程,孔內沒有使用箭杆的痕跡,結合呼倫湖作為匈奴與鮮卑交界的“大澤”的神聖地位,這批青銅鏃極有可能是祭祀活動中獻給水神或戰神的禮器,承載著游牧部落對自然與力量的崇拜。

呼倫湖地區自古是北方游牧部族的搖籃,匈奴、鮮卑、契丹等部落在此交替登場,留下交融共生的文化印記。青銅鏃群出土於西漢中期至東漢初期地層,恰逢匈奴式微、鮮卑崛起的轉折期。史載鮮卑南遷呼倫湖后,逐步吸收匈奴的文化與中原技術,為北魏王朝的建立奠定了根基。

“青銅鏃群的發現,為這段歷史提供了新的注腳。青銅鏃的形制雖然受三翼鏃影響,但夸張的尺寸與禮器屬性反映了游牧部族在祭祀儀式中的創新。正如《史記》所載,游牧部族常以器物彰顯權力與信仰,青銅鏃或為部族首領祭祀‘大澤神’時所用,以祈求征戰勝利、部落繁榮。青銅鏃的發現,不僅填補了呼倫貝爾地區匈奴至鮮卑時期考古的空白,更揭示了游牧文明與中原文化的深層互動。”張智文說。(記者 高玉璞 通訊員 何佳)

(圖片由扎賚諾爾博物館提供)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量