8個國家優勢特色產業集群全產業鏈產值達3666億元

內蒙古產業集群“方陣”乘風起勢

呼倫貝爾市農牧科學研究所大豆科研團隊在海南省的南繁育種田。 (呼倫貝爾市農牧科學研究所供圖)

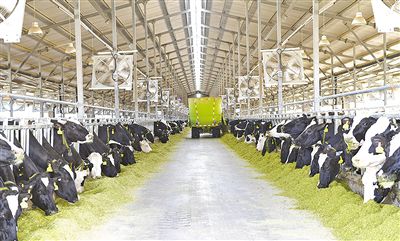

位於呼和浩特市土默特左旗的敕勒川生態智慧牧場的現代化牛舍。(自治區農牧廳供圖)

“鏈”出產業發展新高地,做好“農頭工尾”“糧頭食尾”大文章。近年來,內蒙古持續擦亮優勢特色產業“新名片”,8個國家優勢特色產業集群全產業鏈產值達3666億元,直接帶動約73萬農牧戶增收致富。

鄉村產業發展生機勃勃,產業同構融合春潮滾滾。內蒙古現有草原肉羊產業集群、河套向日葵產業集群、大興安嶺大豆產業集群、科爾沁肉牛產業集群、西部絨山羊產業集群、陰山馬鈴薯產業集群、中西部奶業產業集群、旱作谷子產業集群8個國家優勢特色產業集群,產業集群成為內蒙古鄉村產業融合發展的新載體、農牧業轉型發展的新亮點、鄉村全面振興的新支撐。

謀抓並舉 推動集群“強筋壯骨”

細管精液生產設備、電腦自控凍精儀、精液檢測顯微系統……近日,在國家級種公牛站——通遼市畜牧業發展中心種業基地(通遼京緣種牛繁育有限責任公司)的實驗室裡,身穿白大褂的技術人員正忙著檢測種公牛精子的活力和密度。

據了解,檢測合格的公牛精子一部分用於出售,一部分免費提供給當地養殖戶。公司年生產凍精300萬支以上,產品除滿足本市牛冷配需要外,還銷往吉林、遼寧等全國20多個省區,深受養殖戶歡迎。

目前,通遼市的2個國家級肉牛核心育種場和1個國家級種公牛站的年供種能力、凍精產量、胚胎生產分別在300頭、300萬支和5000枚以上。

這些優質的凍精,也是通遼市肉牛產業高質量發展的“密碼”。2021年,科爾沁肉牛產業集群進入優勢特色產業集群建設名單,通過全產業鏈開發、全價值鏈提升,打造結構合理、鏈條完整的優勢特色產業集群。

2021年至2023年,通遼市以科爾沁肉牛產業集群項目為抓手,以科爾沁區、開魯縣、科左中旗、科左后旗4個肉牛核心產區為建設區域,共落實中央財政項目資金1.2億,累計撬動社會資金2億,助力實現肉牛產業育種供種能力、標准化養殖能力、屠宰加工能力、品牌營銷能力、產業服務能力提升。

這只是一個縮影。近年來,內蒙古按照農業農村部、財政部關於國家優勢特色產業集群建設有關要求,堅持謀抓並舉,通過“加強規劃引領發展、建立項目儲備機制、完善制度管理體系、開展績效監測評估、強化業務培訓指導、設立財政激勵機制”六項關鍵舉措,實現產業集群建設全過程管理,有效推進國家優勢特色產業集群高質量發展。

目前,國家優勢特色產業集群建設已撬動金融和社會資本投入89.2億元,逐步推動產業形態由“小特產”升級為“大產業”,空間布局由“平面分布”轉型為“集群發展”,主體關系由“同質競爭”轉變為“合作共贏”,形成了結構合理、鏈條完整的優勢特色產業集群。

同時,進一步做好功能布局統籌,強化優勢特色產業集群與現代農業產業園、農業產業強鎮的產業支持政策,通過“點、線、面”結合、功能格局有機銜接等方式,聚焦重點區域和關鍵環節,推進全產業鏈開發、全價值鏈提升,形成集群發展新格局和市場競爭新優勢。

產業升級 構建融合發展格局

“這個葵花籽真飽滿呀!”“原味瓜子又香又脆。”“一吃就停不下來。”……

1月18日,在北京舉辦的內蒙古優質綠色農畜產品進京年貨節暨2025年訂貨會上,巴彥淖爾優質農產品的展示台前,眾多與會者駐足品嘗葵花籽,爭相洽談採購。

這已經不是巴彥淖爾葵花籽第一次“出圈”。作為全國最大的食葵生產基地,巴彥淖爾市已發展形成集向日葵種子研發、基地種植、精深加工、市場營銷、旅游觀光於一體的全產業鏈條。

2020年,農業農村部、財政部批准建設河套向日葵產業集群。產業集群項目實施以來,巴彥淖爾市成立專項工作小組,深入調研、精心規劃,建立嚴格的監督考核機制,定期召開工作推進會及時解決項目推進中的問題。通過向日葵產業集群項目建設,該市研發出耐鹽鹼、抗病性強的三瑞3號、三瑞5號、三瑞7號、三瑞377等系列葵花籽品種,形成向日葵種植、加工等6項執行標准,標准化生產基地由161萬畝擴展到250萬畝,向日葵加工轉化率提高到72%,秸稈綜合利用率由71%提高到78.5%。

近年來,內蒙古著力打造涵蓋生產、加工、流通、科技、服務等全產業鏈的具有本地特色的產業集群,促進產業深度融合,延長產業鏈、優化供應鏈、提升價值鏈,加速推進農牧業現代化。

“通過產業集群建設,內蒙古許多產業已經成為區域或全國產業發展的風向標和行業排頭兵,科爾沁肉牛、西部絨山羊、內蒙古奶業等多個產業在全國具有顯著影響力。通過帶動各地‘生產+加工+科技’一體化發展,加快建設大基地、發展大加工、創新大科技、開展大服務、培育大品牌,形成了一批集中度高、規模大、效益好的配套服務產業。”自治區農牧廳副廳長張雨說。

據介紹,內蒙古8個國家優勢特色產業集群在建設過程中,把科技創新作為產業持續發展的基礎,不斷加大投入力度,加強科技研發、推廣體系建設,推動人才、土地、資本、科技、信息等現代要素向產業集群聚集,逐步形成了產學研融合發展趨勢,多數產業集群核心區已成為科技示范場和成果轉化基地,為科技驅動產業發展奠定了基礎。

目前,內蒙古已創建的8個優勢特色產業集群新增各類新型經營主體2369個,多數產業集群形成產業布局區域化、基地建設規模化、生產加工集約化、農畜產品綠色化、品牌營銷一體化的一二三產業融合發展格局。

聯農帶農 釋放產業發展紅利

初春,走進鄂托克旗阿爾巴斯蘇木烏蘭烏素嘎查牧民傲雲畢力格家的養殖場,規模化的養殖、科學化的管理讓人眼前一亮。

“為了標准化、規模化發展,政府鼓勵我與其他4戶牧民共同成立了合作社,制定統一的生產標准和技術規范,降低成本的同時還增加了收入。”傲雲畢力格介紹說,“阿爾巴斯山羊不僅肉好,絨也好。我們現在共同養殖5000多隻阿爾巴斯山羊,大概賣了3噸多山羊絨,賣了2000多隻山羊,收入挺可觀。”

依托西部絨山羊產業集群建設,鄂托克旗不斷推進羊絨產業振興,圍繞“品種保育、品質提升、品牌創建”3大關鍵環節,打造“牧戶+合作社+基地+龍頭企業”的合作模式,持續擦亮阿爾巴斯絨山羊品牌名片,讓牧民更好享受產業發展帶來的紅利。

自治區農牧廳鄉村產業發展和農墾處處長黃偉說:“產業集群的建設宗旨就是壯大產業,帶動農牧民增收。全區各地緊緊圍繞這一宗旨,著力開辟增收新渠道,創新聯農帶農新機制,加強新型經營主體和農牧業社會化服務組織的培育,把聯農帶農作為引進企業和獲取政策支持的重要參考指標,引導經營主體建立聯結關系,產業集群組織化程度逐步提升,農牧民收入顯著提高。”

一枝獨放不是春,百花齊放春滿園。在科爾沁肉牛產業集群建設過程中,項目區大力推廣“龍頭企業+合作社+養殖戶+農牧戶”的“1+3”模式,通過政府引導、政策支持、龍頭帶動、項目驅動、大戶示范、科技支撐等,實現肉牛產業引種擴規、提質增效。在河套向日葵產業集群建設過程中,項目區按照“四園(基地)、一中心”總體布局,加強各園區(基地)、各環節一體化建設,打造集葵花品種研發、良種繁育、基地種植、生產加工、集散貿易、農文旅融合等為一體的全國葵花產業“航母”,形成產業布局區域化、基地規模化、生產標准化、加工集約化、產品綠色化、營銷品牌化、經營產業化的產業融合發展新格局。

以產業興、農村美、生態優為目標,產業集群建設的增值收益和未來潛力更多地留給農牧民、留在鄉村。在推進產業集群建設的過程中,產業發展與村庄空間布局、基礎設施配套、公共服務配置、美麗新村建設同步規劃,與休閑觀光、民俗風情有機結合,逐步向休閑農業拓展,建成集生產、展示、銷售、觀光、娛樂、休閑為一體的綜合性產業集群,農牧業的多元價值得到發掘。

下一步,自治區農牧廳、自治區財政廳將在提升國家優勢特色產業集群質效上持續發力,推動產業集群“強筋壯骨”,發揮集聚效應,持續穩定釋放更多發展潛力,推進特色產業成為富民產業,全力推動國家優勢特色產業集群建設取得更大成效。(記者 韓雪茹)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量