古道駝鈴越關山

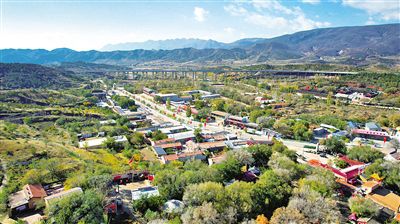

呼和浩特市回民區莫尼山非遺小鎮。記者 馬駿馳 攝

回民區,一片古老又年輕的土地。

一條古道,連接南北﹔萬裡駝鈴,浩浩長歌。穿越陰山的商道讓征途化險為夷,也將五湖四海的煙火日常融匯於此。

從歷史的源頭回望,我們看到文明的腳步在這裡層層疊加。今天,歷時光而不老的呼和浩特市回民區依舊蓬勃向前。

悠悠白道 千年回響

在譚其驤主編的《中國歷史地圖集》北魏部分中,呼和浩特到武川之間,有一條跨越陰山的連接線,被標注為“白道”。白道的南端、呼和浩特北部,有一處米粒大小的地方,名叫“白道城”。

地圖上1厘米長的白道,實際距離約35公裡,是歷史上連接陰山南北的一條重要交通要道﹔扼守白道南端的白道城,則是北魏時期的軍事城堡,位於現在的回民區攸攸板鎮壩口子村附近。

尋找回民區的歷史,當然要從壩口子開始,從白道說起。

帶領我們探尋白道歷史的,是回民區文體旅游廣電局一級主任科員、《話說內蒙古·回民區》一書主編羅勝勇。他告訴我們,白道南系敕勒川平原,北連漠北草原。從戰國時代起,就是扼守大青山南北交通的咽喉要道。

有學者將中原喻為舞台,將陰山喻為帷幕,許多北方民族都從這帷幕之后進入中原舞台,演出了一幕幕鮮活的歷史劇。而白道便是穿越陰山帷幕的上下場門——

趙武靈王、衛青、霍去病從這裡北上征戰,刀光劍影中青史留名﹔北魏拓跋珪、隋文帝楊堅父子、唐高宗李淵等從白道南下,走上了中國歷史舞台。

白道,亦是一條重要的商貿要道。它是中原商人北上的分叉點,絲綢、茶葉和瓷器等商品被源源不斷地送往草原腹地﹔它也是北方游牧民族南來的駐泊地,為農耕民族帶來了牛羊、皮毛、奶制品等物資。

與白道走向大致相同的呼武公路旁,今年莫尼山非遺小鎮重磅推出大型山體實景劇《莫尼山禮贊》,將代代駝商翻山地、走朔漠的歷史再現給觀眾。這樣的故事,曾在白道上演了千年。

行走於陰山中段大青山的崇山峻嶺中,仍能找到數千年來車轍駝掌碾壓留下的溜光的石塊兒,仿佛是先人留下的密碼。

在這條路上,總能與歷史不期而遇。北魏時期的大青山被稱為“黑山頭”,《木蘭詩》中花木蘭“旦辭黃河去,暮至黑山頭”的兵營,正是如今回民區境內的大青山段。

北魏著名地理學家酈道元也曾來此游歷,在《水經注》中寫到:“‘芒於水’又西南,逕‘白道’南谷口。有城在右,背山面澤,謂之‘白道城’。”為白道留下最早記錄。

1965年,壩口子村古白道城遺址出土了4枚波斯薩珊王朝銀幣和1枚東羅馬金幣,以及大量的唐代文物,足見當時這裡東西方商貿和文化交流的繁盛。

萬裡商路 駝鈴聲遠

到了明清時期,駝運的興起讓壩口子再次被歷史標注。歸化城的駝隊從此北上,走進莽莽陰山,踏上漫漫駝道﹔經年的跋涉后,返回的駝隊走出陰山便豁然開朗,到了壩口子便是回家了。

站在村口“萬裡駝道第一村”石碑下,內蒙古文史專家代林的耳旁,仿佛響起了陣陣“叮叮當當”的駝鈴聲。祖父和父親牽著駱駝,亦步亦趨地走向茫茫草原的身影,浮現在他腦海中。

當年歸化城的駝隊,從現今的回民區通道街附近出發,直插壩口子向北出發,走上漫漫駝道。這條路,前輩們不知往返過多少次。

作為駝工的后人,代林深入研究呼和浩特市駝運歷史四十余載。他介紹說,明朝時阿拉坦汗筑歸化城,中央政權和蒙古部落在邊疆開放互市,經貿往來的日益頻繁,使歸化城逐漸成為漠南地區與漠北、漠西中轉的交通樞紐和商業重鎮。

商貿發展吸引了大量外來人口。清初,隨著旅蒙商的興起,晉、冀、陝、甘、寧、青等地的移民,逐漸聚集在歸化城北門外定居,成為了駝運隊伍的重要組成部分。“北門外”逐漸成為人口聚集、商貿發達的區域。

辛亥革命后,歸化城的駝運迅速發展,德興和、德厚堂、萬有堂等駝運行相續創立。1921年平綏鐵路開通后,歸化城作為內地與新疆之間貨物貿易的重要通道和集散地,經濟地位更加顯著。

從明朝萬歷年間到民國時期的3個多世紀以來,以歸化城為起點,逐漸形成了通往烏裡雅蘇台、科布多、庫倫及新疆古城子的幾條駝運商道。通過一條條駝道,中原的商貿活動延伸至西北新疆等地區及蒙古、俄國等地,進而拓展到東歐、西歐。

舊城新顏 流光溢彩

在寬巷子美食街商圈,陳氏茶湯店的手藝已傳承百年,如今成為了呼和浩特市一項非遺項目。店主陳世忠在回民區舊城北門居住了四代,見証了這裡的百年興衰。

陳世忠向我們講述了祖輩的回憶——“北門外”的慶凱街曾是店鋪林立、商賈雲集的繁華商街,路北是廣興泰藥鋪,南邊是燒麥館,接著是當鋪、五金鋪子和賣肉、賣菜的鋪子等,歸化城的人買東西,都愛到這裡來。

到了晚上,有賣沙雞、大豆、麻糖蓮花豆的買賣人,提著燈籠,擔著籃子,穿梭於舊城的大街小巷,叫賣聲余音繞梁,在古老的歸化城回蕩。

從清末到新中國成立前后,“北門外”的商貿以駝運業、皮毛業、牛羊肉業、飲食業、奶牛業、典當業等為主,是商業經濟繁華之地。

隨著歷史變遷,位於舊城東北角的回族聚居區,成為了 呼和浩特市回民區。走過數千年風雲變幻的商貿之地,翻開了新的歷史篇章。

如今,曾連接“舊城”歸化城和“新城”綏遠城的“新城道”成為百年商街中山西路,回民奶食品加工廠孕育了中國龍頭乳企伊利集團,而網紅美食街牛街、寬巷子正成為城市新地標。

曾有歸綏舊八景中的“柳城蔭綠”“沙溪春漲”“石橋曉月”的回民區,有著老城區的厚重烙印。漫長歲月所積澱的悠久文化,早已融於炊煙裊裊的日常生活,刻在了老街舊巷的建筑中,留存在美食和技藝裡。

每到夜幕降臨,中山西路霓虹閃爍、人流穿梭。改造提升后的轉角巷、寬巷子、舊城北門燒烤街3條特色網紅街吸引著市民和游客紛紛前來“打卡”。

人間煙火氣,最撫凡人心。文化積澱和商貿繁華賦予了回民區更斑斕的色彩、更旺盛的生命力,也成為當前城市釋放消費活力的主陣地之一。(內蒙古日報記者 周秀芳 許曉嵐 韓繼旺 北方新報記者 查娜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量