科技賦能讓北疆文化遺產“活”起來

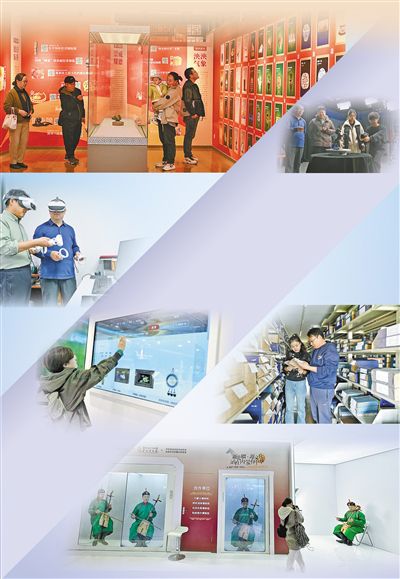

在昭君博物院中華民族共有精神家園體驗館,實驗室將VR技術應用在展覽中,為觀眾帶來了良好的互動體驗。 採集文化資源。 沉浸式文旅融合新業態研發。 北疆文化資源數據庫亮相第七屆中國國際進口博覽會。 開展北疆文化資源普查。 小朋友使用微信掃描二維碼查看文物數字衍生品。 第五屆長三角文博會上,實驗室研發的3D全息艙精彩亮相。

討論文化資源數據採集要點。

“這類文化資源數據採集的工作量很大,大家務必留意每一處細節……”12月3日,內蒙古自治區中華優秀傳統文化傳承弘揚重點實驗室負責人董杰,正細致地向學生們講解文物遺產多模態數據提取的關鍵點。

文物遺產多模態數據提取對於建設北疆文化資源數據庫來說,是一項前期最為重要的基礎性工作。北疆文化資源數據庫是實驗室重點搭建的平台,該平台將北疆文化遺產與現代科技相融合,為中華優秀傳統文化的傳承與創新開辟了新路徑。

“如何讓內蒙古文化遺產真正地‘活’起來,‘走’出去,是我們實驗室一直努力的方向。”董杰說道。作為內蒙古首批哲學社會科學重點實驗室,它由內蒙古社會科學界聯合會與內蒙古師范大學合作建立,該實驗室既錨定同中華文化貫通一體,又面向數智時代的北疆文化展現方案等前沿科技,深挖中華文化認同的認知智能等共性問題。

據了解,北疆文化資源數據庫目前有1864件文物數據、1351部古籍以及1127件非物質文化遺產資源,北疆大地上多民族多類型文化遺產文字、圖片、音視頻多種模態數據在此匯聚,通過API接口與多元應用場景智能對接,在融合出版、展覽展示、數字內容、文旅融合、文創產品五大領域“大顯身手”。

“我們出版的《文物活起來(AR讀本)》,讀者既可以通過掃描二維碼全方位了解文物,也可以通過AR技術將文物與現實世界相疊加。”董杰介紹。實驗室將科技賦能閱讀,讓文物可穿越時空“立”於眼前,不僅如此,在昭君博物院中華民族共有精神家園體驗館,該實驗室將VR技術應用在展覽中,為觀眾帶來了更多互動和探索體驗。

實驗室打造的“聽文物講民族交往故事”憑專利加持,搭乘“道中華”傳播專列,化身“文化火種”,燃遍全國,傳頌北疆民族交融佳話﹔實驗室研發的“文化數字化在線展館系統”更是憑借硬核科技與深厚底蘊,斬獲百萬級成果轉讓,樹立內蒙古文化科技“標杆”,引得業界矚目。

在這亮眼成績背后,是文化遺產“復活”的漫漫長路,滿是荊棘與汗水。實驗室燈光常徹夜長明,成員們圍坐研討,思維碰撞,又常深入鄉村牧區、邊境旗縣一線調研。“有一次為挽救一項瀕危傳統技藝,我們聯合了多專家齊心協力攻堅破難。”董杰回憶道,“文博專家負責追溯文化根源,非遺傳承人演示技藝精髓,科技人員利用科技手段檢測文化遺產的科學價值,再引入新一代信息技術,對文化遺產本體和工序進行數據化,探索傳承創新與文創衍生的新方式,經過無數次嘗試,才讓那些北疆瑰寶重現光彩。”

這份堅守收獲認可,依托實驗室組建的文化遺產智能應用服務中華民族共同體建設團隊入選內蒙古首批“英才興蒙”團隊。榮譽加身,使命在肩,實驗室負責人董杰感言,這是沉甸甸的托付,更是集結各方力量的“集結號”,以科技為筆、以創新為墨,讓北疆文化遺產走進現代生活,立足北疆繼續書寫中華民族現代文明的精彩篇章,為中華優秀傳統文化傳承創新注入源源不斷的活力。(記者 王磊 王麗紅)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量