大河湯湯 四方攸同

( 手繪長圖:蘇昊 )

靈安州城址全景。

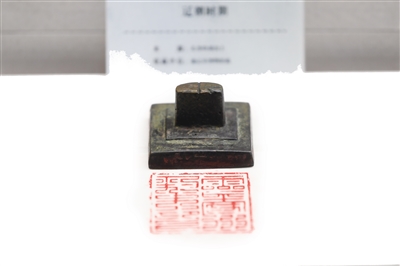

通遼市博物館館藏文物——靈安州刺史印。

陳國公主墓出土的龍紋金花銀妝奩。

史前時期,是中華文明多元一體發展格局的奠基時期,中華大地各個區域之間在距今8000年前就相互交流和影響。距今6000年,隨著廟底溝文化彩陶的擴散、良渚文化北進、大汶口文化西漸等文化事件的發生,黃河流域、長江流域和西遼河流域三大文明源頭間的文化互動交融日趨緊密。

斗轉星移,西遼河文明的火種在人類歷史上綿延數千年,眾多考古成果實証了中華民族和中華文明多元一體、家國一體在這方大地上的形成與發展歷程。

龍出遼河 天人合一

6300年前的一個春天,西遼河流域先民准備祭灶,他們拿出一件龍形蚌飾,禮敬天地星宿,盼望氏族興旺。

2023年,這枚龍形蚌飾在彩陶坡遺址出土,后人滿懷崇敬,遙想遠古先民生活樣貌。

同樣出土於西遼河流域的C形碧玉龍更為家喻戶曉,作為新石器時代紅山文化的代表,它的問世將中華文明向前推進了1000年,“中華第一龍”的美譽當之無愧。

“中華第一龍”,材質為岫岩玉。玉,因質地溫潤被賦予了中國人最朴素的認知。作為中華文明的發源地之一,西遼河流域的大型遺址遺跡也發現了很多玉器。

那是自然和人類彼此直面的時代。玉,古朴、稚拙、簡約、厚重,人們相信可以從中獲得超自然的能量,實現天人溝通,飛翔的動物是這種能量的絕佳載體。“玉”“龍”合一,便實現了遠古先民溝通天地萬物、祈禱風調雨順等最朴素的願望。

誕生於西遼河之畔的龍,隨北上而來的仰韶文化一路南下,逐步演化,直至成為中華民族的精神圖騰,中華文明的共同符號。

玉之美,龍之神,與中原先祖融為一體。

在距離南寶力皋吐遺址20公裡處的昆都嶺墓群,出土過一件玉骨朵,通遼市博物館研究室主任姜子強說:“骨朵通常鑲嵌在權杖頂端,是首領權力的象征。”

考古發掘証實,紅山文化已經進入古國階段,社會等級分化明顯,已具備了國家的雛形。

內蒙古自治區文物考古研究院副院長蓋之庸說,“玉”是象形字,一開始就與王者有關。“玉”字在使用之初,是與“王”字相通的。后來,人們為了便於區別“玉”與“王”,才在“王”字右側加點。在商代的甲骨文、鐘鼎文中,就有“玉”字出現。

4000年前,華夏大地由“滿天星斗”式若干相互競爭的政治實體並存局面,進入“月明星稀”式廣域王權國家時期﹔由之前多元化的邦國文明,走向一體化的王朝文明。

戰國時期,天下大亂。梁襄王問政於孟子,孟子答曰:定於一。人們明白了,隻有天下一統,才有萬民安居樂業。

從那時起,中華大地上出現的所有政權都以統一天下為己任。

中國社會科學院學部委員,中國考古學會原理事長,“中華文明探源工程”項目第一到第四階段首席專家、執行專家組組長王巍指出,中華文明的統一性並非始自秦始皇統一中國,而是具有久遠的史前時期和夏商周三代的歷史淵源,經歷了由涓涓細流到江河匯流、百川歸海。盡管歲月流轉,王朝更迭,盡管南方北方,分分合合,但統一始終是大勢所趨,人心所向。中華民族向心力、凝聚力始終存在,成為維護國家統一的內生動力,是統一多民族國家形成、鞏固、發展的重要基因。

六合同風 四海一家

在通遼市博物館,幾塊秦代陶量殘片復制品,向人們展示著一個“車同軌、書同文”的大一統時代。

陶量在全國出土甚多,都是當時的標准器具。收藏於通遼市博物館的這些陶量殘片為泥質灰陶,器壁較厚,腹壁施有細繩紋,出土時隻存腹部和底部的一部分,在腹壁上刻有秦始皇廿六年統一度量衡的詔書銘文。姜子強說:“這是秦在全國實施統一量制的實物見証,也是秦在全國實行一統政治的實物見証,是難得的珍貴文物。”

戰國時期,燕國日益強大,北部疆域擴展到西遼河平原,在這裡設置遼西郡,修筑長城,建立重要城池。在通遼市奈曼、庫倫修筑了沙巴營子古城、桃山關隘等城池邊堡,至今遺跡猶存。秦漢大統一,長城、古城繼續沿用,西遼河地區成為中原王朝的重要組成部分,促進了南北交往交融。

初夏時節,通遼市庫倫旗文物普查隊的隊員們來到靈安州古城遺址,對這裡的遺址遺跡進行核查。古城經千年風沙,早已不復存在,僅剩幾道土梁依稀可見城垣模樣。

當年這裡出土的一方靈安州刺史印,讓考古學家斷定此城為靈安州,屬遼上京道管轄。此印的發現,填補了《遼史》《金史》及《宋史》對靈安州失載的空白。

如今,這方銅印靜靜置於通遼市博物館中。姜子強說,靈安州刺史印刻的是漢文篆書,遼代人對中原文字的接受認可非常普遍,在官方印件中,都用漢字,遼代后期漢化程度更高。

費孝通先生在他主編的《中華民族多元一體格局》一書中提出,北方諸多民族進入中原地區,添加了新的血緣和多元元素,對中華民族多元一體格局形成起到推動作用。書中還寫道:遼,其實是漢族和契丹族兩大民族為主的國家,兩大民族從居住、婚姻、習俗、典章制度等方面融合度非常高,契丹族積極學習漢族文化,自願融入中華民族多元一體格局。

中國社會科學院考古研究所研究員王明輝研究獲知,西遼河最早的古DNA數據位於黑龍江流域古代人群和黃河流域古代人群的中間,表明紅山文化人群受到了黃河流域和黑龍江流域古代人群共同的遺傳影響。實驗結果表明,紅山文化人群的遺傳成分主要包括59%的仰韶成分和41%的扎賚諾爾人所代表的黑龍江流域古代人群成分的混合。從東周開始,來自蒙古高原的不同體質類型的人群開始進入西遼河流域,並長期與華夏人群共同居住在這片地區,並對后世產生重要影響,甚至影響至今。

這是從人類基因學上驗証了中華大地四海一家,相融共生的特點。

從哈民先民的半地穴建筑到秦代陶量、遼代雞冠壺,再到清代扎魯特右旗札薩克滿蒙文印……一個個遺址,一件件文物,都是西遼河流域多元一體、九州共貫的見証。歲月穿梭中,來來往往的人們或停歇、或駐扎,生活、通婚,文化在碰撞與回響中重疊,悄悄地演變交融在了一起。

被稱為“紅山文化第一人”的遼寧省文物保護專家組組長、遼寧省文史研究館館員郭大順先生說:“西遼河處於農耕、草原、漁獵多種文化交匯地帶,多種文化碰撞出文明的火花,西遼河流域吸收優勢文化,到夏家店下層時已達到高度統一,中華大地的統一是在多元的基礎上統一,不斷前進,而這種統一又產生了強大的傳承力。”

在中華文明的歷史長河中,各民族共同開拓遼闊疆域,共同書寫悠久歷史,共同創造燦爛文化,共同培育偉大精神。

“羌侯腰纏歸義印,西夏黑陶繪牡丹,金鞍白馬上京客,躞蹀偏似武陵原。”各民族在分布上的交錯雜居、文化上的兼收並蓄、經濟上的相互依存、情感上的相互親近,形成了你中有我、我中有你,誰也離不開誰的多元一體的大一統格局。

遺珍恆守 后昆永承

2024年4月9日,借助科技手段,經過數月努力,紅山文化早期龍形蚌飾成功復原。在出土房址的居住面上,碳樣測年數據確定為距今6300年,因此推測龍形蚌飾的年代也在距今6300年左右,這是一條更早的“龍”。

彩陶坡遺址考古發掘項目負責人胡春柏介紹,在龍形蚌飾出土房址清理后,發現有一圓形坑灶。對此,中國社會科學院學部委員、考古學家馮時介紹:據考察,這種祭灶傳統,可從史前到商周,至今仍在保留,如今每逢臘月時大家都要祭灶,中華文明至少6000年都沒有間斷。

6月30日,“北方有佳人”展覽在蘇州博物館閉展,展覽持續3個月,共有38.5萬人(次)的游客領略了“佳人”的絕代風姿。

“北方有佳人”文物展以1986年出土的陳國公主墓、2003年出土的吐爾基山遼代女性墓、2015年遼聖宗貴妃墓考古出土實物為主,聚焦北方遼代貴族女子的精致生活。

展出的金銀器、銅器、玉器、漆器、瑪瑙、琥珀、水晶、玻璃、陶瓷等各門類文物逾百件(套),其中一級文物佔比超過一半。件件精美文物,重現大遼繁華,也勾勒出契丹女子的颯爽英姿。

展出文物中,唐風濃郁,比如金銀器皿,幾乎完全繼承唐代金銀器的工藝風格,都可在唐代同類器物中找到原型。

遼代金銀器繼承發展了唐代金銀器的造型、紋飾、工藝,在保持自身傳統的基礎上,努力吸收外來文化元素,讓草原游牧民族金銀器達到巔峰。

透過“北方佳人”,人們更加領略到在歷史演進中,各民族形成你中有我、我中有你,誰也離不開誰的多元一體格局。

2024年6月,位於奈曼旗青龍山鎮斯布格圖村的陳國公主墓正在進行一項大工程。通遼市文物局對陳國公主墓墓室裡的壁畫進行整體搬遷,便於后續保護利用。

庫倫旗三大寺保存良好的彩繪,再現了幾個經典的歷史故事,展示了漢蒙藏民族交往交流交融的歷史畫卷﹔吐爾基山遼代女性墓中墓主人身披絲綢,印証著中原王朝和遼朝的緊密交往……

多元一體,百川歸海。幾千年來,中華民族始終把大一統看作是“天地之常經,古今之通義”。早在先秦時期,我國就逐漸形成了以炎黃華夏為凝聚核心、“五方之民”共天下的交融格局。秦國“書同文,車同軌,量同衡,行同倫”,開啟了中國統一的多民族國家發展的歷程。此后,無論哪個民族入主中原,都以統一天下為己任,都以中華文化的正統自居。分立如南北朝,都自詡中華正統﹔對峙如宋遼夏金,都被稱為“桃花石”﹔統一如秦漢、隋唐、元明清,更是“六合同風,九州共貫”。秦漢雄風、大唐氣象、康乾盛世,都是各民族共同鑄就的歷史。

在漫長的歷史長河中,中華民族由多元向一體發展凝聚,形成了今天統一的多民族國家,形成了守望相助的中華民族大家庭。一部中國史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史,就是各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉大祖國的歷史。

你來我往,交流交融,數千年來,各民族人民的前途命運聚在了一起,文化基因匯到了一起,為文明的延續和國家的統一,注入生生不息的力量。(記者 丁燕 馮雪玉)

(內蒙古日報社、中共通遼市委宣傳部聯合推出)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量