順流而下,探索西遼河文明的核心之地

“十五的月亮升上了天空呦,為什麼旁邊沒有雲彩……”一首《敖包相會》承載著草原的遼闊,從通遼唱響,把西遼河的悠揚與通達傳向大江南北。

通遼被譽為“民族曲藝之鄉”,如當地豐富多樣的民歌一樣,這裡的地貌、資源與文化呈現交融並匯的模樣。5.95萬平方公裡的土地上分布著山地草原、沙漠、森林、濕地、湖泊等自然形態,科爾沁牛肉、通遼黃玉米、開魯紅干椒、庫倫蕎麥等樣式豐富且各具特色的產品使通遼成為內蒙古的“肉庫”和“糧倉”。而地處中華文明三大源頭之一的“西遼河文明”的核心區域,通遼更是科爾沁文化的搖籃,哈民遺址和南寶力皋吐聚落遺址用歷史的印記証明了這片土地上源遠流長的文明與發展,扎魯特旗版畫則作為一種新的藝術形式記錄著新時代的草原與民族記憶。

2018年,“中華文明探源工程”發布成果,西遼河文明是中華文明的三大源頭之一,西遼河成為繼黃河、長江之后的第三條母親河。

而西遼河的干流91.24%流經通遼市全境,因此,通遼成為西遼河文明研究中一個不可或缺的坐標。

順著時間軸向前推移,哈民文化的發現翻開了西遼河文明的序章。距今5500年至5000年的哈民遺址被稱為“北緯43度線以北的奇跡”,是中國考古工作中首次在北緯43度以北地區發現的最大聚落。目前這裡發掘總面積8200多平方米,清理出房址81座、灰坑61座、墓葬14座、環壕2條、人骨205例,出土石器、陶器、玉器、骨器、蚌器等文物2500余件,碳化的黍、粟等植物種子80多萬粒。哈民遺址的文化遺存也被命名為“哈民文化”。遺址內的十幾座保存較為完整的半地穴式房屋構架,在中國乃至世界范圍內的史前聚落遺址中尚屬首次發現。這一完整的史前聚落形態,顯示出最初的文明元素,証明了科爾沁地區的歷史根脈。

清晰可見的使用榫卯結構的木制房屋構架。實習生 仲逸茗攝

腹部鼓凸的人形陶壺、多角形石權杖、由骨片和獸皮編織而成的骨角質冠飾......形態各異的陶器群形成了南寶力皋吐聚落遺址獨特的文化特征,而不同類型的遺存文物顯示了曾經發生的豐富多樣的生活場景。不難想象,在大約4500至5000年前,這裡作為一個文化通道,溝通連接著遼西和遼東地區,在這片土地上,戰爭和農耕並行發生,交往和休憩交錯進行。

遺址中的痕跡揭開了在西遼河文明的核心區域,農耕、游牧和漁獵文化富集和交互的面紗,5000年后的今天,這片土地依然延續多元交融的文化和形式,書寫著西遼河文明的歷史。

“了解一個地方最傳統的文化就要去博物館。”來自通遼市開魯縣的馬先生在參觀扎魯特旗博物館時表達了對傳統文化的向往,“扎旗的版畫很出名,我一直想參觀學習。”

在古老文明印記留存的西北方向,起源於50年代的扎魯特旗版畫,是將草原氣息與現代生活相結合的一種獨特藝術形式。因其制作工藝與流程的特殊性,“絕版木刻”是它的標簽。

“先用刀在木板上刻出線條,再一遍一遍上色,拓印到銅版紙上。每上完一層顏色,就要把板子上的痕跡去掉......因此做完一張畫后,木板上的痕跡消失了,顏色也沒有了,這張畫就成了‘絕版’。”扎魯特旗版畫院的版畫家齊間躍已經從事版畫制作30余年,他介紹到,版畫制作的每一步都不能出錯,如果錯了需要從頭再來,因此對於復雜的版畫來說,可能七個月才能做成一張。

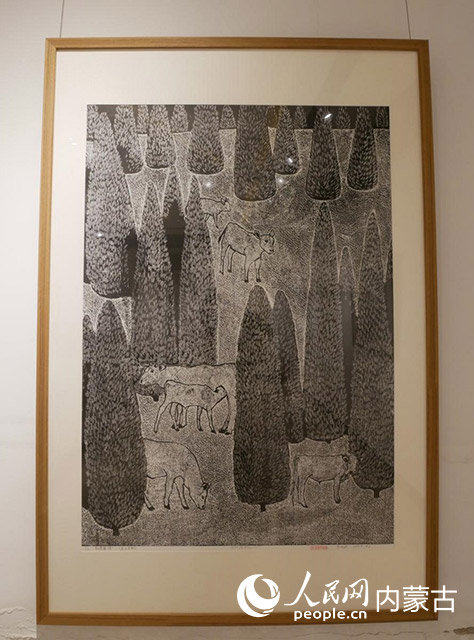

黑白版畫。實習生 仲逸茗攝

扎魯特版畫除了工藝特殊、制作復雜外,還具有很強的地域性和民族性,這得益於蒙、漢、滿各族版畫家將草原的遼闊與熱情的民族風情融入進創作中。以刀為筆,保留木刻的刀鋒,呦呦鹿鳴和風吹草低被刻印在一方木板上,因此,扎魯特版畫成為傳統民族特色與現代藝術結合的名片。

從東胡和鮮卑等民族聚居,到蒙古族、漢族、滿族等多民族共居共樂,這片西遼河文明的核心之地始終以包容的姿態前行。駐足在這片土地上,感受來自西遼河的低語,仿佛能窺見時光彼岸的先民們交流、交往、交融的文化脈絡。這陣來自五千年前的風,帶著遠古部落刀耕火種的記憶,流向西遼河的兩岸,為新時代多民族融合寫下注腳。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量