明長城

賀蘭山麓雄關立 寧蒙邊境古月明

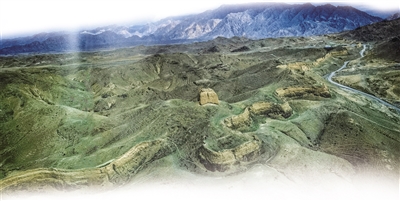

阿拉善左旗赤木口段明長城4段。

阿拉善左旗北岔口段明長城。

烏海市海南區二道坎烽火台(東-西)。

阿拉善左旗北岔口段明長城城牆上馬道、女牆清晰可見。

阿拉善左旗赤木口段明長城。

阿拉善左旗北岔口段明長城二邊。

內蒙古西南部明長城分布於鄂爾多斯市、烏海市、阿拉善盟。阿拉善毗鄰寧夏,是草原絲路的重要通道,農耕文明與草原文明在這裡碰撞、交融、發展,形成了獨具特色的地域文化。

2020年11月,國家文物局發布了第一批國家級長城重要點段名單,阿拉善盟境內明長城三關口段、北岔口段等在列。

大漠深處的邊牆

2006年10月,國務院正式頒布了《長城保護條例》。同年,國家文物局印發《“長城保護工程(2005—2014年)”總體工作方案》, 2007—2008年,內蒙古自治區率先開展了明長城的調查工作。

鄂爾多斯市、烏海市、阿拉善盟長城資源調查隊在對內蒙古西南部明長城調查中發現,內蒙古西南部明長城分布在鄂爾多斯市鄂托克前旗西南部,鄂托克旗西部,烏海市海南區北流黃河東岸,阿拉善盟阿拉善左旗的賀蘭山東麓,部分為內蒙古自治區與寧夏回族自治區的分界線。

明朝時期,為了強化防御,將北方防御區劃分為九個軍鎮,“九鎮”也稱“九邊”。明長城轄於九邊之中。其中,鄂爾多斯市准格爾旗東南的明長城歸延綏鎮管轄﹔鄂爾多斯市鄂托克前旗、鄂托克旗,烏海市,阿拉善盟阿拉善左旗的明長城歸寧夏鎮管轄。

鄂爾多斯市准格爾旗境內明長城,東起自龍口鎮大佔村黃河西岸,與山西省河曲縣境內的明長城隔河相望,向西進入陝西省府谷縣。

據《九邊圖論·寧夏》記載:寧夏鎮城所據,賀蘭山環其西北,黃河在東南,險固可守。黃河繞其東,賀蘭聳其西,西北以山為固,東南以河為險。

經鄂爾多斯市長城資源調查隊調查,鄂爾多斯市鄂托克前旗南部的明長城地處鄂爾多斯高原西南緣,此處的明長城共有兩道,一南一北,基本呈平行走向。北面的長城主要筑成於明成化年間,史書稱作“成化邊牆”,民間俗稱“二道邊”﹔南面的長城主要筑成於明嘉靖年間,現在是內蒙古自治區與寧夏回族自治區的分界線,史書稱作“嘉靖邊牆”,民間俗稱“頭道邊”。

從廣義上講,這個區域屬於寧夏河東地區,地勢平漫,無險可守,歷任守官在這裡反復修邊,或起牆或挖壕或壕牆並用,極力構筑人為屏障。但是,人為工事的脆弱性和單薄性決定了它在邊防上不能獨立擔當,需與固原配合,互為表裡。所以在邊防工事建設上,河東的邊牆與固原的內邊牆遙相呼應,共同構成縱深防御。

分布於烏海市海南區黃河東岸的明長城在歷史上被稱為“陶樂長堤”。這段長城分布於黃河東岸,幾乎呈南北走向,其防御目的並非橫向阻擋南下之敵,而是防止敵人自東渡過黃河進入寧夏平原。黃河自成天險,有足夠的防御空間,所以,此段長城修筑比較簡單,僅是一道長長的牆體。

在阿拉善盟阿拉善左旗,長城分布於賀蘭山西麓,賀蘭山山勢險峻,此處的長城完全體現了“因地形,用險制塞”的特點,多為利用高峻的山勢因勢利導形成屏障,多見山險牆和山險。

地上長城地下兵城

據明代魏煥《九邊考》卷八《寧夏鎮》記載,嘉靖九年(公元1530年),陝西三邊總制王瓊為“防護鹽池,以通鹽利”,在寧夏花馬池與延綏定邊相接的地方挑挖壕塹六十裡。挑挖的壕塹“真如天險,可資保障”,人們形象地將這道壕塹稱為“深溝高壘”,在當時軍事防御上起到很大的作用。

明長城保存最為完好和氣勢雄偉的一段為寧夏回族自治區靈武市境內的長城,該段長城西起橫城堡黃河岸邊,穿沙海,跨丘陵、過草原,昂首東去綿延伏於遼闊的鄂爾多斯台地之上。

地處黃河東岸的靈武市水洞溝,與鄂爾多斯市鄂托克前旗毗鄰,是明代靈州千戶所城的所在地。“地上長城,地下兵城”,水洞溝藏兵洞,緊靠毛烏素沙漠邊緣,是國內迄今為止保存較為完整的古代軍事防御體系。

藏兵洞高出溝底10多米,蜿蜒曲折於懸壁之中,上下相通,左右相連,洞中分叉頗多,左盤右旋,猶如一個迷宮。洞內辟有居室、糧食儲藏室、水井、灶房、兵器庫、火藥庫、炮台、陷阱、暗器孔道等設施。藏兵洞的存在,既能集結軍力,又能儲存物資﹔軍情緊急則可快速支援前線,和平時期則可成為生活區域,構成防御體系上的動態立體效果。可謂既是地下兵城又是貿易場所。在藏兵洞還發現了明代的“馬市”遺址,這是明代寧蒙地區蒙漢以物換物邊貿互市的歷史佐証,對邊境的和平和安寧起到了重要的作用。

考古人員在藏兵洞發掘清理出土的物品有馬鐙、秤、油燈、斗、升、格、皮囊、弩等,表明長城兩邊百姓曾有密切交往。

當時生活在寧蒙交界地帶的各族民眾在此開設鐵匠鋪、綢緞鋪、絨線鋪、雜貨鋪等各種商鋪,交易最活躍時,形成了長達四五裡的交易市場。每當開市之時,前來趕市的各族民眾人數眾多,馬市異常熱鬧。各游牧部落以金銀、牲口、馬匹、獸皮、奶制品以及氈帽等物品來換取漢族的布匹、絲綢、食用鹽、鐵鍋、農具以及其他物品。

從發掘出土的杆秤、斗、升等計量工具發現,這些器物均有長期使用的痕跡,印証了當時這一區域邊貿繁榮的景象。

草原絲路的重要通道

阿拉善盟長城資源調查隊在阿拉善左旗巴潤別立鎮上海嘎查東7.61千米處,曾發現一處石刻,其文字刻於賀蘭山腹地三關口的石壁上,故命名為“三關石刻”。三關石刻明確標示出了“三關口”的具體位置,並記錄了隸屬關系等內容。石刻的發現,對此區域內的明長城研究極具價值。

由賀蘭口村向西北進賀蘭溝僅數十米,在溝谷兩側的山崖上,各嵌有摩崖刻記一方。北側的刻面高約一米,寬零點八九米,豎刻題記為明嘉靖二十七年(公元1548年)欽差大臣巡視賀蘭山邊防時所刻﹔南側的刻面高零點六五米,寬零點五米,上距地表一點一四米,為萬歷三十七年(公元1609年)五月重修賀蘭口時所刻。

明代寧夏鎮西南長城防線自南向北設有四大關隘,勝金關、赤木關、打硙口和鎮遠關,軍事位置極為險要,有“邊防四險”之稱,“三關口”便是其中一處。“三關口”又名“赤木口”“赤木隘口”“赤木關”,是明代賀蘭山長城的一個軍事關隘,因賀蘭山一帶盛產一種名為赤木的中藥材而得名,如今稱之為“三關口”。關隘位於賀蘭山中部,銀巴公路由三關谷地貫通,是內蒙古阿拉善高原進入寧夏平原的咽喉要道,其軍事戰略地位至關重要。

據《清一統志·寧夏府二》記載:赤木口“在寧朔縣西南賀蘭山,山徑五十余處,而赤木口尤為沖要,可容千馬,明嘉靖中,巡撫楊守禮扼險筑關牆守之”。寧朔縣指的就是今寧夏銀川市城區。

在群山峻嶺中,一條彎彎曲曲、忽隱忽現的土長城向遠方逶迤而去,這便是內蒙古自治區與寧夏回族自治區交界處的三關口明長城。

據史書記載,明嘉靖十年(公元1531年)修筑了南起大壩堡,北連三關口,長達80公裡的長城,后被風沙填平。明嘉靖十九年(公元1540年),寧夏巡撫楊守禮重新修葺了舊邊牆,增筑了三關口以北長城。

當年修筑長城時,這裡多沙礫少土壤,於是士兵們遍刨諸崖谷,得壤土數處。又因無水,做水車百輛,到關口20多公裡處的平吉堡取水,與壤土、礫石拌在一起,夯筑成牆,堅固異常。頭道關向西6公裡即二道關,關口南側有一座20多米高的山頭,山頭上設有墩台。三道關東距二道關4公裡,此關兩山相夾,山谷狹窄,一水中分,山陡壁峭,仰望山峰巍峨,下視谷底險峻,地形十分險要,頗有“一夫當關,萬夫莫開”之勢。當時三關口一帶綿延縱橫的長城與墩台、烽火台左右連屬,實有西控大漠咽喉要道之險。

阿拉善盟位於內蒙古自治區的最西部,北承蒙古高原、南鄰河西走廊、西望天山、東依賀蘭。在古代絲綢之路上,阿拉善地區是一個重要的中轉站和商貿重鎮,而三關口自然成為東西方文化交會之地和草原絲路的重要通道,以長城隘口這樣獨特的地理位置和資源稟賦,在古代絲綢之路的經濟文化交流中發揮了重要作用。(內蒙古日報社融媒體記者 武峰)

(圖片均由內蒙古自治區文化和旅游廳提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量