哈達圖嘎查:日子很“牛”

村庄名片

鄂托克旗蘇米圖蘇木哈達圖嘎查地處毛烏素沙地北緣,總面積187平方公裡,下轄3個牧業小組,常住人口118戶347人,可利用草牧場面積17.1萬畝,是一個以牧業為主、農業為輔的嘎查。

往昔……

與沙搏斗 與綠結盟

一場雨后,碧空如洗,鄂托克草原綠意蔥蘢。行走在蘇米圖蘇木哈達圖嘎查廣袤的草原上,濕潤的空氣帶著絲絲涼意,陣陣微風裹著枝葉的清香迎面而來,讓人心曠神怡。

蘇米圖蘇木

望著滿眼青綠,很難想象,這裡曾是風沙漫天、寸草不生的荒漠。

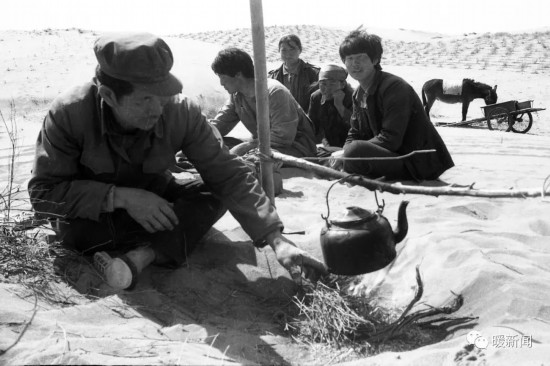

上世紀90年代初,哈達圖嘎查牧民在萬畝治沙基地野外風餐露宿參加治沙造林。郝常明攝

1956年,原本以放牧和種地為生的哈達圖嘎查牧民沙木騰把家搬進了黃沙漫天的毛烏素沙地腹地,下定決心與沙漠頑強斗爭。他從蘇木林場購進100余株楊樹、柳樹等樹苗,在自己家門口的空地上搭建了苗圃地。由於缺乏育苗方面的知識和經驗,沙木騰種的樹苗僅存活了一棵。但他沒有收手退縮,而是邀請從國營林場退休的職工來指導,總結失敗原因,於當年再次補種600余株樹苗,大部分成活了下來。

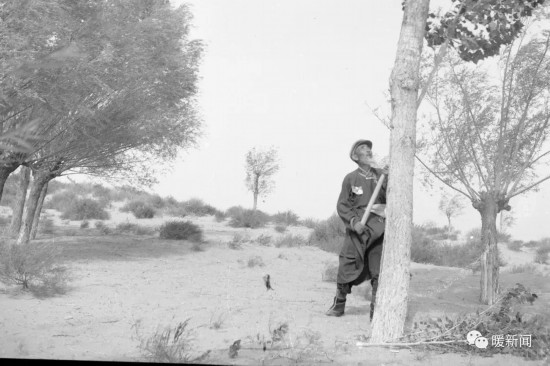

1984年,哈達圖嘎查牧民、全國“治沙愚公”勞模沙木騰老人修剪樹木。郝常明攝

沙木騰在哈達圖嘎查用一輩子的堅守,栽培林木3萬多株,讓1.5萬畝光禿禿的明沙坡披上了綠裝,6000多畝流沙得到了有效控制,被當地農牧民譽為“沙漠白胡子老人”。

20世紀70年代,“治沙愚公”沙木騰曾多次出席旗、盟、自治區先進工作者代表大會,受獎30多次。1978年,沙木騰當選第五屆全國人大代表並被評選為“全國勞動模范”。

“我記得小時候就跟著爺爺開始在沙漠裡種樹,那時候我們這裡的每一個人都在種樹,每一個人都應該是治沙模范。”哈達圖嘎查黨支部書記吉仁花回憶說。

蘇米圖蘇木草原

從“治沙老愚公”沙木騰一個人典范引領,到一個個“播綠使者”示范帶動,再到“人人都是沙木騰”全民行動……蘇米圖人代代相傳、永續接力,守護住了生態宜居的“綠色家園”,創造出了一個人與沙和、綠富同興的綠色奇跡。

見聞一

多年綠色堅守換來幸福生活

“我們這裡人人都是沙木騰。”隻要說起治沙,姚保娃的第一句話准是這樣。

“過去種樹的困難太多了,沒有樹苗,沒有水。當時為了種樹改善生態環境,我們借錢買樹苗。剛開始成活率低,但我們隻有一個信念,就是要把這片沙漠全部變成綠洲。”姚保娃說起自己的治沙經歷,眼神堅定而有力。

在姚保娃眼裡,沒有哪一種顏色能像綠色那樣沁人心脾。十多年來,他不知疲倦地植綠護綠,讓自家的2000多畝草場從荒漠變成了綠洲,不僅改善了生存環境,也讓這片土地的載畜量逐年提升,實現了經濟效益和生態效益的雙豐收。

牧民姚保娃家草場

“我們自己種的草都可以直接喂牲口,飼草料的開支幾乎沒有。載畜量提升以后,我們不斷擴大養殖規模,收入也隨之增長。自動飼料攪拌機、智能化飲水槽、機井噴灌設備現在應有盡有,養殖完全實現了自動化,大大減輕勞動力。”姚保娃說。

2016年,姚保娃家蓋起了一座180平方米的新房,三室一廳一廚一衛,水、電、網設施一應俱全,和城裡生活沒有區別。姚保娃告訴記者,他們夫妻剛結婚時住在一間隻有20多平方米的土房子裡,40多年來,兩個人用勤勞的雙手創造著屬於自己的新生活。

現如今,姚保娃家房前是花園,屋后是菜園,目之所及是一眼望不到頭的翠綠。這不正是大多數人心中向往的生活環境嗎?

整潔干淨的圈舍,膘肥體壯的牲畜,滿臉喜悅的農牧民,生態宜居的環境……這一張張生動的畫面、一個個生活富足的場景背后,是哈達圖嘎查在發展現代化生態畜牧業路上苦干實干取得的成績,也是農牧民收入逐年增加、幸福指數顯著提高的証明。

蘇米圖蘇木草原

“青山綠水,空氣清新,這麼好的風景讓人垂涎欲滴。所以過去受點苦無所謂,現在就能享福了,我們的后代也能享福了,福比苦大!”望著曾經黃沙漫天、寸草不生的不毛之地,被自己一點一點地改變成滿目綠色“海洋”,姚保娃欣慰地說。

見聞二

返鄉創業當“牛倌”

來到那仁烏樂吉的肉牛養殖場裡,“哞哞哞”的牛叫聲此起彼伏,他正在給自家牛群准備飼草料。

“一開始養牛,我以為和之前喂牛是一樣的,真是沒想到,養和喂完全是兩回事,太操心了,我這個‘門外漢’要想當個好‘牛倌’,就得一心念好養牛‘經’。”那仁烏樂吉一邊干活一邊說。

今年36歲的那仁烏樂吉是蘇米圖蘇木哈達圖嘎查牧民。2015年,他辭去運輸公司的工作返鄉創業,投資6萬元買了6頭安格斯牛,並對自家原有的24頭肉牛進行改良,建設了150平方米牛棚,開始了他的“牛事業”。

規模化肉牛養殖

萬事開頭難。修牛棚、喂飼料、除糞便……由於資金不足,最初的那段時間,所有的工作基本上都是他自己完成,吃住都在牛棚邊,每天都很累。更揪心的是,由於當時養殖技術的缺乏和對市場行情判斷方面的失誤,還造成了不少養殖和銷售方面的損失。

經過幾年的打拼,通過自學、摸索和請教專家,勤學好問的那仁烏樂吉很快掌握了肉牛養殖的門道兒,他把自己書本上學到的知識與實踐相結合,逐步總結出了一套科學有效的養牛技術。如今,他也成了一個“牛”專家。

“其實,搞養殖是一個精細活兒,從飲水、喂養到圈舍衛生,各個環節都要嚴格把關,容不得一點疏漏。”那仁烏樂吉說。

牛得賣出去才能產生效益。2022年,那仁烏樂吉將自家的肉牛全部改良為適應能力強、生長速度快的西門塔爾牛,並以高於市場價與內蒙古寶曼牧業有限公司簽訂肉牛收購訂單,解決了銷售難題。

2019年,蘇米圖蘇木成立了政府主導的內蒙古寶曼牧業有限公司,堅持以肉牛產業發展為統領,推行“黨支部+企業+合作社+農牧戶”模式,支持和引導內蒙古寶曼牧業有限公司通過嘎查集體經濟資產作價租賃、合作社和農牧戶肉牛訂單收購寄養二次分紅等方式,與各嘎查集體和經營主體建立緊密利益聯結機制。

蘇米圖蘇木肉牛養殖

有了政府的幫助,再加上自身的勤奮踏實肯干,目前,那仁烏樂吉的牛場現在存欄68頭西門塔爾牛,市場上供不應求。“和內蒙古寶曼牧業有限公司簽訂收購訂單后,我們的銷路問題不用愁了,要不然銷售就是我們的一大難題,現在我們一年出欄40頭牛,毛收入能達到30多萬,純收入是10萬左右。”那仁烏樂吉說道。

採訪手記

人不負青山 青山定不負人

在牧民姚保娃家門口,一隻小動物吸引了我們的注意,仔細一看,竟然是一隻蝙蝠。在拍攝姚保娃種下的樹木特寫時,一隻啄木鳥又闖入了我們的鏡頭。在去往牧民那仁烏樂吉家的路上,一片綠色掩映下,成群的牛羊在悠閑地吃草……你會不由得贊嘆哈達圖嘎查草原之美,自然之美,治愈、純淨、遼闊。而這一切都得益於生態環境的改善。

從遍地黃沙到如今的綠韻遍野,從住著柳笆房到住上包磚房、樓板房,草原上牧民的綠色信念看得見,生活翻天覆地的變化也看得見。如今,草原生態改善了,哈達圖嘎查產業發展發生著質的飛躍。以肉牛養殖為依托,成立了嘎查股份經濟合作社,2022年,嘎查與內蒙古寶曼牧業有限公司建立肉牛承包合作關系,將集體經濟養殖的34頭肉牛交由內蒙古寶曼牧業有限公司寄養,僅此一項,就為嘎查集體經濟增收17萬元。與此同時,牧民養牛數量已達2300多頭,人均增收在6000到8000元左右。

人不負青山,青山定不負人。展望未來,在新時代新征程上,哈達圖嘎查將繼續堅持綠水青山就是金山銀山理念,像保護自己的眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境,做到生態效益、經濟效益、社會效益同步提升,真正實現百姓富、生態美的有機統一。(記者 馮曉芳 畢希日樂圖 郝慧潔)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量