綠“暖”鄂爾多斯——鄂爾多斯市努力創建國家生態文明建設示范市

綠色是鄂爾多斯的鮮明底色,生態是鄂爾多斯的隱形財富。近年來,內蒙古自治區鄂爾多斯市始終保持加強生態文明建設的戰略定力,牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,把生態文明制度體系建設作為推進生態文明建設的核心內容,持續改善生態環境質量,不斷提升生態系統多樣性、穩定性、持續性,不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感,走出一條生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展之路,為創建國家生態文明建設示范市奠定了堅實基礎。

沙漠變為綠洲,創建全球典范

鄂爾多斯地處干旱半干旱、荒漠化半荒漠化草原過渡帶,年降雨量不足400mm,在8.7萬平方公裡的土地上,沙漠沙地和干旱丘陵溝壑各佔48%,生態環境脆弱、惡劣。

鄂爾多斯市副市長吉日木圖介紹:“近年來,鄂爾多斯市堅持以習近平生態文明思想為指導,全力推進建設我國北方重要生態安全屏障,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,在組織實施退耕還林、退牧還草、京津風沙源治理等生態工程的基礎上,重點在庫布其沙漠和毛烏素沙地開展了‘三北’防護林、水土保持等項目,形成了國家和地方多輪驅動治理沙區的局面。”目前,毛烏素沙地和庫布其沙漠治理率達到70%和25%,沙漠沙地、丘陵溝壑披上了綠裝,形成了生產發展、生活改善、生態恢復、人與自然和諧相處的多贏局面。

幾十年前,這裡黃沙漫天,大風一年刮到頭,連路都沒有。極度干旱、土地荒漠化和沙化,造成生態環境惡化、群眾貧困、自然災害頻發。

1978年,我國最大的生態工程——“三北”防護林工程啟動,庫布其沙漠成為主戰場。

這一年,改革的春風同樣吹到了庫布其。鄂爾多斯市推行“誰造誰有、合造共有、長期不變、允許繼承”的造林新政和“以補代造”“以獎代投”等激勵機制,鼓勵、引導社會各界參與防沙治沙,從過去的“要我干”轉變為“我要干”,庫布其沙漠治理初步形成國家、地方政府及企業、個人多元化投資,全社會參與生態建設的新格局。

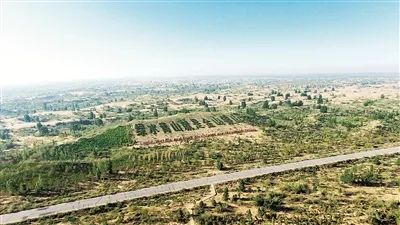

穿沙工路

1997年—1999年,13萬杭錦旗人歷經七次大會戰,鋪就了一條縱貫沙漠南北的杭錦旗穿沙公路。路兩側扎出2000多萬公頃沙障,防止風沙把路面掩埋。

幾十年光陰,不毛之地變成了綠洲片片、芳草萋萋。從“沙逼人退”到“人沙和諧”,庫布其沙漠治理經歷了幾代人的艱難摸索。黨的十八大以來,在習近平生態文明思想指引下,庫布其的沙漠治理步入了快車道,幾年的治沙面積,相當於前20年治沙面積的總和。說到今后的發展,杭錦旗副旗長張扣成告訴記者:“‘十四五’期間,杭錦旗將大力發展新能源項目,按照‘自用一批、互濟一批、外送一批’的方式,跨越式提升杭錦旗能源系統中可再生能源比重,構筑能源體系新支柱,實現能源綠色低碳轉型發展。”

庫布其沙漠是我國第七大沙漠,總面積1.86萬平方公裡,平均海拔比黃河高100多米,高大流動沙丘主要集中在億利治理區內。

在杭錦旗庫布其沙漠億利治沙護河鎖邊林東沙護河項目區,億利資源集團黨辦主任、庫布其沙漠公司副總經理賀鵬飛指著沙丘中一片片的綠蔭說,這裡距黃河僅8公裡,西北側的沙漠與黃河曾經直接接壤,歷史上多次導致黃河斷流,鎖邊林工程就像一條拉鎖將沙子牢牢鎖住,有效保衛了黃河。

2012年以來,杭錦旗有近3萬人口脫貧,農牧民人均年收入不斷翻番,2018年7月,一舉摘掉貧困縣帽子。可以說,庫布其沙漠治理很好地詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的理念。

“一定要讓綠色趕走黃沙”的烏審旗,涌現出寶日勒岱、殷玉珍、谷起祥、十三姐妹、吉日嘎拉等一大批治沙模范,千畝以上造林大戶達214戶,全旗森林面積達579萬畝,森林覆蓋率和植被覆蓋度分別達到32.92%和80%,一代又一代的鄂爾多斯人堅持不懈地開展以治沙造林為主的生態建設,用非凡的毅力和辛勤的汗水向沙丘要綠色,向荒漠要效益。

以更實舉措推進水土流失治理

創建國家生態文明建設示范市是鄂爾多斯市踐行習近平生態文明思想的重要手段和必然路徑,也是鄂爾多斯市落實黃河流域生態保護和高質量發展的重大戰略舉措。在創建國家生態文明建設示范市的工作中,自然生態空間、林草覆蓋率、水環境質量等多項指標涉及“十大孔兌”(孔兌,蒙古語是山洪溝的意思)治理,“十大孔兌”指的是鄂爾多斯市從南向北直接入黃的十條並行支流,流經庫布其沙漠,通過沖積平原,匯入黃河,流域總面積10767平方公裡。

為協調好水沙關系,守護黃河生態底線,鄂爾多斯市開展了“十大孔兌”全流域綜合治理。編制了《黃河內蒙古段“十大孔兌”綜合治理規劃》,對“十大孔兌”一條一條“把脈問診”“開方治病”,在集思廣益的基礎上,形成了“十大孔兌”一河一策和近中期治理方略。

2022年,鄂爾多斯市印發《“十大孔兌”綜合治理2022年度實施方案》,啟動開展流域治理和泥沙減量、“四水四定”和節水推進、國土綠化和荒漠化防治、污染防治和環境整治、生態修復和惠民、科技創新和監管能力提升六大行動。

2023年,重點推進西柳溝綜合治理,聚焦上游丘陵區、中游風沙區,劃分9個小流域片區,打造兩個生態清潔小流域示范工程和1處沿黃生態廊道,實施小流域綜合治理49.5萬畝。採取自然恢復+人工治理、工程措施+生物措施、治理保護+開發利用相結合的模式,高強度土壤侵蝕轉變為以輕度侵蝕為主,實現水土流失面積和強度雙下降。“十大孔兌”流域綜合治理成為全國水土流失治理的標杆,水土流失面積由1995年的71159平方公裡降至2021年的33818平方公裡,減少了52.5%。

從小生長在西柳溝二狗灣村的村民楊建峰說:“以前河兩岸有風就起沙,環境特別惡劣,現在經過治理,有草了,樹多了,環境好了,節假日來旅游的游客也多了,好多村民都開了農家樂,我們的日子越過越好了。”

2022年下半年,經內蒙古自治區人民政府審定,鄂爾多斯市水土保持目標責任考核結果位列自治區首位。

達拉特旗委常委、副旗長尚振飛介紹:“根據‘十大孔兌’綜合治理規劃,我們的近期目標是到2025年完成水土保持治理措施面積2300平方公裡﹔‘十大孔兌’水土流失治理度達到55%以上,水土保持率達到60%以上﹔農民經濟收入在2020年基礎上增長50%,人年均收入達到2.2萬元。”

強化污染防治,保護生態本色

躺在黃河“幾”字形臂彎裡的鄂爾多斯市,蘊藏著全國1/6的優質煤、1/3的天然氣……

上世紀90年代,隨著資源開發熱潮,煤炭成為鄂爾多斯市經濟和生活的主角,以煤炭資源開發為主,依靠簡單開採和轉化的一大批“粗、散、小”型企業蜂擁而至,經濟得到快速發展。

一時間,“濃煙滾滾、遮天蔽日”,環境污染嚴重。“誰不摘掉污染帽,就摘誰的烏紗帽”,鄂爾多斯市委、市政府決心如鐵,走資源型工業城市可持續發展的特色之路,守住鄂爾多斯市的生態底色。

“藍色海洋”—庫布其沙漠生態太陽能光伏光熱治沙發電綜合示范項目

他們擯棄以犧牲資源環境換取經濟高速增長的老路,堅持科學發展,轉變經濟發展方式,加快經濟結構調整,為經濟社會高質量發展貢獻著強勁“生態動力”。

鄂爾多斯市生態環境局局長蘇雅拉圖說:“近年來,鄂爾多斯市全面深入推進藍天、碧水、淨土保衛戰,推動區域環境質量持續改善。在大氣污染防治方面,從傳統污染高、能耗高、資源消耗高的產業入手,淘汰了境內所有不符合產業政策的高耗能企業,全面推行粉狀物料堆場全封閉和電廠、煤化工企業超低排放改造,促進了產業結構調整和產業層次的提升,換來了藍天白雲。在水污染防治方面,目前,城鎮生活污水處理率達98.2%,工業污水實現全收集、全處理,城鎮集中式飲用水水源地水質達標率 100%。同時,探索煤化工行業生產廢水高鹽水深度處理綜合利用途徑,率先在全國煤化工領域實現了高鹽水‘零排放’,從而實現了工業企業、化工園區工業廢水、生活污水‘零排放’目標。在土壤污染防治方面,完成全市土壤環境質量類別劃分工作,鄂爾多斯市 620 萬畝耕地均為優先保護類,污染地塊和受污染地塊安全利用率均為 100%。加強天然氣開採過程的污染治理,在全國率先推行‘泥漿不落地’的環保要求和處理工藝,有效解決了天然氣鑽井的環境污染問題,藍天、碧水、淨土三大保衛戰成效顯著。”

2022年,鄂爾多斯市空氣質量優良天數325天,剔除沙塵天氣后優良率達到93.4%,黃河干支流21個國控斷面達標率100%,水質優良率85.7%, 城鎮集中式飲用水水源地水質達標率100%。受污染耕地安全利用率100%,重點建設用地安全利用率100%,全年實施污染防治攻堅任務1176項。

依托煤炭,但絕不依賴煤炭

面對“一煤獨大”的產業格局,鄂爾多斯市委、市政府明確提出“結構轉型,創新強市”的思路,積極推動資源經濟向資源清潔化和深度開發轉變、向非資源型產業轉變。

以能源轉型帶動產業轉型,整體推進、綜合施策、標本兼治,大力發展“風光氫儲車”新能源全產業鏈,引進和培育戰略性新興產業,重點打造新能源重卡、綠氫、精細化工等18條新興產業鏈,重塑出更高效、更綠色的產業結構。

有序落實“雙碳”目標,堅持降碳、減污、擴綠、增長協同推進,鄂爾多斯市在產業轉型升級中全面貫徹綠色發展理念。通過發揮區域豐富的可再生能源資源和智能電網系統優勢,建設全球首個零碳產業園,推進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展,實現節能降碳與經濟增長協同發展的歷史性轉變。

“雙碳”背景下,清潔的電力和交通運輸領域的零排放成為必要條件,而推動動力電池和儲能電池的零碳成為實現這一目標的關鍵一步。

遠景動力鄂爾多斯零碳智能電池生產基地2022年4月投產以來,一年就生產超過500萬顆高品質綠色儲能專用電芯,帶來了源源不斷的“綠色”動力。

正在換電的新能源車

在鄂托克旗的鄂爾多斯零碳無塵智慧物流園區內,一排電動重卡汽車有序停放在院內。不僅充電樁可以及時為電動重卡汽車補充電力,換電站也可隨時為電動重卡汽車更換電池,更換時間僅需7—8分鐘,實現換完即走。高金山是一名專為電廠運輸煤炭和粉煤灰的電動重卡汽車司機,他告訴記者:“傳統的燃油重卡聲音大,油味重,行駛時容易起塵土,現在更換密封電動重卡后,環保干淨了,我們再也不會一身土了。”

2022年9月,同樣位於零碳產業園內的鄂爾多斯隆基綠能光伏全產業鏈項目首棟單體5萬平方米電池車間成功封頂。這個項目整體建設年產46GW硅棒硅片、30GW電池及5GW光伏組件生產線及配套設施,2024年全面投產,將是全球最大的太陽能工廠。項目滿產后,年產的光伏組件相當於兩個三峽電站裝機量,可在其30年的生命周期中轉化14萬億千瓦時的綠色電力。

推進“綠色”動能應用,更要產業升級。在鄂爾多斯零碳產業園,以遠景為龍頭,華景、萬鋰泰、镕鋰為配套的電池及儲能產業鏈﹔以隆基為龍頭的光伏產業鏈﹔以美錦國鴻、協鑫集團為龍頭的氫燃料電池及綠氫設備制造產業鏈﹔以上汽紅岩、捷氫科技為龍頭的新能源汽車制造產業鏈,布局清晰、互為支撐,“風光氫儲車”產業矩陣在不斷補鏈延鏈強鏈,越來越多鄂爾多斯制造的“零碳”產品走向全國走向世界。

按照規劃,到2025年,鄂爾多斯零碳產業園將最終形成包括全綠色電源供給、高比例新型綜合儲能系統、智能源荷互動微電網、智能物聯能碳管理平台、國際零碳產業園標准、“風光氫儲車”零碳產業鏈集群、綠色科技專家培育“硅谷”、零碳產業園全國全球推廣樣板在內的八大創新示范,助力當地實現約3000億元綠色新工業產值,實現約1億噸二氧化碳年減排的目標。

建設美麗家園,共享生態福祉

黨的二十大對推動綠色發展、促進人與自然和諧共生作出重大戰略部署。

鄂爾多斯市始終以滿足人民群眾幸福感、獲得感、安全感作為目標,推動生態城市建設,打造高質量的人居環境。建成區綠化覆蓋率和綠地率分別達到44.55%和41.23%,人均公園綠地面積達到37.4平方米/人,達到國家標准的兩倍以上。從城市到鄉村,鄂爾多斯市正努力促進城鄉人民對生態文明建設的共治共享,塑造綠色空間,建設美麗鄉村,全面提升生態環境質量,讓經濟更強、動能更足、生態更優、城鄉更美、 福祉更高的鄂爾多斯天藍水清,綠意盎然地矗立在祖國北疆。

回首望,鄂爾多斯已經實現了“華麗轉身”﹔向前看,鄂爾多斯將堅定不移走好生態優先、綠色發展之路,努力建設人與自然和諧共生的現代化。(楊愛群、王郝樂)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量