旅游業的春天回來了,人氣如何聚起來?

准格爾旗黃河大峽谷。付一聞 攝

游客在庫布其沙漠徒步游玩、露營。記者 王曉博 攝

一輛滿載游客的旅游專列從呼和浩特東站出發。記者 高慧 攝

“我和草原有個約定”北京首場演出現場。 記者 馮雪玉 攝

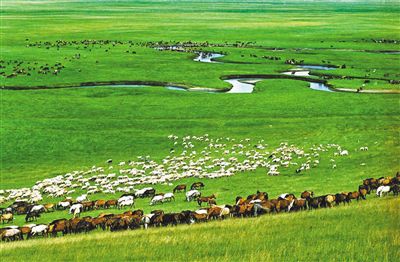

錫林郭勒草原。 張永剛 攝

剛剛過去的“五一”假期,內蒙古以“相約草原,攜手春天”為主題,推出300多項假日文旅活動,全面激活假日經濟,推動文旅消費創新高。“五一”假期,全區累計接待游客超1000萬人次,同比增長2.4倍﹔全區304家A級旅游景區累計接待481.24萬人次,收入24.06億元,同比均超過600%﹔300余家星級飯店、等級民宿收入增長近1倍,實現“五一”假日文化和旅游業全面恢復發展。

旅游業的春天回來了!

今年伊始,北疆的雪花、南粵的浪花、江南的鮮花,與久違的人群重逢。冰雪消融,春江水暖,旅游業重拾復蘇勢頭。

——要著力擴大國內需求,把恢復和擴大消費擺在優先位置。

——旅游是永遠的朝陽產業,也是典型的消費經濟,關鍵是把品質提起來、名氣打出去、人氣聚上來。

今年全國兩會和自治區政府工作報告,為內蒙古旅游業發展定下基調。

內蒙古,是一個來了就會愛上的地方!春季杜鵑映雪怒放,夏季草原碧野連天,秋季胡楊大漠神奇壯闊,冬季冰雪激情浪漫。

如此迷人的內蒙古怎樣推出更多好的產品和服務,讓人們來后有事干、不想走、玩得好,打造有特色的旅游名片,這將是復蘇中的內蒙古旅游業需要破解的問題。

跨界融合盡展新姿態

以文塑旅,以旅彰文。文旅深度融合發展是內蒙古旅游業發展的一大主題。

內蒙古旅游資源富集,擁有大草原、大森林、大濕地、大河湖、大雪原等眾多“名片”,內蒙古文化更是中華文明星河中的一顆璀璨明珠,文物古跡數量眾多、分布廣泛,現存不可移動文物2.1萬處,館藏文物112.5萬件套,長城總長度全國第一,是名副其實的文物大省。燦爛多彩的歷史文化是絕佳的“名片”,也是文旅深度融合的基礎。

呼倫貝爾市委副書記、市長及永乾接受媒體採訪時表示,呼倫貝爾的文旅資源得天獨厚、獨具特色,文化和旅游產業是全市的優勢產業。2022年,呼倫貝爾積極推進文旅深度融合發展,助推經濟社會轉型發展、綠色發展、高質量發展,全年接待國內游客1269萬人次,實現旅游收入163.5億元。今后呼倫貝爾市將堅持創新豐富文旅產品供給,做深做實文旅產業提標提效發展行動,全面提升全域全季全業發展水平,把呼倫貝爾打造成國內外游客回歸自然、休閑打卡的首選地。

自治區社科院草原文化研究所研究員康建國認為,挖掘文化內涵、闡釋文化現象、講好文化故事才是發展旅游業的前提和基礎。文化做好了,才能賦予旅游業更大的生命力,而大力發展旅游業也可以更好地傳播文化,二者相輔相成、相得益彰。挖掘文化旅游資源,做好文化的“顯化”“活化”和“轉化”,是發展文化旅游業最重要的工作。

事實上,除了文旅要深度融合,旅游業可以和眾多領域“混搭”。

這個季節,北疆大地處處花海,鄉村游必將紅火起來。今年的中央一號文件提到,實施鄉村休閑旅游精品工程,推動鄉村民宿提質升級。這為內蒙古農旅融合指明方向,也和內蒙古著力打造的康養游、露營游、研學游、自駕游等新興旅游業態不謀而合。

內蒙古宏觀經濟研究中心高級經濟師曹永萍說,內蒙古今后要大力推動“旅游+”和“+旅游”,促進旅游與文化、農業、林業、教育、科技等多領域融合發展,催生新業態、延伸產業鏈、創造新價值,提高旅游產業抗風險的能力,打造經濟增長點和增長極。

3月15日,自治區文化和旅游廳與中國鐵路呼和浩特局集團有限公司、內蒙古民航機場集團有限責任公司簽署戰略合作協議。

旅游+交通,為內蒙古旅游業高質量發展插上了翅膀。

今年全國各地計劃開往內蒙古的旅游列車達280余列,自治區內計劃開行20列“草原之星”旅游列車,吸引更多游客到區內各地旅游,今年夏航季,內蒙古機場集團計劃運營307條航線,通航城市達100個,參與運營的航空公司有44家。重點提升了呼和浩特至長三角、珠三角、成渝機場群的通達能力。

通江達海,隻為“詩和遠方”。

多元需求開辟新賽道

近來,不少文旅部門負責人出鏡為家鄉“花式”代言,引起網友廣泛關注。當下,旅游消費呈現出新的特點,人們對旅游的認知也發生了重大變化,旅游市場的復蘇必將經歷新的挑戰。

內蒙古中青旅國際旅行社總經理康健說:“過去人們對旅游的認知是走得越遠越好,時間越長越好。現在,游客需求非常多元,看上去是‘個性’,本質上是‘理性’,新的旅游邏輯催生了新的消費選擇,這就需要區內的旅游產業跟上游客的新需求。”

今年,內蒙古文旅系統主動適應新形勢,堅持全域、差異化、高端化發展定位,深挖新產品、新玩法,滿足游客日益多元的需求。

今年以來,長三角、大灣區等“百萬人互游”團陸續來到內蒙古,大批游客在美好的草原旅程中,走進內蒙古博物院、老牛灣、響沙灣、鄂爾多斯草原等景區,觸摸千年“文脈”,與文物“對話”,登高臨下,與長城黃河相擁,漫步草原,聽沙子“唱歌”……

深度沉浸式的游賞,讓游客直呼過癮。

為了讓內蒙古優勢資源、燦爛文化聚起來、動起來、活起來,今春,自治區文化和旅游系統“主動找、主動跑”,粵港澳大灣區、長三角、京津冀相繼與內蒙古達成協議,互送客源、互利共贏。

2月18日,粵蒙“百萬人互游”首發團抵呼﹔3月18日,長三角“百萬人互游”首發團抵呼……隨著內蒙古旅游旺季的來臨,更多天南海北的朋友將和草原“雙向奔赴”,相約尋找心中美好。

內蒙古新近出台的“引客入蒙”政策,獎勵力度超前,為紅火發展的旅游業再添動力,一次組織300人(含)以上到內蒙古的直達旅行團,給予單程單列4萬元獎勵﹔通過包機方式,從區外和國外一次組織100人(含)以上乘坐同一飛機、自同一出發地直達內蒙古的旅行團,單程單架最高不超過10萬元。

在大量利好政策的加持下,相信會有越來越多的游客走進內蒙古,體驗大草原、大沙漠、大黃河、大冰雪等獨特的風光,品嘗地域特色美食、體驗優秀藝術精品、感悟草原文化魅力。

“五一”小長假,集吃、住、行、游、購、娛於一體的文旅街區,成為大量游客必去的打卡點。“一條街帶火一座城”絕不是空談。

挖掘新空間、營造新場景能極大釋放消費潛力,今年內蒙古計劃在呼和浩特市和盟市政府所在地,建設一批產業集聚、服務配套、特色鮮明的文化產業園區,培育呼和浩特市惱包村、包頭市賽罕塔拉城中草原、興安盟阿爾山溫泉街等國家夜間文化和旅游消費集聚區,打造主客共享的文旅消費新空間,深挖內蒙古舞蹈、音樂、非遺、文物等傳統文化資源,緊貼年輕人潮玩方式,以元宇宙、直播帶貨、后備箱經濟、市集經濟等打造網紅爆品和體驗活動。

“人山人海吃紅利,圈山圈水收門票”的旅游發展模式已經過去。自住、自駕、個性化、多樣性的當代需求,要求互聯網、人工智能、5G通訊和現代金融創造更多的消費場景。推進現代旅游業的建設和高品質發展的新時代已經到來。伴隨著互聯網的興起,需求側牽引的智慧旅游已經進入消費場景建設的全新階段,今后將走向供給側驅動的現代旅游業。

新領域、新賽道、新動能、新優勢,在這個明媚的初夏,內蒙古旅游業正在全力追尋“朝陽”。(記者 馮雪玉)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量