內蒙古黃河流域:早期文明曙光

新生代哺乳動物化石及生存環境場景復原。高興超 攝

薩拉烏蘇河河畔落日。方浩 攝

薩拉烏蘇遺址出土的動物化石。

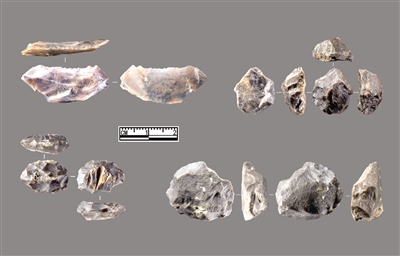

薩拉烏蘇遺址出土的石器。

海洋生命場景復原。高興超 攝

黃河被譽為中華民族的“母親河”、中華民族的“搖籃”。黃河全長5464公裡,流經內蒙古總裡程為843公裡。

黃河不僅僅是一條河流,更是中華民族的精神象征,是中華文化的發源地,古老的中華文明離不開黃河的滋養。

黃河流域是我國開發最早的地區,勤勞勇敢的中華民族在這片廣闊的土地上斬荊棘、辟草萊,勞動生息,創造了燦爛奪目的黃河文化。

黃河播撒下的文明之火,從沒有厚此薄彼,在大河拐彎之處,內蒙古的土地上同樣有著令人矚目的文化,不僅熠熠生輝,且獨具風採。

不盡黃河萬古流。黃河文化是中華民族的根與魂。

破蒙啟智

黃河,經天亙地,大氣磅礡,發源於世界屋脊,從青藏高原巴顏喀拉山,向著天地之間奔涌了上百萬年。

至內蒙古,黃河出黃土高原一路向北,蜿蜒逶迤,穿沙辟石,百折奔流,在陰山之南劃出一個大大的“幾”字。

黃河流域,孕育了華夏文明。人類最早的文明是在適合農業耕作的大河流域產生的,黃河、長江流域、尼羅河流域、兩河流域皆為人類文明的重要發祥地。

內蒙古黃河流域的早期文明,見諸於歷史學家翦伯贊所著《中國史綱》第一卷《史前史·殷周史》:“地球在轉動,冰河在沖刷,海洋在隆起,陸地在沉淪,風雪在飄零,內海在蕩漾,月桂樹在搖曳,劍齒虎在咆哮,這就是開天辟地時代的景象,就在這個宇宙洪荒的時代,在蒙古高原大內海的周圍,出現了中國最初的人類。”

據此,自地質學上的第四紀,地球地質史上的“冰河時代”開始,蒙古高原上便出現了生機盎然的生態和諧景象。

現代考古學將舊石器時代視為人類出現與文明形成的肇始階段,及以使用打制石器為標志的人類物質文明發展階段。舊石器時代起始於人類誕生之日,也是早期人類創造的文明形態。

呼和浩特市東33公裡的新城區保合少鎮大窯遺址,是目前內蒙古黃河流域(乃至整個內蒙古地區)發現的唯一一處舊石器時代早期遺址,我國正式發掘的唯一一處包括舊石器時代早、中、晚3個時期的石器制造場,填補了內蒙古地區舊石器文化的空白,這表明內蒙古陰山南麓一帶是遠古人類開展活動之地。

黃河出青銅峽以后,地勢豁然開朗,進入坦蕩的寧夏平原和內蒙古河套平原(包括“前套”與“后套”),這一流域的河道平緩,它西面的賀蘭山,阻擋著沙漠的侵襲﹔北面的陰山屏障西伯利亞的寒風,塑造了這一區域相對優渥的農業生產與人類生存的自然環境。大窯村南山坡是橫亙在內蒙古西部的陰山山脈大青山南面的支脈,山下有溪澗流水,適宜於人類居住。

“大窯遺址的發現,把內蒙古黃河流域乃至整個內蒙古地區人類活動的歷史向前推到了50萬到60萬年以前,這也証明了內蒙古黃河流域也是中華民族遠古人類文明的發祥地之一。”內蒙古黃河區域文化研究項目負責人康建國說。

河清海晏

大窯遺址向西南100公裡,矗立著一座歷史名鎮——內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣河口鎮,這裡是黃河上中游的分界處。在托克托縣當地有“先有河口鎮,后有托縣城”的說法。

從河源到河口鎮是黃河的上游地段,這一段河長3472公裡,落差3846米,上部是高山草原區,下部是峽谷區和寧蒙平原,流域面積為38.6萬平方公裡。大黑河、小黑河(古武泉水)、白渠水(寶貝河)流經這裡,大有“萬水歸托”之勢。

大黑河古稱“金河”,蒙古語名為伊克圖爾根河,是黃河上游末端最后一條一級支流。它發源於烏蘭察布市卓資縣壩頂村,流經陰山中段烏蘭察布市卓資縣、呼和浩特市大青山南麓的沖積平原,在托克托縣河口鎮匯入黃河。

根據黃河全流域的水文特點,黃河干流河道可分為上、中、下游和11個河段,滾滾黃河由西而來,流經托克托縣境內,折南入晉陝峽谷而去,內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣河口鎮、河南省洛陽市舊孟津成為分界點。

河源至托克托縣的河口鎮為上游,黃河上游青海省瑪多縣多石峽以上稱河源區,河源當地稱瑪曲。最早有關黃河源的記載是戰國時代的《尚書·禹貢》,有“導河積石,至於龍門”之說。在河口,黃河來了個總體上的90度急轉彎,向東流到魚河堡再轉向東南,向南流到河曲、府谷和保德晉陝河兩岸三角地。

在黃河上游與中游的分界碑下,可以從從容容地飽覽黃河,原本以為急轉彎處濁浪滔天,想不到河面很平靜,因為大方向雖然是一個直角,但也有細部裡的三轉六彎,黃河在這裡展現了雍容溫柔但不失爽利的一面。

黃河流域孕育了中國的原始農業,最初的農業主要是沿河兩岸的沖擊沃土分布。這裡地勢平坦、氣候溫和,加之疏鬆易耕的黃土沖積層,故而早期的內蒙古黃河流域就出現了發達的原始農業。

刀耕火種

大河浩蕩,百折不回。黃河流到哪裡,就把黃河文化帶到哪裡。

無定河,是黃河中游右岸的一條多沙支流,發源於陝西省北部白於山北麓定邊縣境,流經鄂爾多斯烏審旗境,在一望無際的毛烏素沙地上不斷切割,形成了一條七八十米寬的薩拉烏蘇峽谷,於陝西清澗縣河口村注入黃河,遠古時期,這裡曾是另一群遠古人類創造文明的福地。

1923年,法國地質古生物學家桑志華和德日進在薩拉烏蘇峽谷進行調查研究和科學發掘,相繼發現了人類頂骨、額骨、枕骨、股骨、脛骨、腓骨等化石。其中數件人骨化石是從晚更新世原生地層裡發現的,特別是發現一枚幼兒的左上外側門齒。這是中國境內發現的第一件有准確出土地點和地層記錄的人類化石,在中國乃至整個亞洲古人類學界舊石器時代考古學研究史上具有劃時代意義。

20世紀三四十年代,中國考古學家裴文中先生首先使用“河套文化”和“河套人”這兩個名詞。“河套文化”由在鄂爾多斯市薩拉烏蘇文化遺址和寧夏水洞溝古人類文化遺址發現的舊石器時代遺存共同構成,而“河套人”就以那顆牙齒為代表。

多位地質學家研究認為,河套人生活年代應為5萬—3萬年前,是目前中國乃至亞洲發現的時代最早的晚期智人(即解剖學上的現代人)之一。

“考古實証,當時的河套人已經會狩獵、會用火、會制作石器和骨器,專家研究發現,狩獵不但是當時人類生產生活的最重要活動,也是人類最早改變全球環境的開始。” 鄂爾多斯市博物院副院長甄自明說。

目前,薩拉烏蘇遺址至少包括“范家溝灣”“楊樹溝灣”等9處,“河套人”也與“北京人”“山頂洞人”一樣被譽為中國舊石器時代最具代表性的人類化石。

文明肇始

初夏的鄂爾多斯市康巴什區,陽光明媚,烏蘭木倫河碧波蕩漾,在陽光照射下熠熠生輝。

烏蘭木倫河是黃河在內蒙古流域的干流水系。從石器時代流淌至今,一任風雨洗鉛塵,流過窟野河,流進中華歷史長河中。

位於鄂爾多斯市康巴什區的烏蘭木倫遺址,屬於舊石器時代中期晚段的遺址,經科學鑒定,遺址的存在時間距今3萬至7萬年,遺址出土了大量石制品和動物化石,並清理出了火塘等遺跡,由此斷定烏蘭木倫人有食用熟食的習慣。

被譽為“中國史前考古的發祥地”水洞溝遺址,位於鄂爾多斯高原南,地處黃河一級支流處,該支流流經鄂托克前旗西角的上海廟鎮芒哈圖村后匯入黃河干流。按照現在的行政區劃,水洞溝遺址屬寧夏回族自治區有“塞上江南”之美譽的靈武市(古稱“靈州”),但從地理區域及歷史時期的文化區域發展角度而言,水洞溝遺址卻屬於鄂爾多斯高原。

寧夏社會科學院歷史研究所所長薛正昌說,水洞溝遺址的早期居民逐漸走出鄂爾多斯高原進入寧夏平原,並對寧夏平原及賀蘭山等進行開發利用,這在賀蘭山岩畫中有所體現。賀蘭山岩畫大多創作於舊石器時代晚期,從岩畫的內容與社會發展階段看,水洞溝遺址與賀蘭山岩畫有吻合之處。

賀蘭山早期人類開發與文明發展受到以水洞溝遺址為代表的內蒙古黃河流域早期人類的深遠影響,這也體現出內蒙古黃河流域早期人類文明對於周邊地區的輻射影響。考古証實,水洞溝地區的早期居民是生活在自然條件較為優渥的環境中,正是這樣的自然環境吸引著人類祖先長期在此繁衍生息,並在這一區域內創造了輝煌燦爛的早期人類文明。

從考古學角度來講,烏蘭木倫遺址的發現填補了距今7萬至14萬年的薩拉烏蘇遺址和距今3.8萬年至3.4萬年的水洞溝遺址的中間缺環。

烏蘭木倫等3處遺址的發掘形成了一個舊石器時代中期至晚期相對完整的文明演進序列,在內蒙古黃河流域乃至整個內蒙古及華北舊石器時代考古研究中,具有不可替代的重大價值,再一次証明了內蒙古黃河流域是早期中國人類進化的重要舞台之一。

“人類是在相對來說水量不那麼大的黃河支流沿岸逐漸發展,待生產能力越來越強后,開始向黃河干流甚至一些下游地區發展,這是一個基本規律。”北京大學古地理與古文獻研究中心主任辛德勇說,“黃河從古至今始終是中國歷史地理學研究中非常基礎也是非常核心的研究課題。它的核心意義在於,中華文明的早期起源和后來發展的核心區域在黃河中下游地區,與黃河的變遷密切相關,而黃河的自然地理條件、溫度、植被、水運、水患等諸多因素,都在影響著人類的活動,乃至整個文明的發展。”(內蒙古日報社融媒體記者 武峰)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量