千錘百煉鏨金銀 厚植中華老手藝

周君在鏨刻銀壺。

手工敲制鏨刻純銀擺件“馬到成功”。

手工敲制鏨刻擺件金鼠。

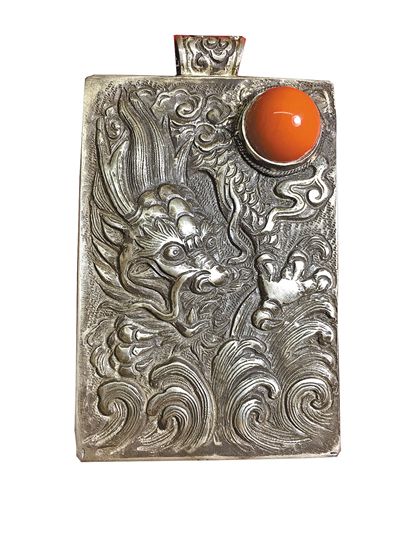

手工鏨刻作品純銀龍牌。

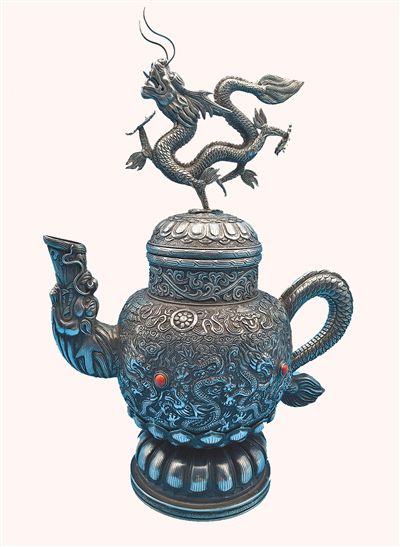

手工敲制鏨刻作品純銀八寶龍壺。

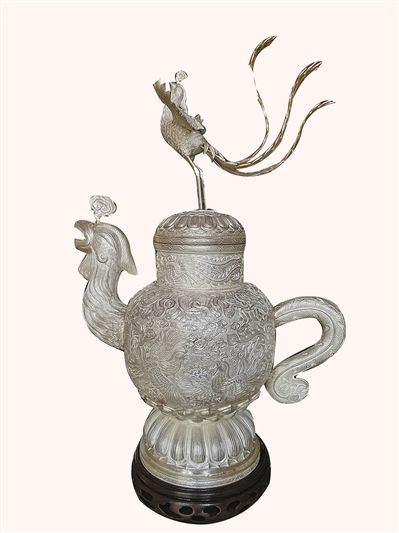

手工敲制鏨刻作品純銀鳳壺。

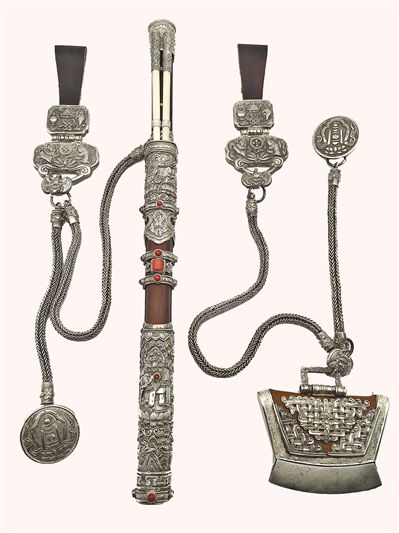

手工鏨刻作品八寶吉祥蒙古刀。

在呼和浩特市玉泉區塞上老街的一間店鋪裡,今年54歲的周君左手握鏨子、右手拿錘子,正在全神貫注地鏨刻著一個銀壺,他每挪動一下鏨子、每敲下一錘,都極其專注和小心,不敢有絲毫懈怠和馬虎,好似全然聽不到店鋪外面的嘈雜聲。

作為一名自治區級蒙古族金銀器制作技藝非遺傳承人,周君在這個行當裡已經整整干了37年。他說:“要想傳承好老祖宗的這門手藝,就得認真、堅持、吃苦,有悟性。”

刻苦好學 盡得真傳

蒙古族金銀器制作技藝,簡單來說,就是純手工打制金銀器的技藝。

1986年,17歲的周君從呼和浩特市的一所中專學校美術專業畢業,被分配到了內蒙古外貿工藝品廠工作。

當時,工廠裡的老師傅們都是政府從民間招收進來的老藝人,他們有的是做項鏈的高手,有的是鏨刻麒麟鎖的能人,有的做的一手好頭飾……個個身懷“絕技”,擁有一門獨家技藝。

這些師傅們不但手藝好,而且樂於對徒弟們傾囊相授。在這樣的工作氛圍中,本身就有美術功底,加之善於動手學習的周君,一年后在眾多的徒弟中脫穎而出,成長為獨當一面的小師傅。

內蒙古外貿工藝品廠生產的金銀器飾品、擺件等多出口到美國、日本和東南亞一帶的國家,這些國家的人喜歡中國傳統文化,對充滿神秘東方韻味且做工精致的器物格外青睞,源源不斷地向內蒙古外貿工藝品廠發來訂單。那個時候,周君和他的同事們每天忙得不亦樂乎。

周君熱愛這份工作,為了干好工作,他願意付出各種努力。為了做好動物擺件,那些年,他經常在節假日一個人跑到青城公園的動物園裡觀察、研究各種動物的表情和動作,一待就是一整天。“我被大家當成了精神有問題的人。”周君笑著回憶。正是這樣的執著,讓周君打制出的馬、牛等動物擺件形神俱佳。

手工打制金銀器有設計、下料延展、反復淬火、敲制銀胎、對合、焊接、酸洗、灌膠、敲形、鏨刻、打磨、壓光等幾十道工序,其中,鏨刻是重中之重,往往需要有經驗的老師傅上手。根據事先設計好的圖稿,老師傳在敲制成器形的銀胎表面鏨刻圖形,使其成為線條流暢、層次分明的立體浮雕金銀器鏨刻作品。

為了熟練掌握這道工序,周君經常在別人下班走后,一個人在車間裡用廢棄的材料反復練習,直至得心應手。

周君在內蒙古外貿工藝品廠工作了16年,經他的手打制出來的產品都是讓人放心和滿意的免檢產品,他也成為了廠裡唯一的“免檢老師傅”。

2002年,在時代浪潮的召喚下,周君果斷買斷工齡出來單干,轉變身份成為一名民間手工藝人。

千年技藝 文化傳承

單干的第一天,周君就入駐了塞上老街。“科班”出身的他手藝精湛全面,工作認真負責,很快在這一行業打響了名聲,慕名而來的客戶絡繹不絕。

2018年4月,周君成為自治區級蒙古族金銀器制作技藝非遺傳承人﹔同年8月,又被呼和浩特市經濟和信息化委員會、呼和浩特市工藝美術行業協會評為首屆呼和浩特市工藝美術大師。

在科技日益發達的今天,老手藝能在市場上佔有一席之地並非易事。對此,周君說出了它的原因:“因為厚植中華民族優秀傳統文化,所以它才有如此頑強的生命力。”

金銀器制作技藝是從中國傳統金屬工藝基礎上發展起來的,是一種以鏨刻為主,通過錘子、鏨子等器具,在金、銀器物上鏨刻出各式各樣浮雕圖案的古老技藝。它源於商周,興盛於大唐,距今已有3000年的歷史,現在主要分布於內蒙古、西藏、雲南等地區。

“經過幾千年從單一到多元化的發展,汲取民俗、地理等各種傳統文化,這項技藝產生出了卷草、蓮花、虎、鹿、獅、龍、鳳等各種寓意吉祥的圖案,深受各族群眾喜愛。”周君說。

作為蒙古族金銀器制作技藝第四代傳承人,周君用傳統工藝融合現代理念,手工敲制鏨刻了純銀八寶龍壺、純銀龍牌、八寶吉祥蒙古刀、純銀吉祥八寶銀壺、純銀擺件“馬到成功”、擺件金鼠等不同類型的作品,這些作品多數被來自山東、內蒙古鄂爾多斯等地的客戶購買並收藏。

“同樣一種器物,純手工打制出來的產品,不像機器澆鑄出來的分毫不差的流水線產品,件件都有差異,這就決定了它的唯一性,是獨一無二的,是可以傳世的。”周君說,而且它內涵無窮,每一種圖案、每一種造型,都有講究和來歷,都可以讀出一段歷史。

功力精深 后繼有人

採訪中,周君給記者拿出一件他手工敲制鏨刻的純銀鳳壺擺件。

這件鳳壺整體造型為一隻鳳凰,制作精美,鳳嘴為壺口,鳳身為壺身,鳳尾為壺把,高約30公分,腹部直徑約15公分,重約2000克﹔底座蓮花形,腹部前后分別鏨刻了兩隻脈脈含情對視的雄雌鳳凰、祥雲、佛教八寶等圖案,頂部是一隻欲展翅高飛的鳳凰,三條鳳尾高高豎起。湊近細瞅,鳳壺上每種圖案紋路周密清晰,走向舒適自然,整體看上去端庄厚重,是一件不可多得的佳品。

“這隻鳳壺我敲制了成千上萬次,所有的程序一道不省,其中鏨刻就用了平鏨、陰鏨、陽鏨等多種鏨刻手法,每鏨刻一道紋路,都會經過反復思考,怎樣才能做到最好。”周君意味深長地說,“這件作品用盡了我畢生所學,是我對自己30多年職業生涯的一個檢驗和總結,也是我送給自己的一份禮物。”

周君說,他每做一件作品,都想著用老祖宗傳下來的技藝把它做到最好,留給后世一個見証中華優秀傳統文化的物証。

成為非遺傳承人后,周君想的最多的,是如何培養接班人,把這份老手藝傳承下去。

在眾多的徒弟中,周慧宇是他的女兒,她從小受父親的影響,也愛上了這份老手藝,高中時,開始跟著父親學習鏨刻技藝,打制出的飾品備受客戶好評。

“現在的年輕人都愛在網上搜同款,可是,用這份老手藝打制出來的作品是無法找到一模一樣的,因為它是靠人工一錘子一錘子敲出來的,無法復制。”

“我父親的思想相對保守,他認為這門手藝又臟又累,不適合女孩子干,可恰恰相反,我認為它是一門高大上的技藝,每錘打一下,都是在和古人對話,會滋養人的靈魂。”

“我近期的目標,是把這門技藝宣傳出去,讓更多的人認識它、了解它、愛上它。”今年27歲的周慧宇信心滿滿地說。(記者 高瑞鋒)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量