從西遼河到白洋澱:探尋黃金面具下的千年史跡

老哈河與西拉木倫河匯合處。王金攝

青龍山鎮陳國公主與駙馬合葬墓。王金攝

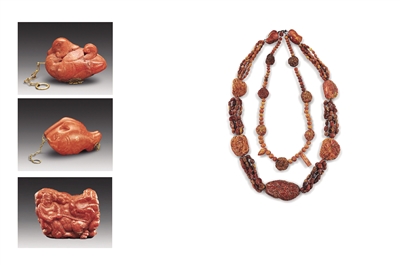

琥珀瓔珞。

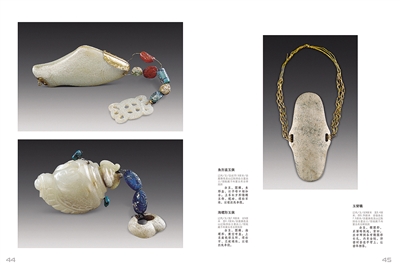

榷場貿易。

鴛鴦形琥珀盒。

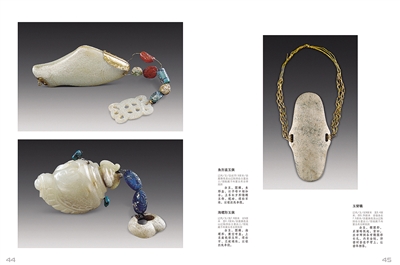

魚形盒玉佩。

海螺形玉佩。

黃金面具。

銀鎏金高翅冠。

發源於大興安嶺南麓的西拉木倫河在海流圖東與老哈河匯合后稱西遼河,它由西向東,奔向大海。

在位於西遼河流域的通遼市奈曼旗青龍山出土的陳國公主與駙馬合葬墓,是迄今為止出土遼墓中保存最完整、規模最大、出土文物最多的墓葬,是中國首次發現的遼代未經盜擾的皇族墓,就其考古、學術價值來說,可以和皇陵相提並論。

陳國公主與駙馬合葬墓的發現,對評價我國北方少數民族在締造中華民族文化中的歷史貢獻及深入研究遼代政治、軍事、經濟、文化、外交等提供了寶貴的實物資料。陳國公主與駙馬合葬墓,被評為“七五”期間全國重大考古新發現,也被列為20世紀80年代中國十大考古發現之一。

合葬墓中發現黃金面具

“南山中沙北河川,兩山六沙二平原”是對通遼市奈曼旗所處地域的描述。

位於內蒙古通遼市西南部、科爾沁沙地南緣的奈曼旗,域內有一座青龍山,這是一座位於西遼河東南努魯爾虎山余脈的山峰,因此山南北起伏猶如一條青龍,故名青龍山。青龍山鎮地處山區,遼西地區一條重要的河流大凌河的一條主要支流“牤牛河”從山區通過。

1985年7月,在青龍山鎮修建大蘋果基地水庫時,發現一處遼代墓地。1986年6月至8月間,內蒙古文物考古研究所對墓葬進行了清理發掘,經考証,其中第3號墓為遼陳國公主與附馬蕭紹矩合葬墓。

在墓葬前室的正中地面上,考古人員發現一塊泛著幽綠色光澤的方形石碑,上面用綠色砂岩鐫刻有人物和牡丹花卉,石碑中央陰刻篆書——“故陳國公主墓志銘”,一段千年史話就此開啟。

在陳國公主墓中,共出土了3000多件玉器、水晶、瑪瑙、金銀器等陪葬品,其中還有罕見精美的古玻璃器皿,有些杯子的杯蓋由黃金制成,杯身還有黃金鏈子與杯蓋相連。這些文物中,覆蓋在駙馬和公主臉上的黃金面具是最引人注目的“鎮館之寶”。

三星堆曾發現距今3000余年的黃金面具,埃及法老圖坦卡蒙的黃金面具有3300余年的歷史,在人類發展史上,面具用於文藝、戰爭、祭祀等各個領域。

陳國公主墓中的黃金面具呈半浮雕形,用整塊薄金片按照公主與駙馬的臉型精心制作而成,造型生動,神態各異。用純金打制面具,眼、耳、口、鼻均不開縫不穿孔,從面具看,公主豐潤舒展,顯示出青春女性特有的柔美﹔駙馬顴骨微突,面龐清瘦,剛毅而沉穩。

除了黃金面具以外,兩頂鎏金銀冠靜靜地在公主和駙馬頭部放置著。

“從這些隨葬品的豪華程度來看,充分反映了當時的契丹貴族已經承襲了唐代厚葬的習俗,這說明當時的契丹人深受中原漢文化生死觀的影響。”內蒙古自治區文物考古研究院副院長蓋之庸說。

在墓中還發掘出7件玻璃器皿,器形有瓶、杯和盤,杯器表有刻花、堆花或乳釘裝飾,帶有濃厚的異國情調。

乳釘紋是公元八世紀至十世紀埃及和敘利亞等國的常見紋飾。據考証,這種器皿可能是通過草原絲綢之路傳入遼國的伊斯蘭玻璃容器。出土於陳國公主墓的乳釘紋高頸玻璃瓶的裝飾手法與科威特國家博物館藏品中一件玻璃瓶相似,刻花高頸玻璃瓶與美國洛杉磯漢斯收藏的一件刻花瓶相似。

內蒙古博物院院長陳永志說:“它們的發現不僅反映出遼與西方國家有著廣泛的經濟貿易關系,也為研究遼與西方的文化交流以及草原絲綢之路提供了極有價值的資料。”

南北文化貿易交流頻繁

公元1004年,遼聖宗和蕭太后率數十萬大軍繞過宋軍防線,直達黃河岸邊的澶州(今河南濮陽),而這個蕭太后正是陳國公主的祖母。在宰相寇准的一再推動下,宋真宗御駕親征,來到黃河北岸,經過激烈的攻守戰后,遼宋訂立合約。宋遼以白溝河為邊界,這就是中國歷史上著名的澶淵之盟。

北宋河北的邊防即刻由戰爭的前哨,變成貿易的集散地。壯丁歸田,朝廷還在河北霸州、雄州等地設置榷場,同遼進行貿易往來。宋輸往遼的主要是茶葉,與茶葉一起北上的還有精美的瓷器,而遼輸往宋的主要是牛羊、皮毛,北宋與遼往來友好,貿易通暢。

澶淵之盟,開啟了宋遼之間長達一百多年的和平時期。北宋著名政治家、史學家司馬光就盛贊“國家自與契丹和親以來,五十六年,生民樂業”。蘇轍評價“澶淵之盟”后,“修鄰國之好,逮今百數十年,而北邊之民不識干戈,此漢唐之盛所未有也”。

因契丹有四時捺缽制度,“遼天子”總是四處巡行,遼的“國都”並不固定,史稱“五京”,即上京臨潢府(今內蒙古赤峰巴林左旗林東鎮)、中京大定府(今內蒙古赤峰寧城縣天義鎮)、東京遼陽府(今遼寧遼陽)、南京析津府(今北京)、西京大同府(今山西大同)。公元1044年,遼興宗升大同軍為西京、大同府。西京大同,地理位置優越,又相鄰經濟富庶的北宋河東地區,是遼、宋的重要經貿區,也是遼國最重要的賦稅基地之一。

遼的五京,是北宋出使遼的主要城市。很多我們熟悉的北宋人物,都出使過遼國,或途經或到過五京之一、或之二等。比如包拯、歐陽修、王安石、蘇轍、沈括等,也留下了許多故事。他們大多是朝廷派出的使臣,北宋時是從開封來,南宋時是從杭州來,肩負南北溝通的重任,留下一段這一文化融合時期的特殊史詩。

歐陽修出使遼35年后,北宋另一大文豪蘇轍於元祐四年(1089年)也出使遼國,沿途所作奉使二十八首,其中,“年年相送桑干上,欲話白溝一惆悵”尤為有名。宋遼禮尚往來,通使殷勤,雙方互使共達380多次。

陳國公主與駙馬合葬墓中出土的花口青瓷碗,胎薄質細,青釉瑩潤,碗體輕薄,應該是越窯精品,可能是宋遼互相饋贈的禮物,可見宋遼之間文化、貿易交流不斷。

榷場見証宋遼時代邊貿繁榮

從西遼河核心區域通遼市到白洋澱雄安新區直線距離為879公裡。在宋代,白洋澱處在宋遼交界地區,宋開修塘濼作為塘泊軍事防線,“緣邊渚水所聚,因以限遼”,此外,還進行屯田種植,並對邊緣塘泊設置管理機構。

其時,宋遼邊界“生育繁息,牛羊被野,戴白之人,不識干戈”。而且宋遼兩國交界處的雄州、霸州、安肅軍、廣信軍等地設立了榷場貿易,今日的米家務(河北省保定市雄縣轄鎮,由雄安新區代管)是當時谷物貿易稅收場所,馬務頭是馬匹貿易稅收場所,道務即生活用品交易場所。米家務、馬務頭、道務見証了澶淵之盟之后這一和平紅利的百年歷程。

“榷”,意為“專賣”“專利”,而“場”則是指場地場所,指由官府控制主導的貿易市場,直到榷場與互市結合之后它的內涵發生了根本性的轉變。在新版的《辭海》當中,榷場被界定為“宋、遼、金、元各在邊境所設的互市場所”。

宋遼雙方經濟上互通有無,北宋從遼方購得的商品以銀錢、布、羊馬、橐駝為大宗,其中羊的貿易量最大,“河北榷場博買契丹羊歲數萬”。北宋還將在南方對外港口收購到的香藥等熱帶產品轉輸到雄州等地榷場與遼交易。根據宋朝宰相富弼所言,宋遼河北榷場的貿易額每年約在150萬。

宋遼雙方交換的貨物有“繒皂、漆器、杭糯、羊馬、囊駝”等幾十種,“終仁宗、英宗之世,契丹固守盟約,互市不絕”。宋遼雙方都從貿易中得到了好處。

與此同時,大量中原書籍經由榷場流入遼國,潛移默化改變著遼國人的閱讀習慣和思維方式,使其更接近中原漢族士民,遼國的文化根底,也行將瓦解。而這一切,都在榷場貿易中你來我往,展現充分。

在這種經濟方式當中,加上文化的不斷交流融合,使得各民族逐漸有了較為統一的文化認同感,有利於我國多民族國家的形成,對於后世的發展產生了重大的影響。

另一方面,雙方的頻繁交往大大促進了遼的漢化和民族的融合。從目前的考古發掘資料可知,遼中后期墓葬,在型制、葬俗以及畫像石和壁畫內容等方面已與中原宋人相仿,這種狀況大大推動了中國古代文明的進程,並對形成具有強大生命力的中華民族也產生了積極的作用。

一千年前,地處中原的宋朝喚醒了雄州的邊貿潛力。一千年后,在這裡拔地而起的雄安新區,正站在新的歷史起點上,開創著中國北方的經濟新奇跡。歷史的記憶與現實的夢想,在華北大地交相輝映。

“在中華民族多元一體格局形成過程中,契丹民族對於我們開拓中國的北部邊疆,加強北部邊疆地區的管理和治理起到了非常重要的作用。”內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金鬆說。(內蒙古日報社融媒體記者 武峰 王林喜)

(圖片除署名外均由通遼市文化旅游廣電局提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量